キヨシ

キヨシ電験三種を受けるんですが、オススメの電卓はありますか?

YouTubeで配信をしているときに、私が試験でどんな電卓を使っていたか質問を受けることがあります。

計算問題が多い試験では、電卓自体の性能や、備わっている機能を把握することがとても重要です。

むしろ、他の受験生が電卓を使いこなせているのに自分が出来ていないと、それだけ不利な状況で試験を受けることになってしまいます。

というわけで、この記事ではオススメの電卓の紹介と、最低限必要な電卓の機能や使い方を紹介します!

電験三種に限らず電卓の計算が早くなれば答案を見直す時間が増えますので、合格できる可能性が高まります。

電卓について理解を深めてビルメン資格合格を目指しましょう!

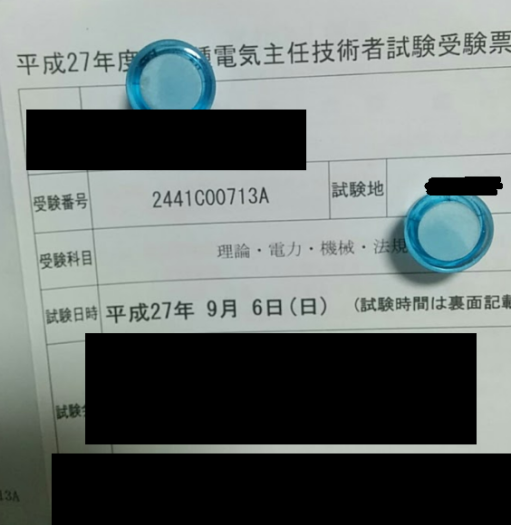

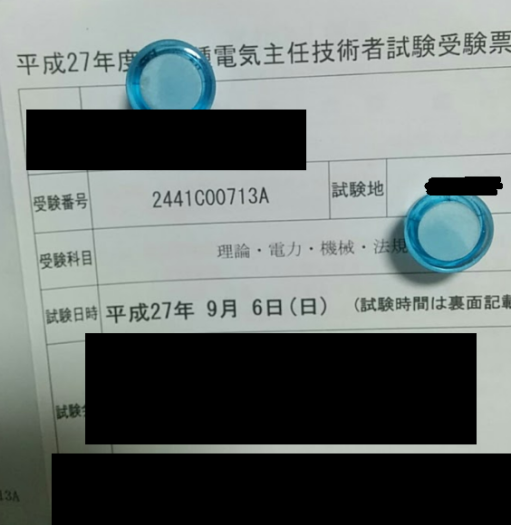

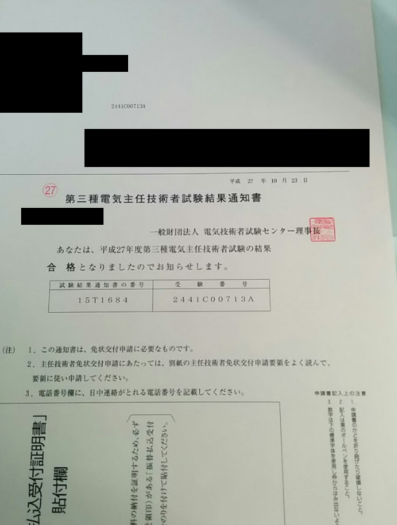

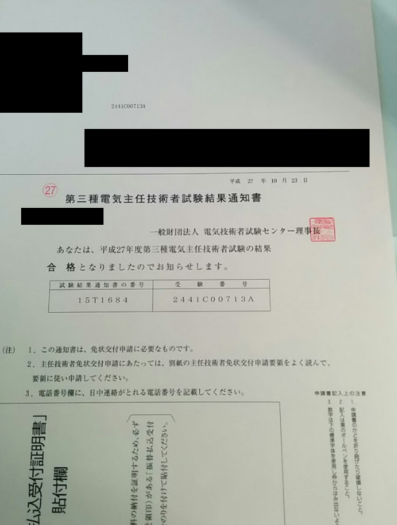

私はこの記事で紹介する電卓を使って平成27年の電験三種に一発合格しています!

これさえ買えば間違いないと断言出来ます!

電験の試験において絶対に必要な機能は「メモリー」と「ルート」機能です。

お持ちの電卓に上記機能が無い場合は、以下の電卓を購入してみてください。

電験三種で使用可能な電卓「持ち込み禁止電卓もあるので注意!」

試験に持ち込める電卓には制限があります。

もし使用禁止とされている電卓を持ち込んだ場合、試験中は没収されてしまいますので、手計算で受験をしなければいけません。

計算問題が多い電験三種の試験では、大幅な時間ロスどころか計算ミスも起きるため合格は不可能だと断言できます。(CBT方式であればパソコンに備わっている電卓を使えますが)

そうならない為にも、使用可能な電卓についてまずは確認をしておきましょう。

以下は電験の試験センターで公開されている、使用できる電卓の説明です。

試験では、四則演算、開平計算(√)を行うための電卓を使用することができます。ただし、次の電卓は使用できません。使用した場合は、不正行為となりますのでご注意ください。

- 数式が記憶できる電卓

- 関数電卓

- 印字機能を有する電卓

電卓の使用に際しては、音を発することはできません。

出典:一般社団法人 電気技術者試験センター

つまり、どういう事かというと、

普通の電卓→持ち込みOK

特殊機能がある電卓→持ち込みNG

というわけです。

見落としガチですが音を発する機能がある電卓も使用不可です。

もちろんスマホの電卓もダメですよ!

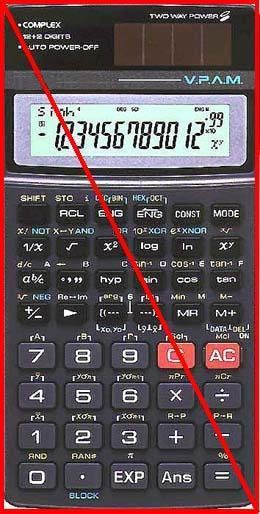

普通の電卓【持ち込み可】

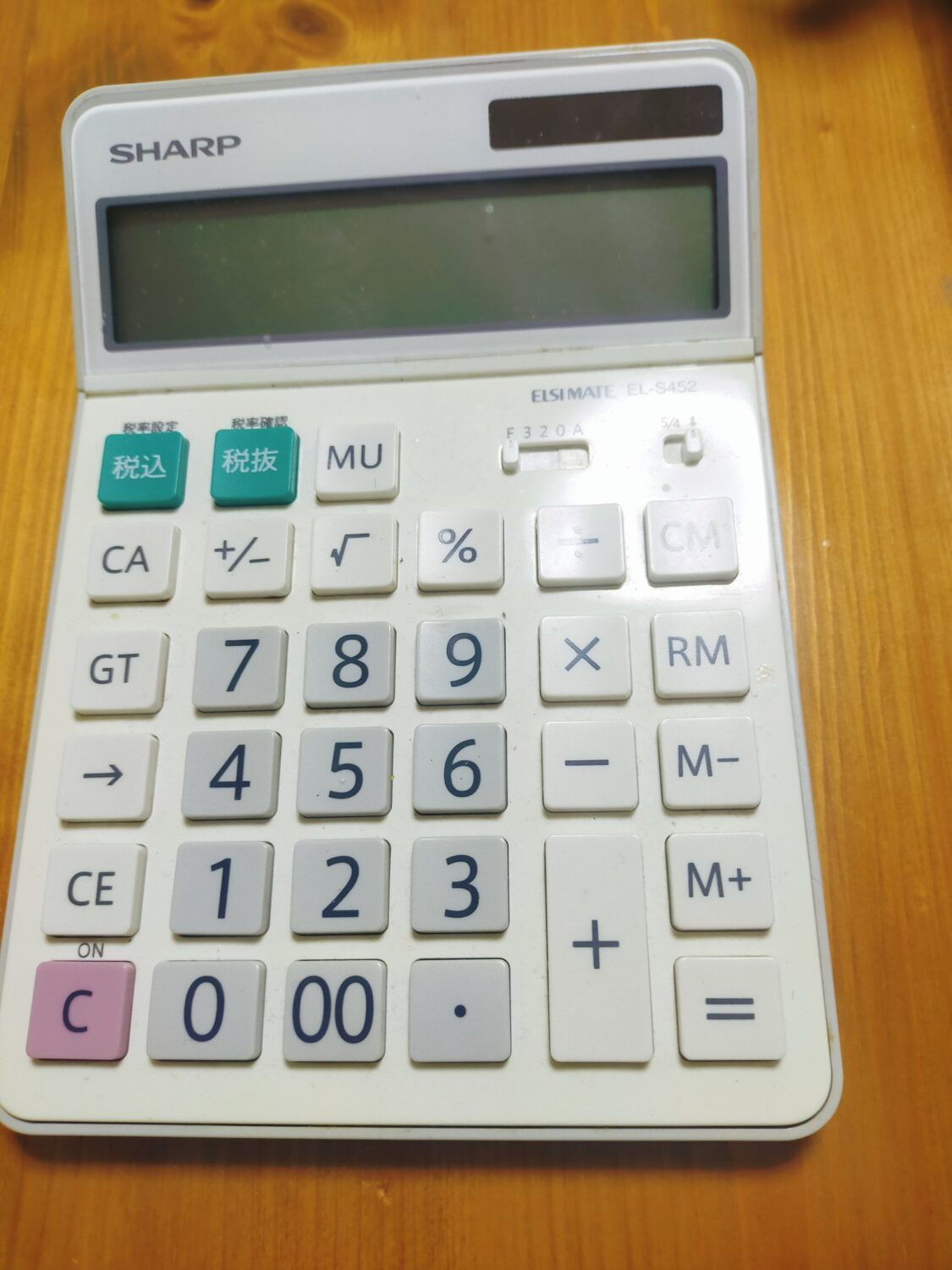

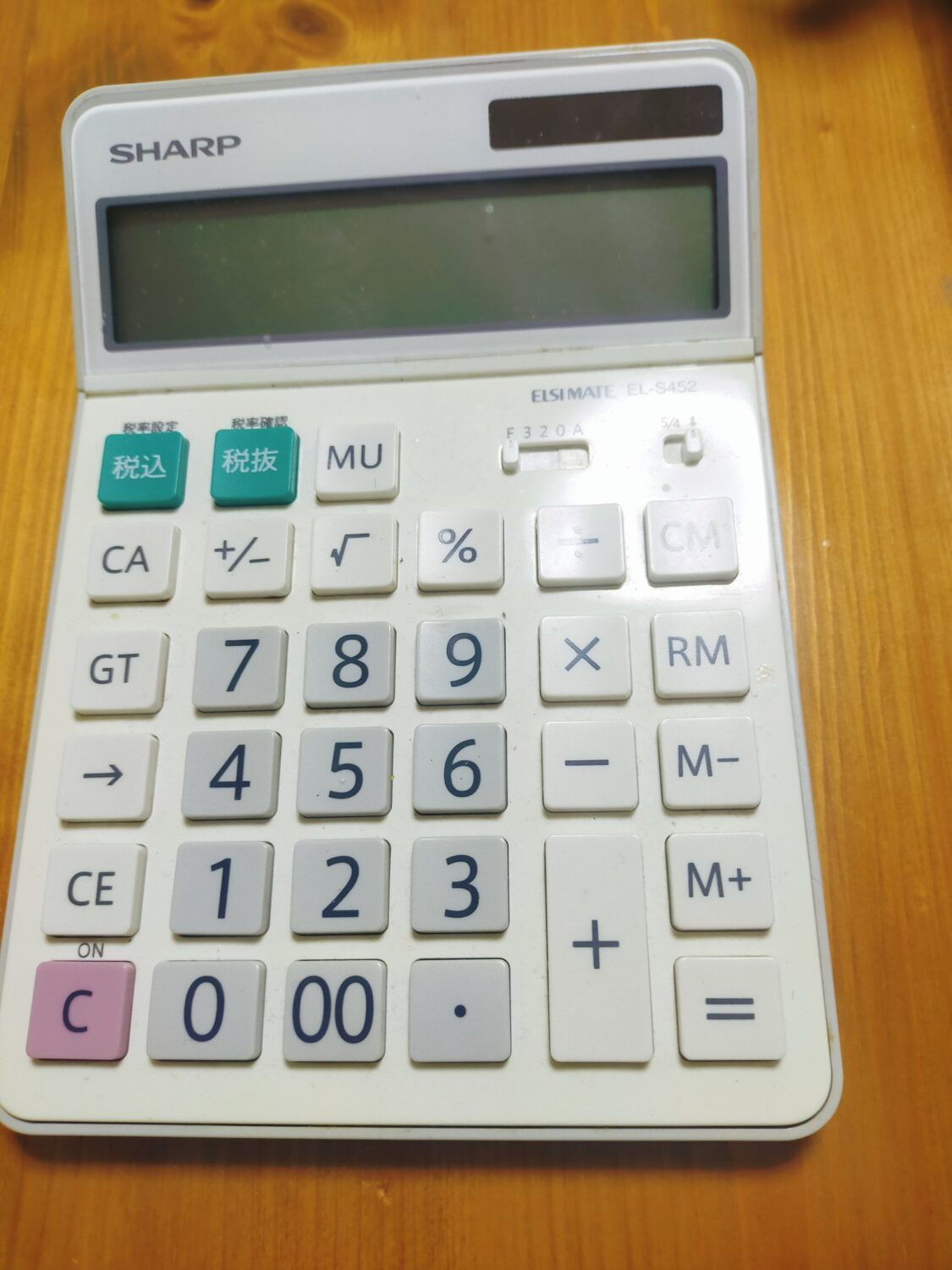

普通の電卓はこんな製品になります。

一般的に使われているものですね。

ソーラー充電は大丈夫なの?

ソーラー充電は全く問題ありません!

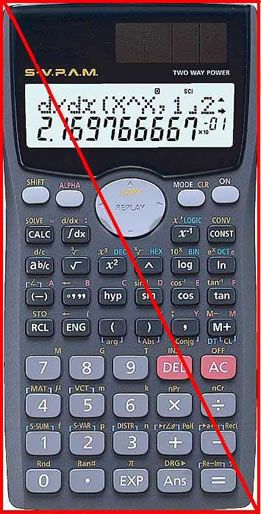

関数電卓【持ち込み禁止】

こちらが持ち込み不可となっている関数電卓です。

関数電卓には、より多くの機能がありますのでたくさんボタンがあります。

見た目が違うので大丈夫だとは思いますが、間違えないように注意してください!

一般家庭にはこんな電卓は無いと思いますが・・。

あとは印字機能がある電卓なども持ち込み不可ですが、正直こんな電卓を探すほうが大変なので省略します。

電卓のキー解説(シャープの場合)

| ボタン | 名称 | 機能 |

| クリアオールキー | 表示数値の他、計算過程、GTメモリー、メモリーの内容を含めて、電卓内をすべて消去(ご破算)します。 意味のない数字や記号を表示しているときや、[C]を押しても解除できないときに押します。 |

| クリアキー | GTメモリーとメモリー以外の数値が消去されます。 電卓内部の数値や計算命令を消去するときに押します。 電源ON のキーを兼ねている機種もあります。 |

| クリアエントリーキー | 数字入力直後やメモリーの内容を呼び出したときなどに押すと、表示数値がクリア(消去)されます。 入力した数値全体を訂正するときに使います。 |

| クリア・クリアエントリーキー | 1回押すと [CE]、2回続けて押すと [C]キーの役割をします。 電源ON のキーを兼ねている機種もあります。 |

| 最も右側に表示されている数字を一つ消します。 続けて押すと、押した数だけ数字が消されていきます。 | ||

| グランドトータルキー | GTメモリー(グランドトータル:総計)の内容を表示します。 2回続けて押すと、GTメモリーの内容を消去します。 |

| イコールキー | 計算結果を表示します。 GTメモリーに加算する役割もします。 |

| メモリープラスキー | 入力数値や計算結果をメモリーに加算します。 |

| メモリーマイナスキー | 入力数値や計算結果をメモリーから減算します。 |

| リコールメモリーキー | メモリーに記憶されている内容(数値)を呼び出します。 |

| クリアメモリーキー | メモリーに記憶されている内容(数値)を消去します。 |

| リコールメモリー・クリアメモリーキー | 1回押すと [RM]、2回続けて押すと [CM]キーの役割をします。 |

| プラス・マイナスキー | 表示されている数値の「正(+)」と「負(-)」を入れ替えます。 |

| パーセントキー | 百分率(パーセント)の計算をします。 |

| ルートキー | 表示されている数値の平方根(ルート)を計算します。 ビルメン資格の試験だと必須機能です。 このボタンが無い電卓をお持ちなら買いなおしてください。 |

| 税込みキー | 表示されている数値を税込み額にします。 |

| 税抜きキー | 表示されている数値を税抜き額にします。 |

★基本的な使い方は同じですが、CASIOとCanonの電卓には以下の機能があります。

| CASIO | 検算機能 | 計算した結果を、再度同じ計算を入力しながら確認と訂正ができます。音と液晶画面で一致・不一致を知らせます。 |

| 日数/時間計算機能 | 期間の日数や日付の加算・減算、また日付による定数計算や、時間・分・秒単位で時間計算ができます。 また、定数計算、メモリー計算、パーセント計算ができます。 | |

| Canon | 千万単位機能 | 千単位、万単位といった大きな単位を一発入力し漢字で単位を表示する機能です。 |

| 時間計算機能 | 時、分、秒の時間の単位を通常の数値に換算せずに四則計算ができます。給与計算や勤務時間の計算に便利です。 |

電験三種で必要となる電卓の機能や使い方

それでは電験三種で必要な電卓の機能や使い方を紹介します!

優先順位の高い機能から紹介しています。

ルート計算とメモリー機能は必須ですが、その他の機能はオマケみたいなものなので覚えるかどうかはご自身の判断にお任せします。

ただし、マスターすれば時短になるのは確実です。

ルート計算【電験では必須機能】

| 使用するキー | |||

|---|---|---|---|

|

ルートは、電験三種の試験では必須機能です。

このキーが付いてない電卓はほとんど無いと思いますが、安価な電卓や古い電卓の場合、ルート機能が付いていないことがありますので注意してください。

使い方は、数字→ルートキーの順番で押します。

例えば、「4」のルートを求めたい場合、[4][√]の順で押すと画面には「2」が表示されます。

ルートの意味がわからない人は以下の書籍で数学の基礎から勉強しましょう!

【Amazon】電験三種誰でもわかる電験入門

メモリー機能【電験では必須機能】

| 使用するキー | |||

|---|---|---|---|

|   |   |   |

電卓の便利な機能といえば、何といってもメモリー機能です。

電験の試験でメモリー機能は必須です。

とりあえずメモリー機能をマスターすれば、このあと紹介するテクニックは覚えなくてもOKです!

メモリーとは、その名の通り計算結果を電卓に記録させる機能です。

何も記録していない状態はメモリー内の数値が0で、M+でメモリーに加算していき、M-でメモリーから減算していきます。

そしてRMでメモリーに記録した数値を呼び出します。

例えば、[100][+][100][M+]で、メモリーに100+100の計算結果である「200」が記録されます。

次に、[50][×][20][M+]の順で押すと、先ほどメモリーに記録していた「200」に、50×20の計算結果である「1000」が加算され、メモリー内は「1200」となります。

最後に、[300][÷][50][M-]と押すと、先ほどのメモリー内に記録されていた「1200」から、今回入力した300を50で割った計算結果である「6」を引いた「1194」がメモリー内記録されます。

最後に押したのは「M-(メモリーマイナス)」なので、引き算になります。

そして最後に、RMを押すと記録されている「1194」が画面に表示されます。

電験三種など複雑な計算をする試験では、正解にたどり着くまでに複数の公式の計算結果が必要になります。

メモリー機能をマスターしていれば、その都度メモ用紙に計算結果を記入する必要が無くなるので、誤記入による計算ミスを減らせますし、そもそも時短にもなります。

ちなみに、CMを押せばメモリー内は消去され「0」に戻ります。

CMを押さなければ続けて計算も出来ますよ!

メモリー機能の練習

機能を覚えるために練習してみましょう!

次の式をメモリー機能を使って計算してみてください。

例題①:(12×23)+(3×4)-(5+66)

例題②:(3+5)×(2+7)

メモリー機能を解説している動画を作成したので、上記説明でよくわからない方は視聴してみてください。(このまま再生可能)

定数加算

定数加算とは、「10+20」、「10+30」、「10+40」のように、同じ数値をそれぞれ別の数値に加算ことです。

上記の場合だと「10」を様々な数値に足していますが、毎回「10」を押すのは面倒なので省略する方法があります。

やり方は、[10][+][=][20][=]のように[=]を挟めばOKです。

上記の場合は、「30」と画面に表示されます。

その後、[30][=]と入力すれば「40」が、[40][=]と入力すれば「50」が計算結果として画面に表示されます。

上記はSHARP製の場合で、CASIO製は[10][+][+][=]のように[+]を一回多く押します。

その後の操作は同じで、[20][=]と入力すれば「30」が、[30][=]と入力すれば「40」が、[40][=]と入力すれば「50」が計算結果として画面に表示されます。

定数加算(連続)

定数加算(連続)は、同じ数字を連続して足していきたい場合は以下の操作で可能です。

例えば、「30」に何度も「+10」するとしましょう。

やり方は、[30][+][10][=]のあとに、何度も[=]を押し続けましょう。

[=]を押した回数分だけ、計算結果に「10」が加算されていきます。定数減算

定数減算とは、色々な数字から同じ数字を引いていく計算です。

例えば「-10」を引きたいとしましょう。

この場合は、[40][-][10][=]と入力すると、「30」が画面に表示されます。

その後に[30][=]と入力すれば、「30-10」の結果である「20」が、[20][=]と入力すれば、「20-10」の結果である「10」が画面に表示されます。

定数加算の時とは入力が違うので注意が必要です。

定数減算(連続)

定数減算(連続)とは、一つの数字から同じ数字を連続して引く方法です。

例えば「100-10-10-10-10」を計算するとします。

この場合は、[100][-][10][=][=][=][=] となります。

引きたい回数分[=]を押す事で計算出来るので手間が省けます。

定数乗算

定数乗算とは、一つの数字に色々な数字を掛ける計算です。

例えば、「12×13」、「12×14」、「12×15」といった場合です。

まずは、[12][×][13][=]で一つ目の式を求めます。

その後は、[14][=]、[15][=]と続けて入力していけば、それぞれの式の計算結果が表示されます。

定数乗算(連続)

定数乗算(連続)とは同じ数字を連続して掛けることです。

例えば、「50×2×2×2×2」の計算をするとしましょう。

電卓には、[2][×][50][=][=][=][=]のように入力すれば答えが求められます。

定数減算の連続バージョンと同じように[=]を掛ける数だけ押します。

ただ、注意してほしいのが掛ける方の数字を先に入力するという点です。

順番を逆にしてしまうと正しい答えになりません。

定数除算

定数除算は、色々な数字を同じ数字で割る計算です。

例えば、「100÷2」、「50÷2」、「30÷2」の場合の入力方法は以下の通りです。

まずは普通に[100][÷][2][=]で答えを求めます。

その後は[50][=]、[30][=]と続けて入力すればOKです。

定数除算(連続)

定数除算(連続)とは、同じ数字を連続で割る計算です。

例えば、「100÷2÷2÷2÷2」の場合は、[100][÷][2][=][=][=][=]となります。

割る回数分、[=]を入力します。定数減算(連続)と同じですね。

累乗計算

累乗とは、2乗、3乗、4乗と同じ数字を掛けていく計算です。

3の4乗の場合、式は「3×3×3×3」ですね。

この時の入力は[3][×][=][=][=]となります。

ポイントとしては、掛ける回数よりイコールが一つ少ないので、イコールの一つ目を押しながら「2乗」、二つ目を押しながら「3乗」と心の中で数える事です。

電験三種に必須では無いですが、累乗計算は覚えておいて損は無いですね。

GT機能について

最後にGTキーの紹介です。

先ほどの電卓キーの解説にも掲載されていましたが、GT機能がある電卓の場合、イコールを押すと必ず液晶にGの表示が出ます。

これはグランドトータルといって、イコールを押すたびに答えが足されていきます。

いくつも式を解いて、その合計の和が必要な時にGTボタンを押すと合計が表示されます。

そしてもう一度「GT」を押すと消去されます。

GT機能はビルメンの資格試験ではそんなに使わないかな。

電験三種の複雑な計算を時短するテクニック

1,000円前後で購入できる電卓には、[税込][税抜]キーが付いていると思います。

この「税率」ですが、任意の数値を設定することも可能なので、自分がよく入力する数値を入れておくと時短になります。

例えば、ルート2の計算結果である「1.414…」や、ルート3の計算結果である「1.732…」、円周率「3.141」などですね。

設定できる数値は1つだけですが、上手く使いこなせば時短になることは間違いありません。

設定方法ですが、私が持っているSHARPの電卓の場合は以下の通りです。

[C][税込]の順で押す。画面に「税率」という表示が出てくるので、記録したい数値を入力してから[税込]を押す。

★以下入力例

- 1.414の場合は、「41.4」と入力

- 1.732の場合は、「73.2」と入力

- 3.141の場合は、「214.1」

これは便利なテクニックですね!!!

最近の電験三種は易化したため試験時間が足りなくなるというケースは減ったと思いますが、少し前の電験三種は時間との闘いだったので必須のテクニックでしたよ!

電験三種にオススメの電卓3選

それでは私がオススメする電卓を3つ紹介します。

既に似たような電卓をお持ちであれば、その電卓を使ってもOKです!(ボタンが固くなってるとかであれば買い直した方がよいですが)

もし電卓をまだ持っていなくて、何を購入するか迷っている人は参考にしてみてください。

電卓は同じ物を使い込んで慣れたほうが良いので、購入するならどれか1つにしてくださいね!

オススメ電卓①「シャープ セミデスクトップタイプ EL-S452-X」

最初に紹介するのはこちらの卓上電卓「シャープ セミデスクトップタイプ EL-S452-X」です。

私が電験三種受験の時は、この電卓を使って一発合格できた思い入れがある電卓です。

【シャープEL-S452-Xの特徴】

①大きくて見やすい画面

『EL-S452-X』は、数字が大きく表示されるので読み間違いしにくく、高齢者の方にも見やすいと好評です。画面が見づらいと計算ミスを起こしやすくなりますので、適切な画面サイズは電験三種の試験で重要です。

②便利なチルトディスプレイ

大きな画面がすきな角度に調節できるチルトディスプレイなので、蛍光灯の反射を気にせず計算することができます。持ち運ぶときはフラットにできるのでとても便利です。また、画面の角度調整が出来ると、長時間の勉強でも疲れにくくなります。

③早打ち機能

先に押したキーを離す前に次のキーの入力も受け付ける2キーロールオーバー機能搭載。電験三種の試験は速度が命なので、この機能は助かります。

④滑り止め機能

早打ちに耐えるために、キー入力時の本体のすべりを防止するゴム足を裏面4箇所に採用。すべりを気にせず、早打ちができるので電験三種のような電卓を叩きまくる試験でも安心です!

| 製品仕様 | ||

|---|---|---|

| 電池 | CR2032×1+ソーラー | |

| サイズ | 横128mm 縦185mm 厚み13mm | |

| 重さ | 200g | |

【購入者のレビュー】

引用元:Amazon

- 見やすいし、0の配置などがとても使いやすいです。

- 会社に一つ欲しいと思い買いました。

使いやすいし、パネル面が傾くのは最高ですね。- すごく使いやすいです。買って良かった。

- ハンディで使いやすい!仕事に役立ちます!ありがとうございました!

オススメ電卓②「カシオ ミニジャストタイプ MW-12GT-N」

次に紹介するのはこちらの卓上「カシオ グリーン購入法適合電卓 12桁 ミニジャストタイプ MW-12GT-N」です。

多くの電験受験生に愛用されており、私の知人もこちらの電卓を使って勉強していました。

カシオMW-12GT-Nの特徴

①見やすい画面

この電卓は桁表示の部分が傾斜になっており、かつ、画面のサイズも大きいため格段に見やすくなっています。しかし、先ほどシャープの電卓と違い、画面の角度調整までは出来ませんのでご注意ください。

②軽量で持ち運びしやすい

軽量設計されており、重量は110gとデスクトップタイプ電卓とは思えない驚異の軽さです。全体的なサイズもコンパクトなので持ち運びにも便利です。

③充実した機能

正の数と負の数を切り替える「サインチェンジ機能」、入力ミスの際に便利な「桁下げ機能」を有しており、使いこなせば計算の時短になります。また、「キーロールオーバー機能」も搭載しており、前のキーを押してから離すまでの間に次のキーを押しても入力が可能となっているため高速で計算が可能です。

| 製品仕様 | ||

|---|---|---|

| 電池 | CR2032+ソーラー | |

| サイズ | 横103mm 縦145mm 厚み30.7mm | |

| 重さ | 110g | |

【購入者のレビュー】

引用元:Amazon

- 簿記を勉強している家族用に購入しました。

とても使いやすいみたいです。- 良いです。大きさとキータッチは抜群です。普通に使えます。

- 大きさもちょうどよく使いやすいです。

ボタンも広めで、至ってノーマルなタイプなので押しやすい。

デザイン性のあるものもたくさんありますが、結局使い勝手がいいものがいいですね。

仕事用と別に自宅用も買い足しました。

オススメ電卓③「シャープ 手帳タイプ EL-VW31-AX」

ポケットサイズの電卓もオススメです。

シャープ 電卓 手帳タイプ 鏡面アルミパネル採用 ブルー系 EL-VW31-AX

この電卓はポケットに入るサイズなので持ち運びがしやすく、自宅以外で勉強する方にオススメです。

自宅で学習する際や本番の試験では、先ほど紹介した卓上電卓の方が画面が見やすくオススメなのですが、卓上電卓だと「問題用紙」「解答用紙」「電卓」と目線があっちこっち行ってしまうという欠点があります。

しかし、手帳タイプ電卓であれば、片手で電卓を持ったまま操作可能なので、常に自分の見やすい位置で電卓を操作出来ます。これはこれで結構時短になります。

私は簿記2級の試験で手帳タイプの電卓を使いましたが、スマホを操作するみたいに左手に電卓、右手にシャーペンを持ったまま試験問題を解いてました。(簿記二級もかなり計算問題が多い試験ですが、卓上電卓の人よりも私の方が早く問題を解き終わっていたかも)

シャープEL-VW31-AXの特徴

①ポケットサイズなので持ち運びに便利

手帳タイプなので小さく持ち運びに便利です。自宅でゆっくり勉強が出来ず、カフェなどで勉強する機会が多い人にオススメできます。

②基本的な機能は全て揃っている

コンパクトサイズですが、電卓に求められる基本的な機能は全て揃っているため電験三種の試験でも当然使えます。

③手帳ケース付属

機能的な特徴ではないですが、画面やキーを保護するケースが付属しているため持ち運びのしやすさに一役買っています。

| 製品仕様 | ||

|---|---|---|

| 電池 | CR2016×1+ソーラー | |

| サイズ | 横72mm 縦120mm 厚み8.5mm | |

| 重さ | 59g | |

【購入者のレビュー】

引用元:Amazon

- 小さい割に、キーも押しやすい。

- 買ってみたのですが、普通によいです。ボタンも押しやすい。車内で使用してますが何のストレスもなく作業が捗ります。

- 本体に高級感があり、使用感も申し分ないです。

各電卓のサイズ比較

紹介した電卓のサイズ比較表を作ってみました。

購入時の目安にしてみてください。

| シャープEL-S452-X (卓上) | カシオMW-12GT-N (卓上) | シャープEL-VW31-AX (手帳) | |

| 横 | 128mm | 103mm | 72mm |

| 縦 | 185mm | 145mm | 120mm |

| 厚み | 13mm | 30.7mm | 8.5mm |

カシオの卓上電卓は元からモニターに傾斜がついているため厚みが大きいですが、全体的なサイズはシャープよりも小さくなっています。

当たり前のことですが手帳タイプは全てにおいてコンパクトにまとまっており、携帯性を考えれば一番優れていますね。

結局どの電卓を買えばいいの?「電験三種でオススメはコレで決まり!」

悩むなぁ。結局どの電卓がオススメなの?

3種類もあるとどの電卓を選べば良いのか迷いますよね。

やはり、私はシャープの卓上電卓(EL-S452-X)が良いかなと思います。

私を電験三種一発合格に導いてくれた電卓ですし、これまでに約10年ほど使っていますが、全く壊れる気配も無く現在も使えていますのでとても丈夫な製品です。

最近ではFP2級試験で使いましたよ。

電卓は頻繁に買い替えるモノでもないので、卓上電卓をお持ちでない方はこの機会にEL-S452-Xを購入してみてはいかがでしょうか!

上記写真は私の電卓です。10年目なので変色は見られますが、いつ壊れるんだろうか・・。

100均の電卓は、ボタンの反応が悪かったりとクソなので買わないように。

電卓が原因で試験に落ちたら悲惨ですよ・・。

電験を受けるなら電卓2台持ちもオススメ

運悪く本番中にメインで使っている電卓が故障する可能性もあります。

そんなトラブルに備えて電卓を2台(予備の電卓)持って行っても良いかもしれません。

ちなみに私もシャープの卓上電卓の他に、保険としてポケットサイズの電卓も持って行ってました。

本番の日に限って電卓が壊れるなんてありえないことですが、電卓のせいで試験に落ちるなんてバカバカしいので心配な方は予備の電卓を持ち込むことも検討してみてください!

勉強時間が多ければ多いほど、電卓を酷使することになるため本番で壊れるリスクは高くなりますからね・・・。

私のYouTube配信に来ているリスナーさんの中には電卓を3台持参するという方もいました。

これくらい用心深い人なら電験に絶対合格するんだろうなと感心させられました。

電卓が使えるビルメン資格「電験三種以外にもたくさん」

最後に電卓が使用可能なビルメン関連の資格の紹介をします。

せっかく電卓を購入するなら他の資格にも挑戦してみましょう!

上位の電気主任技術者

電気主任技術者は、第一種、第二種、第三種と区分がありますが、全てにおいて電卓を使用します。

むしろ電卓を持っていないと手も足も出ません。

私は電験三種しか持っていませんが、8か月に及ぶ受験勉強期間中、ほぼ毎日電卓を叩き続けていました。

それだけ電卓を頻繁に利用する試験なので、効率良く操作できれば勉強中、試験中どちらいにおいても有利になるということです。

ちなみに最近の電験三種は過去問丸暗記で合格出来るようになっているため、やろうと思えば電卓を一切使わずに受験も可能です。

しかし、過去問に無かった問題が出題される可能性もゼロではないため、絶対に合格したい人は電卓を購入して基本的な操作方法を覚えた方が良いと思います。

冷凍機械責任者

冷凍機械責任者は第一種、第二種、第三種と区分が分かれており、全ての区分において電卓の使用が可能です。

ただし、第三種では電卓を使用する問題は基本的に出題されませんので、電卓を購入するなら第二種以上を受験する人になるかと思います。

それでも、冷凍機械責任者は電験と比べて電卓を使用する問題は少ないですけどね。

ちなみに冷凍機試験は問題用紙が持ち帰れないため、自分の書いた答えを電卓に打ち込んでおいて、あとで答え合わせするという使い方も出来ます。

ボイラー技士

ボイラー技士も全ての級で電卓使用可能です。

2級レベルだと電卓を使うような計算問題は出ないと思いますが・・。

エネルギー管理士

エネルギー管理士は電気分野、熱分野と区分があり、どちらも電卓の使用が可能です。

こちらも電験三種と同様に複雑な計算問題が多い試験ですので、電卓の機能や使い方を覚えることが重要となります。

他の資格

私が所持している他の資格だと、日商簿記とFP技能士でも電卓の使用が出来ました。

このように電卓を使用できる資格試験は多いので、色々な資格を取得してキャリアアップを考えている人は、最初から電卓の機能や使い方を覚えておくほうが効率が良いですね。

最初に100均とかの中途半端な電卓を買ってしまって、あとから買い直すことになったらお金の無駄ですからね。

まとめ「オススメ電卓と使い方をマスターして電験合格を勝ち取ってください!」

この記事では電験三種合格のためのオススメ電卓と必要な使い方を紹介しました。

電験三種は電卓が必須の試験です。

私も安い100均の電卓を使っていた時期もありましたが、やはり有名メーカーの電卓はボタンの押しやすさや反応速度など使い心地が全然違います。

また、日本メーカーの電卓は丈夫なので、一生使えると言っても過言ではありません。

他の資格試験でも使い回しは可能なので、この機会に高性能な日本メーカーの電卓を使ってみてくださいね!

★以下の記事で、電験三種に必要な教材をコスパ重視で紹介しています。電卓とセットにいかがですか。

★勉強のメモ用紙代わりに電子ボードもオススメです。コスパが良いというよりはゴミ(メモ用紙)が減ることが最大のメリットです!

コメント

コメント一覧 (2件)

はじまして、こんにちは!

ビルメン4点セットを取得したので電検を受験しようと勉強していたのですが、電検を勉強をしていてルートの電卓が必要なのがわかり、おすすめの電卓を検索していたら、ヘタ・レイさんのHPにであいました。

シャープ セミデスクトップタイプ EL-S452-X

を購入しようとおもいます。ありがとうございます!

こんにちは!

買うきっかけになって良かったです。

私の電卓も購入して10年を迎えましたが、何のトラブルも無く現役で使えていますので本当に良い電卓だと思います!

電験の勉強頑張ってくださいね~