ここで紹介している勉強方法は、現在の電験三種試験において正解とは言えません。

新しい電験三種試験の特徴を以下の記事で解説していますので、本記事と合わせてご確認ください。

キヨシ

キヨシ電験三種欲しいけど4科目を一発合格って無理ですよね・・?

電験三種一発合格はかなり大変ですが、努力次第で可能です。

現に私は一発合格出来ましたので当時の事をお話しますね。

この記事では、偏差値43の底辺高校卒業が最終学歴の私が8か月で電験三種に一発合格できた勉強方法についてお話をします。

同じ方法を実践すれば全ての人が合格できるというわけではありませんが、一例として参考にして頂ければと思います。

- 普通科の高卒など理系の素養が無いけど電験三種が欲しい人

- 電験三種4科目一発合格を狙ってる人

- 電験三種の勉強が思うように進まない人

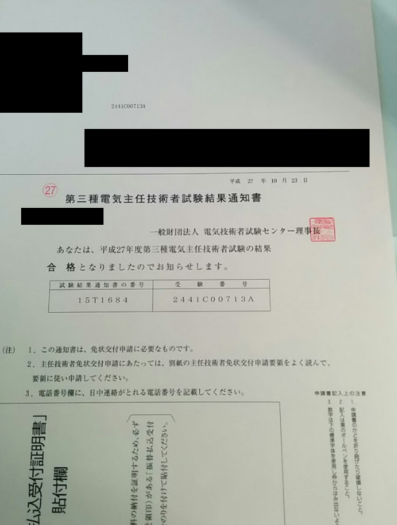

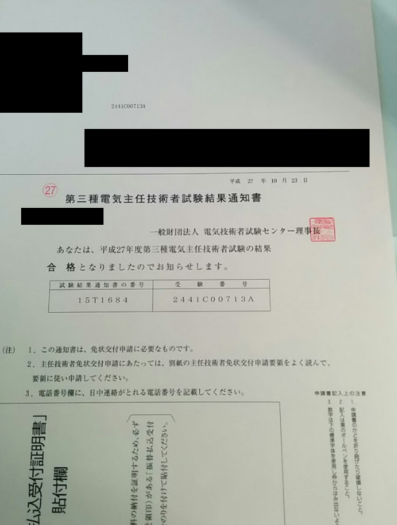

電験三種試験-平成27年度に一発合格しました

私は平成27年の試験に一発合格しています。

この年は合格率7.7%だったので、結構難しかったみたいです。

上の写真が当時の受験票と試験結果通知書になります。

上記の写真だけだと8か月で合格したかどうかまでは証明できませんが、とりあえず一発合格してることだけはわかって頂けるかと思います。

得点も証明することは出来ませんが、自己採点の結果だけは下記に載せておきます。

| 理論 | 電力 | 機械 | 法規 |

| 65点 | 80点 | 85点 | 88点 |

理論以外は良い点を取れてますが、試験時間中はどの科目の問題も正解出来ているか自信がなく、最悪一科目も合格出来てないと思っていたくらいです。

当時の私の状況

この年の試験日は9月6日でした。

私は1月頃から学習を開始して、試験日までの約8ヶ月ほぼ毎日勉強をしていました。

この頃の私は2社目のビルメン会社(大学の設備管理)に入社して約1年くらい経過しており、仕事にも慣れて私生活も落ち着いてきている時期でした。

資格もビルメン4点セットが揃い、消防設備士も6,7類と取得が終わったので、そろそろビル管理士の取得といきたいところでした。

しかしビル管理士受験のための実務経験(2年)がまだ満たせていなかったので、ダメもとで電験三種に挑戦することにしたのです。

ビルメン会社を解雇される・・・

勉強を開始して1か月も経たないうちに、勤務先の大学が入札により他のビルメン会社に取られてしまうことが判明しました。

私が勤めていた会社は底辺独立系でしたので、他に勤務先も無く会社を辞めるしかなくなりました。

この大学は私にとって最高にホワイトな環境だったので、この時期は夜も眠れなくなるほど辛かったのを覚えています。

- 生活をするために新しい仕事を見つけて働かないといけない

- でも電験三種の勉強をする時間もほしい

- 新しい勤務先が忙しくて電験三種の勉強が出来なかったらどうしよう・・・。

- それに、このままずっと独立系にいたらまた入札で負けて解雇されるかも

- やはり電験三種に受かって系列系ビルメン会社にいかなくてはいけない

上記のようなことが頭の中をグルグルと駆け巡っていました。

そんな時、職業訓練の制度があることを知り、これを受講すれば失業保険を貰えるので当面の生活費も心配ないし、勉強時間も確保できるのではと言う考えに至りました。

職業訓練については以下の記事で解説しています。私のような境遇で資格の勉強時間を確保したい方には絶対におススメです!

ちなみに当時の私の頭の中で記載している5番の「電験三種に受かって系列系ビルメン会社にいきたい」の箇所ですが、実際は電験三種が無くても系列系のビルメン会社に入社することは可能でした。

これはビルメン業界に長く勤務してきたわかったことなので間違いないです。

電験三種所持者は系列系ビルメン会社であっても少ないので安心してくださいね!

【関連記事】ビルメンの資格所持率調査

職業訓練へ入校

そんなわけで、私は職業訓練へ通うことになりました。

電子制御科という電験三種の勉強とは関連性が薄いコースではりましたが、座学中心であったので授業中にバレないように電験三種の勉強をすることが出来ました。

このとき職業訓練に通うことを選択して本当に良かったと思っています。

もし「職業訓練に通っていなかったら」、「電子制御科を選んでいなかったら」、私は電験三種に一発合格出来ていなかったでしょう。

そのくらい職業訓練の電子制御科のコースは、勉強に集中できる環境でした。

理論から勉強開始

勉強開始当初は一発合格するつもりがなく、1年で2科目くらい取れればいいかなと考えていました。

そこで、まずは理論から確実に取っていこうと勉強を開始しました。

理論を先に学習する理由ですが、理論で学習する内容を理解していないと、他の科目を勉強する際に何を言ってるかよくわからないためと言われています。

しかし当時の私はみんなが理論の勉強を先にしているから自分も同じ順番でやろうと、よくわからないまま理論から学習してました笑

こういうのは独学の怖い所ですね。

もし間違った順番で勉強を開始していまうと、合格が遠のいてしまいます。

ちなみに、電工二種を取ってから5年以上経過してましたが、前年に消防設備士の乙7(漏電火災警報器)の勉強をしていましたので、オームの法則の基礎だけは理解しているつもりでした。

しかし、電験の理論はレベルが違いました・・・。

結局オームの法則の再確認から始まり、何度も挫折しかけながら直流を終わらせました。

これから電験三種の勉強に手を付ける方は、オームの法則の難しさを覚悟しておいてください!

電工二種や消防設備士に出てくる計算問題は、過去問の使い回し問題が多いため、過去問を丸暗記するだけでも合格出来てしまいます。

しかし電験三種に出てくる計算問題は、過去問の使い回しが無いためオームの法則を基礎から理解していないと全く太刀打ちが出来ません。

電工二種受かったから次は電験三種取るぞと息巻いていた人が、電験三種の勉強開始直後に出鼻をくじかれるのはこのためです。

過去問と同じ問題が出るかどうかというのは、国家試験の難易度を決める大事な要素です。

理論の勉強で使った教材

理論の勉強で使った教材ですが、「これだけシリーズ」のテキストをメインに使い、「これだけシリーズ」で理解出来ない箇所は「スイスイわかる」と、「よくわかる」で知識を補填していました。

以下に実際に私が使用した書籍の写真を載せておきます。

理論はかなりやりこんだのでボロボロになってます笑

どれか1冊を買うのであれば、これだけシリーズがわかりやすかったです。

※よくわかるシリーズは絶版かも・・?

最近では「みんなが欲しかったシリーズ」が人気なようです。(下記にリンクを貼っておきます)

電験に必要な数学・物理の基礎知識からしっかり勉強したい方は以下の書籍がオススメです。

理論の勉強で大事なこと

理論を勉強するうえで大事なことは、単元ごとに解説を読み込み、覚える必要がある公式を素直に暗記することだと思います。

ただし公式を暗記しただけでは、おそらく初見で解ける問題は皆無だと思います。

例えば直流の複雑な回路の問題とかは、回路を単純なものに置き換えたりできます。

しかし、この置き換えを初見で閃くことは不可能です。

そのため、最初は解説を読みながら問題を解いて慣れることが必要なのです。

何度も複雑な回路の問題を解いてると、いずれ初見でも複雑な回路の置き換えが閃くようになります。

どの参考書も過去問ベースの問題を取り上げているため、参考書の問題が解けるようになれば本試験でも通用するはずです。

私はこれだけシリーズの順番通り、①直流、②交流、③三相交流、④静電気、⑤電磁気の順番で学習してましたが、必ず過去問が解けるようになってから次の単元に移るようにしてました。

そして、次の単元に移ってからも覚えた箇所の復習は毎日していました。

最初のうちは1週間程度復習を怠るとすぐに解き方を忘れまてしまい、自分の記憶力の悪さに怒りすら覚えました。

こんな感じで3ヶ月くらいかけて単元ごとに勉強をして、理論を一通り学習しました。

この時点で理論は完璧ではないので、このあとも復習は継続しています。

電子制御は捨てた

ちなみに、電子制御の計算問題は私にとって難しかったので捨てましたが、捨てても何とか合格出来ました。

試験まで8か月しかなかったので、本試験で初見の電子制御の問題を解けるレベルまで持っていける自信は無かったので、結果的にこれは良い選択でしたが理論だけ点数が低く危なかったですね。

どうしても理解出来ない場合は捨てる分野を作ることも必要かもしれませんが、全科目共通の認識として過去問は9割以上解けるように仕上げることが大事です。

電卓は必須

電験三種の試験を受けるなら勉強の段階から電卓は必須です。

理論に限らず全ての科目で計算問題が出ます!

以下の記事では、受験に必要な電卓の必須機能などを紹介していますので、電卓をあまり使ったことが無い人は確認してみください!

機械の勉強開始

私は2科目に機械を選びましたが、電力を先にやっても良いと思います。

電力のほうが簡単と言われているので、難しい機械を先に終わらせておくと後々楽を出来るかもという考えで、私の場合は機械から始めました。

ちなみに機械で勉強した内容が電力で役立つことはほぼ無いです。

理論だけが他の3科目に関連する知識を学ぶことができます。

機械の勉強で使った教材

使用した参考書は以下の2冊です。

これだけシリーズをメインに、わかりにくいところはよくわかるシリーズで補填しました、

理論と同じで、これだけシリーズわかりやすかったですね。

これだけシリーズのボロボロ具合がすごいですね・・・笑

理論と同様によくわかるシリーズは絶版となっており、人気があるのはみんなが欲しかったシリーズとなっています。

機械の勉強で大事な事

機械の学習は、4機(直流機、誘導機、同期機、変圧器)を完璧に理解することに務めました。

なお、機械も理論と同じように単元ごとに学習します。

直流機の過去問が解けるようになったら、誘導機にうつるみたいな流れですね。

しかし誘導機の動作原理が思いのほか難しく、勉強のペースが滞ったので、そんなときは誘導機は飛ばして同期機や変圧器の学習をしたりしてました。

4機は最終的には必ず完璧に覚えなければいけませんが、学習の途中で行き詰まったときは、飛ばして次の単元に行くことも大切だと思います。

これは勉強の効率化をはかる目的もありますが、何よりも自分のメンタルの維持のために大切です。

わからない問題に何度も挑戦してると心が折れて電験の勉強が継続できなくなってしまうからです。

電験三種のような勉強が長丁場になる資格は、メンタルのコントロールがとても大事です。

この頃から夢の中でも電験の勉強が出てくるようになりました・・・。

かなりやばい人です・・・。

機械の残りの分野(パワエレ等)に関しては、過去問を解きながら解説を読み込み、理解出来ないところはテキストを読むような勉強方法を行っていました。

機械は捨て問を作らなかった

私は機械との相性が良いのか、最終的に全ての単元を理解することが出来ました。

そのため本試験でも割と高得点が取れたと思います。

機械は範囲が広いので4機(直流機、誘導機、同機器、変圧器)の学習だけはマストで、他の単元に関しては苦手な分野は多少捨てても良いと思います。

電力の勉強開始

電験三種の科目の中で電力が一番簡単だと思います。

計算問題も公式に当てはめるだけで解ける素直な問題が多いですし、発電や送電の方法もテキストの挿絵などからイメージしやすいものが多いです。

というわけで、電力の勉強は理論や機械の勉強に飽きた時に、少しずつテキストを開いて読書みたいな感じで勉強してました。(この方法だとあまり実力はつかないんですけどね)

その後、機械の学習が落ち着いた段階で、本格的に電力の勉強を開始しましたが、先ほどのとおりテキストを事前に読んだりしてたので、最初から過去問をガシガシ解いてました。

もちろん初見の過去問は解けませんが、理論ほど理解するのに時間はかかりませんでした。

電力で苦戦したところはとくにないですが、こちらも単元ごとに過去問を解きまくることが重要だと思います。

電力の勉強で使った教材

電力のテキストは、これだけシリーズとスイスイを購入しました。

どちらも大差ないと思われます。

強いて言うならこれだけのほうが若干わかりやすいかな・・・?

電力も最近の売れ筋はみんなが欲しかったシリーズのようですね。

電力も捨て問は作らなかった

電力は素直な問題が多いため、ある程度時間を掛ければ全ての範囲を終わらせることは可能です。

理論と違い理解するために時間がかかるような問題も無いため、時間をかけた分だけ得点が上がりますので捨て問は作らないほうが良いと思いますね。

最後に法規

法規の勉強は、理論、電力、機械の学習がある程度終わった頃に始めました。

というのも、最初は全科目受かるつもりがなかったので、法規は受けるか悩んでいたからです。

しかし勉強の進捗具合も順調で、6月から職業訓練に通うことになっていました。

そのため、勉強時間もかなり確保できるし、これは一発合格もいけるかもしれないと思い法規の勉強も開始しました。(職業訓練は、電子制御化という電験の勉強とはあまり関係のないコースです)

法規の勉強で使った教材

法規に使った参考書は下の2冊になります。

最初は右側のスイスイわかるのみで対応するつもりでしたが、法規はこまかい知識を問われる可能性もあると聞いたので、より内容の濃い左側の完全マスターを買い足しました。(スイスイの参考書は薄いです)

ただし、これらの参考書の内容を丸暗記するのは不可能なので、過去問に出てきた個所に関してだけ参考書で内容を確認すれば十分です。

なお、私がYouYubeにあげてる動画を見て頂ければ、過去問の学習がどれだけ大事かわかって頂けると思います。

また、法規にも計算問題が出てきますが、法規に出てくる計算問題の一部は理論をしっかり学習していると、そんなに時間がかからずに理解出来ると思いますので、理論を学習してから法規の勉強をすることが効率的だと思います。

法規を一周するのに1か月半くらいかけましたが、当然その間も残りの科目の復習は継続していました。

法規のテキストは完全マスターを購入し、過去問をやりながら都度テキストで復習する方法が良いと思います。

法規も捨て問題は作りませんでした。

法規に関しても捨て問題は作りませんでした。

法規は計算問題より論説問題がメインです。

そのため暗記をすれば得点があがりますので、法規で捨て問題を作るという事は暗記を放棄するということです。

時間が無くてどうしても全範囲暗記出来なかったのなら仕方ないですが、ただ面倒だから暗記しなかったというのでは電験三種に受かるわけがありません。

先ほども説明しておりましたが、テキストを暗記するのではなく過去問に出てきた範囲のみ暗記すればOKです!

これなら難しくないはずですので、がんばって暗記しましょう。

電験三種全科目に共通する攻略法

全ての科目において共通していえる攻略法は、計算問題の公式をさっさと暗記することです。

電験三種の勉強をしていると「公式の成り立ちを理解したほうが良い」とか、様々な情報が耳に入ってくるため、難しく感じてしまいます。

しかし目的は電験三種に合格することなので、問題が解ければ良いのです。

数学者、物理学者になりたいわけではないので公式の成り立ちなんてどうでも良いです。

さっさと公式を暗記して、過去問を一問でも多く解いてください。

これを繰り返していれば、どの計算問題も最終的に簡単に見えてくるはずです。

解ける問題が増えれば自信に繋がり、勉強をするモチベーションも上がります。

モチベーションが上がれば、通常よりも長い時間勉強することも出来るはずです。

逆に問題が解けない状態で、ノロノロと同じ分野のページを見ていたらモチベーションも下がってしまい悪循環に陥ります。

「電験三種で大事なことは素直に公式を暗記する」

なお、電験三種の公式は複雑に見えますが、語呂合わせなどを駆使すればすぐ暗記出来ます。

公式の暗記がダメって言ってるのは、教材の販売をしている業者とかに多いですね。

(理由は言わなくてもわかりますよね笑)

そりゃ暗記より理解したほうが良いに決まってますが、試験に受かることが目的なので無駄に勉強時間を長くする必要は無いと思います。

電験三種の過去問はどれが良いか

最初はタウンページと言われてる分厚い10年分の過去問で勉強していました。

しかし、こちら(現在は更新停止中)のサイトで無料の過去問+解説が掲載されているのを発見してからはタウンページは使っていませんでした。

このサイトだと10年分以上の過去問が掲載されております。

わたしは12年分勉強しました

しかし、このサイトは現在更新が停止していますので、今から勉強する方はやはり過去問集を購入する必要があります。

もし私が今から受験をするのであれば、以下の分野別過去問集を購入すると思います。(購入する場合は、最新版かどうか必ず確認してください)

上記を選ぶ理由ですが、20年分と掲載量が多くさらに私が実践していた分野別の学習に特化しているためです。

当然タウンページを購入して、自分で分野別に学習をしていっても良いのですが、勉強に慣れてないうちは、どれがどの分野の問題なのかを振り分けることが困難ですので、最初から分けて掲載されているこういった過去問を購入することをお勧めします。

他にも同じような過去問はあるかもしれませんが、あくまで私ならこれを使うという一例だと思ってください。

通信講座とかに含まれてる過去問でも良いのですが、あまり高額なものは選ばないようにしてくださいね・・・。

他に購入した電験三種の参考書

その他に電験三種の学習のために購入した本です。

ここで紹介する本は重要ではないため、お金と時間に余裕がある方のみ購入を検討してみてください。

予想問題集です。本試験の1か月以上前に自分の実力と時間配分の確認のため、本番の試験時間と同様の時間で解いてみることをお勧めします。

予想問題と書いてありますが、同じ問題が出るようなことはないので期待しないでください。

大切なのは過去問の勉強です!

公式や重要な用語などをポケットサイズにまとめた本ですが、重要な用語や公式はこれだけでは足りません。

私は通勤、通学中の電車の中で暗記のために読みたくて買いましたが、内容が薄いので全く使いませんでした。

結局、暗記するための単語帳はExcelで自分で作ったものを使いました。

電験の勉強始めた時に、あまりにも電気のことがわからなくて購入した本です。

学習が進み始めると不要になりますが、かなり初歩的なことから解説してますので最初の入門書には買っていいかもしれません。

これは過去問から一部の問題を集めただけの本でした。

解説がしっかりしてると評判でしたので購入してみたのですが、一般的な過去問の解説と大差なかったので無理に買わなくてもいいと思います。

電験三種に合格するために大切なこと7選

電験三種合格のために私が大切だと思うことをまとめます。

これまで話してきた内容も含まれていますが、全て大事なことなので今一度再確認をしてみてください。

①難しい問題は飛ばす

勉強でどうしても行き詰まったときは、一旦飛ばして次のページに行きましょう。

重要な部分は捨てられないので、後からやり直す必要はありますが、同じ問題で悩み続けると時間が足りなくなりますしモチベーションも落ちていきます。

電験三種の試験問題は初学者にとって複雑なものが多いです。

解けない問題は誰でもあるので一旦引くことも大切です。

※最近はYouTubeの電験三種解説動画も充実していますので、もしかしたら動画を見れば理解出来るかもしれません。

②公式は素直に暗記

公式が出てきたら全力で暗記してください。

電験三種に受かるだけなら公式の成り立ちとか気にしてたら時間が足りません。

とにかく暗記して、過去問を使って公式の使い方を練習してください。

公式を覚えて過去問が解けるようになるとモチベーションが上がります。

③電験三種の勉強だけに集中する

試験勉強期間は趣味を止めてください。

飲酒なんてのは言語道断ですが、ゲームなども封印します。

起きてる間は常に電験三種のことを考えてるくらい真剣に取り組まないと受かりません。

私は夢の中にまで電験三種が出てきていました・・。

④教材は厳選する

色々と教材を買ってはいけません。

基本的に大切なのは電験三種の過去問です。

テキストなどは必要最低限にとどめて、手を広げすぎないほうが無難です。

とはいえ、初学者だと不安で色々手を出してしまうんですけどね・・・。

先ほど私が購入した教材を紹介しましたが、無駄なものがいくつかあったと思います。

ほとんど使わなかった教材に関してはページを開く時間が無駄でしたね。

⑤復習をおろそかにしない

覚えた知識はすぐ忘れてしまうものと思って、必要以上に復習に務めてください。

過去問は最低5週はしたほうが良いです。

苦手な問題は10週しましょう!

自分の記憶力は信用しないでください。

⑥専用のノートを作る

難問や暗記が必要なものは専用のノートにまとめましょう。

私は管理がしやすいようにExcelを使っていました。

難問や、なかなか覚えられない知識をまとめたExcelのシートを作って、毎日その内容を確認するようにします。

毎日同じものを見ていれば、嫌でも理解できるようになりますよ!

以下は当時作っていたノートです。

⑦必ず理論から学習する

必ず理論を先にマスターしてください。

理論ができないと電験は受かりません。

理論が難しいことを理由に理論の学習を後回しにする方がいますが、それではいつまでも受かりません。

理論が原因でスパイラーに陥るのは時間の無駄です。

電験三種試験当日の思い出(今年受ける人にも読んでほしい)

私は試験前日一睡も出来ませんでした。

いつも資格の試験当日は寝不足なんですが、電験に関してはガチで一睡も出来なかったです。

ほんとプレッシャーに弱いんですよね・・・。

試験は9時頃から開始だったので、1時間前には会場についてレッドブルを飲んでたのを覚えてます。

私はトイレが近いので、本番中にトイレなんて行って時間ロスしたくないので試験前に2回トイレに行きました。(頻尿)

そして自分の席に着席し、最後の確認のため理論用のエクセルで作ったシートを見ながら試験開始を待っていました。

周りを見渡すと色んな人がいましたが、その中に若い女の子もいたのにはびっくりしましたね。

「若い子たちはきっと大学生とかだから、工学部とかでめっちゃ勉強してるんだろうな」とか考えてしまい、私のような独学のおっさんじゃ受からないかもしれないとか不安な気持ちでいっぱいでした。

午前中の試験(理論、電力)

そして、試験時間になり理論の試験が開始されました。

最初の1,2問は過去問レベルの問題だったのですが、途中から見たことがない問題がいくつも出てきて、今まで勉強してきた知識を総動員し頑張りましたが、正直なところ自信がない答えばかりでした。

難しすぎて試験中にちょっと涙目になりました・・。

理論の試験が終わった直後に思ったのが、「これは絶対落ちたわ・・。やはり独学じゃ無理だわ・・。」でした笑

そのくらい自信がなかったです。

理論終了後、次の電力の試験開始までに、もう一度トイレに行きました(頻尿)

そして、電力の試験開始されました。

電力だけは、唯一試験中に手ごたえがあったのを覚えています。

そのため、この時点では理論は落としたけど電力は受かったかもしれないと、ちょっとほっとしてました。

電力が終わったらお昼休憩になります。

昼飯は、持参した菓子パンを自分の座席で食べてました。

食べ終わった後、当然のようにトイレにいき大を済ませて次の機械に備えました。

もちろん残りの休憩時間は、持参したExcelシートで機械の公式などを再確認していました。

午後の試験(機械、法規)

そして機械の試験が開始されました・・。

機械ですが本番の手ごたえは・・・・・全くなかったです。

この時点では理論が落ちていたと思ってたので、一発合格はどうせ無理だし機械落としても仕方ないかなって感じで問題を解いてました。

どうにでもなれみたいな気持ちでしたね。

一応、見直しも含めて諦めないで最後までちゃんと受けましたが、全く自信が無かったです。

正直この時点でやる気を失ってましたが、一科目でも多く取りたいと思い法規にかけることにしました。

法規の前にも当然のようにトイレにいきました。

本番中にトイレに行くわけにはいきませんからね。

そして、法規の試験を受けた感想ですが、やはりこれも難しい。

暗記していたと思った数字がどうしても出てこない。

あれだけ暗記したのに思い出せないのです。

自信がない問題ばかりでしたが、記憶を頼りになんとかマークを埋めていきました。

そして試験終了・・・・。

ちなみに、私が注目していた若い女の子は毎回余裕そうな顔で試験を受けてました。

私といえば、電力以外は自信がない科目ばかり・・・。

辛い気持ちを堪えながら帰りの電車に乗りました。

妻にも、来年も頑張るわとラインを送り、自分の勉強不足を悔やみました。

「もっと勉強する時間はあったのに・・・。試験前に旅行行ったり、お祭り行ったりしたらダメだろ・・・。」そんなことを考えながら電車に乗ってました。

帰りの途中、スマホでネットの回答速報を見てたんですが、なんか理論の問題が結構合ってるなーと感じましたがさすがに無理でしょなんて思ってました笑

そして、帰宅して18時半くらいにはすべての解答速報が確認出来る状態になっており、答え合わせをしてみました。

そしたら、、、、なんと全て合格ラインを超えていたのです。

絶対落ちたと思っていたので信じられなかったです。

泣くほどうれしかったのですが、強い男なので泣きませんした。

とりあえずトイレを済ませてから、親父や妻に勝利の報告をしました。

試験の前日は一睡も出来なかったと書きましたが、当日は何とかなりました。

人間一日くらいは寝てなくても、能力を最大まで発揮できるもんですね。

もちろん眠れるに越したことはないですけど、緊張で眠ないものは仕方ないです。

本試験直前に読んでほしい!

本番中は間違いなく自信がない解答ばかりになります。

今までは過去問ばかり解いていたはずなので、何回も解いた過去問は自信をもって正解出来ます。

※ある程度答えの番号を覚えちてますので当然です。

しかし本試験は全て初見の問題です。

なので自信がない解答にばかりになるのは当然なんです。

しかし、たくさん勉強してきた人は初見の問題であっても、答えの選択肢にたどり着けるように電験の問題は作られています。

私のときは、難しい問題でも2択くらいまで絞れていました。

ただ完全に絞り切れてないので、試験中は自信を失ってしまうんですよね・・。

でも結果的に2択まで絞れた問題は、ほとんど正解でしたよ。

なので、どんなに難しくても最後まで諦めないで試験を受けてきてください。

おそらく4科目全部受ける人は、1限目の理論で心がおられます。

しかし理論は電験三種の中で一番難しい科目なので、解いていても自信がない解答にになるのは当然です。

そこで心が折られて電力以降の科目を捨てたりしないでくださいね。

勉強してきた自分を信じてあげましょう。

令和5年度からCBT試験が導入されます。

過去問の使いまわしが出てくる可能性が高いので、電験三種も少しは簡単になるかもしれません。

逆に言うと、さらに過去問学習の重要性が増すという事ですね!

CBT試験に関しては以下の記事で解説しています。

電験三種の勉強に集中出来ない方へ

現在勉強中だけど、集中力が続かないという方。

姿勢に問題があるかもしれません。

机で勉強していると、ずっと頭が下を向いてしまうので疲労がすごい溜まるんですよね。

そういう時は以下の商品みたいのを使ってみると良いです。

首が不自然に下を向かないので、首や肩が凝らず疲労が全然違います。

1時間しか勉強出来なかったのが、2時間、3時間と続くようになったりしますよ!

最後に(電験三種合格に大切なこと)

偉そうなことを書きましたが、私は勉強期間中でも息抜き程度にゲームもしましたし、旅行やお祭りも行ってます。

ただ、忙しい日でも毎日かかさず勉強はしてました。(30分とかの日もありましたが・・)

とにかく毎日継続することが一番大切で、一番大変なことかもしれません。

みなさんも勉強しない日は罪と思って頑張ってみてください!

死ぬ気でやれば出来ないことはないです。

2chまとめスレですが電験三種の難易度がよくわかる内容になっています。

コメント

コメント一覧 (5件)

自分もR2年度に何とか一発合格できましたけど

理論の絶望感で他の科目の試験中の記憶を失い

気がついたら死にそうな顔で電車乗って帰ってきてたのを思い出しました。

ちなみに息抜きのゲームは本当に大事だと思います…。

おめでとうございます。

長い戦いですから多少の息抜きも大事ですよね!

ほんと理論は心が折られます笑

電験3種につき取得を検討しています。大変参考になります。

感謝。

疑問などあれば気軽に質問してください~

むかーしむかし、留年に悩むとある理工系学生が応用化学科に居ながら電工2種電験3種を同期受験したとさ…彼はロクに参考書使わず、簡単なテキストと電気工学系の月刊誌だけで電気公式を学び、計算問題は「習うより慣れろ」をモットーにテケトーに解いていったとさ。

当人はいわくつきのギャグキャラ(笑)電気公式をひたすらダジャレで覚えていきました…ふざけてんのか!!て叱られそうな人ですが、ナントそれをモノにして電気公式運用に力を注いでいたとか。

電工筆記で理論と法規を肩慣らし…難なく受かって実技を練習するも本番で「あっ!!…VVFケーブルがIV線になったぁー(T_T)」かくして実技失敗となったとさ。

もうあとは電験3種やるしかない!!…そう思った当人は劣勢挽回起死回生を誓い、朝から晩まで飽きることなく文章題に挑み、2日6科目時代に電験三種ゲットだぜ!!(爆)だとさ。

当人の感想「まさか一発合格とは…そんでも国立共通一次(当時)の時間配分に似てたんは有難かったでホンマ」。要は試験慣れしてたんもあるんやないですか!?

おそらく受験取っ掛かりの「Take it easy!!」精神で作業的に解いたこと・電工受験と重ねて総体的に学習したこと・緩急ある学習・当人の類稀な地頭(いわゆる岐阜テッド)もあったー思います。

…きれいな話だろ?ウソみたいだろ?おふざけ人間なんだぜ、それで。

※しかも一旦頭カラッポにして各種しがらみ捨ててたんも要因になるかな(笑)。