キヨシ

キヨシ第二種電気工事士って結局何が出来るの?

ビルメンになるだけなら必要ないの?

確かに第二種電気工事士を持っていなくても、ビルメンに転職は出来ます・・。

しかしビルメン業界で働くなら、第二種電気工事士を持っていると多くのメリットがありますので是非取得してほしい資格です。

今回はビルメン資格の中で最も重要な資格である第二種電気工事士について解説をします。

この記事を見ればビルメンに第二種電気工事士が必要な理由を理解して頂けると思いますよ!

- 第二種電気工事士がどんな資格なのか知りたい

- ビルメンが第二種電気工事士を取る理由を知りたい

- 第二種電気工事士の取得方法を知りたい

- 第二種電気工事士の難易度を知りたい

★全てのビルメン資格一覧を確認したい方は以下の記事をご覧ください。

★本職の電気工事士として働くことを考えている方は以下の記事をご覧ください。

第二種電気工事士とは

電気工作物において電気工事をする場合、電気工事士法という法律によって定められた電気工事士の試験に合格した人でないと工事をしてはいけないことになっています。

超簡単に言えば、電気関係の工事をするならこの資格を持っていないと法律違反になるってことです!

電気工事の作業に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている法律となります。

電気は取り扱いを誤ると危険なので、資格試験に合格した専門家しか工事が出来ないように法律で規制しているのです。

なお、電気工作物とは電気を契約している戸建ての住宅、マンション、ビル、工場など電気を利用するあらゆる建物が該当すると思ってください。

そして、電気工事士には工事が出来る範囲によって第一種電気工事士と第二種電気工事士という区分が設けらています。

ビルメンで必要なのは、取得が簡単な第二種になりますが、第一種を所持しているビルメンの方もたくさんいます。

私も第一種電気工事士を持っていますよ!

【関連記事】第一種電気工事士を取得できました【報告】

電気工事士、第一種と第二種の違い

これは単純に工事が出来る範囲が違います。

大雑把に分けますと、第二種は一般用電気工作物の電気工事が可能で、第一種は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事が出来ます。

- 自家用電気工作物:ビルや工場など大量に電気を消費する建物

- 一般用電気工作物:戸建て住宅やアパート

※もっと細かい条件があるのですが、ここでは簡単に上記のような認識でOKです

ということは、第二種電気工事士では一般用電気工作物(戸建て等)の工事しか出来ないため、ビルメンが勤務するであろうビルでの電気工事をするには第一種電気工事士が必要なのでは・・と思いますよね。

実はその通りで、第二種電気工事士は戸建て住宅などの電気工事をするための資格なので、ビルのような自家用電気工作物で工事ができる資格ではないのです。

ただし、第一種で工事が可能な自家用電気工作物であっても、最大電力が500kw以上の自家用電気工作物で電気工事をする場合は電気工事士法の対象外となっており、電気工事をするために免許は不要なのです。

これは変なルールなのですが、そもそも自家用電気工作物では電気主任技術者という有資格者を選任して保安管理をしていく決まりとなっています。

そこで、最大電力500kw以上の規模の大きな自家用電気工作物では「電気主任技術者が保安管理をしっかりと行っているから大丈夫でしょ」ということで、建物内での電気工事に関しては電気工事士の免許を持っていない人でも、電気主任技術者の監督のもと工事をしても良いという謎ルールになってます。

電気主任技術者は第一種から第三種まであり、一番簡単な第三種であってもかなり難易度が高い資格です。

そしてビルメンが常駐して勤務するようなビルは、ほとんどが最大電力500kw以上のビルばかりですので、そもそも第一種電気工事士も不要なんですよね。

下記表は電気工事士法における工事範囲区分ですが、自家用電気工作物の欄には500kw未満までしかありません。

これは500kw以上の工事が出来ないというわけではなく、そもそも電気工事士法の適用外なので無資格者でも工事が出来ることを意味しています。

しかし実際の電気工事の現場に無資格者はいませんけどね。

法律の適用外って・・・。

じゃあ第二種電気工事士いらないやんけ?

まぁそう言わずに次の章を見てください

ビルメンに第二種電気工事士が必要な理由

さて、先ほどの説明で第二種電気工事士ではビル内(自家用電気工作物)の電気工事は出来ないことが分かったていただけかと思います。

さらに最大電力が500kw以上のビルなら、ご説明したとおり電気工事士法の対象外なので、電気工事士の免許そのものが不要になります。

※ビルメンが勤務するビルはほとんど最大電力500kw以上です。

しかし、それでも第二種電気工事士はビルメンに必要な資格です!

その理由をご説明致します。

理由①ビルメン転職で有利になる

一つ目の理由はビルメンの転職で有利になることです。

これは実際のビルメンの求人を見ていただければわかるのですが、多くのビルメン会社の求人には応募条件に第二種電気工事士の有資格者歓迎と記載があります。

例えば以下の求人などが良い例です。

この求人では歓迎要件に第二種電気工事士と記載があります。

歓迎要件なので必須ではないです。

しかし、年齢等のスペックが同じで第二種電気工事士を持っている人と、持っていない人が同時に面接に来たと仮定した場合、第二種電気工事士の有資格者を優先的に採用することになりますので、取得しないわけにはいきません。

ビルメン会社が第二種電気工事士の資格保有者を求める理由

なぜビルメン会社は電工の有資格者を求めているのでしょうか。

ビルメンは業務の中で簡単な電気工事をすることがあります。

そのためビルメン会社としては、社員に電気工事の最低限の知識を持っておいてほしいという思いから、応募条件に第二種電気工事士を入れているようです。

また、ビルオーナーによっては、資格所持者しか勤務してはいけないと契約の段階で決めている場合もあるようで、そういったビルに派遣することも想定して第二種電気工事士の有資格者を求めている場合もあるようです。

電気は取り扱いを誤ると、最悪の場合死亡事故に繋がります。

そのためビルメン会社、ビルオーナーどちらの立場からしても無資格の知識の乏しい人にビルの管理を任せるのは不安なんでしょうね。

理由②ビルメンには電気の知識が必要

これは当たり前のことなのですが、電気は危ないです!

家庭用の電圧100V(ボルト)のコンセントでも、水で濡れて抵抗が下がった状態で絶縁されていない箇所に触れてしまうと感電死する可能性があります。

ビルメンは業務の中で簡易的な電気工事をすることがたまにありますので、電気の取り扱いに関する正しい知識が必要なのです。

そして、第二種電気工事士を学習することで、電気工事の危険性を十分に理解して安全に作業をすれば、電気工事は怖い作業ではなくなります!

理由③認定電気工事従事者

先ほど最大電力500kw以上のビル(自家用電気工作物)は電気工事士法の対象外と説明しましたが、仮に500kw未満のビルでビルメンが簡単な電気工事(低圧部分の工事)をする場合、本来は第一種電気工事士の免許が必要です。

しかし第一種電気工事士は、試験合格に加え実務経験が必要だったりと簡単に取得出来るような資格ではありません。

そこで登場するのが認定電気工事従事者という資格です。

この資格を持っていると、最大電力500kw未満のビル内での低圧部分の工事が可能となります。

表内の「電線路除く・600V以下」の箇所に、認定電気工事従事者は〇がついていますね!

※600V以下=低圧を指します

ちなみに認定電気工事従事者は講習を受けるだけで取得出来る資格なのですが、誰でも講習が受けられるわけではなく、講習を受けるための条件が設けられています。

その条件の一つに「第二種電気工事士の資格保有者」があるのです。

以上より、認定電気工事従事者を取得するための手段として、第二種電気工事士が必要になってくるのです。

常駐型ビルメンとして勤務する場合、ほとんどのビルが最大電力500kw以上なので法律的な観点から言えば認定電気工事従事者は不要です。

しかし巡回型ビルメンの場合、小規模なビルを管理することになるため、場合によっては最大電力500kw未満のビルの管理を担当するかもしれません。

そういう時のために認定電気工事従事者を取得することは意味がありますね!

第二種電気工事士はビルメン4点セット!

必要な理由とは少しズレますが、第二種電気工事士はビルメンの基本資格となるビルメン4点セットの一つです。

基本資格なので、ビルメン未経験者は取得しておくことがマナーだと私は思っています。

職業訓練のビルメンコースでも必ず第二種電気工事士を取らされます!

【関連記事】職業訓練とは?お金を貰いながら勉強出来る!

その他のビルメン4点セットの資格が気になる方は以下の記事をご覧ください。

第二種電気工事士試験の概要

さて、ビルメンが第二種電気工事士を取得する理由は分かっていただけたと思いますので、ここからは第二種電気工事士試験の概要について解説していきます。

試験を管轄している団体

| 団体名 | 一般財団法人電気技術者試験センター |

| URL | https://www.shiken.or.jp/index.html |

ビルメン三種の神器の1つである電気主任技術者の試験もこの団体が運営しています。

サイトを見るときは、電気主任技術者試験と電気工事士試験を見間違えないように注意してくださいね!

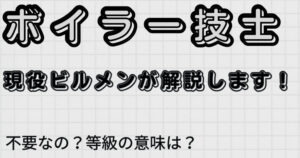

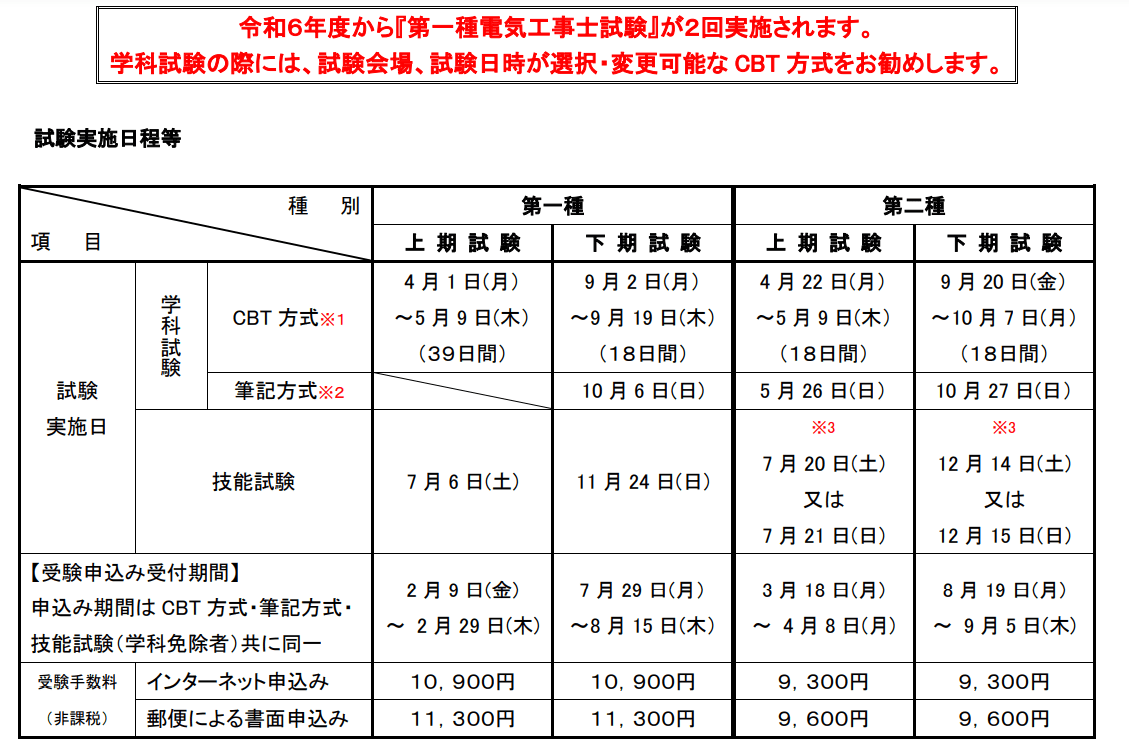

試験日程

上記は令和6年版ですが、毎年同じような時期に実施されています。

第二種電気工事士は年に2回実施されていますので、受験しやすい試験となっております。

なお、第一種電気工事士は令和6年より年2回実施に変更になりました。

【関連記事】令和6年度電気工事士試験日程発表

CBT試験

令和5年度の試験より、学科試験にCBT方式が追加されました。

CBT方式開催期間中であれば、好きなタイミングで電気工事士の学科試験を受験することが出来ます。

試験は全てパソコンで完結します。

パソコンの画面に問題が表示され、答えもパソコンに入力します。

紙媒体の試験と問題の難易度は変わりませんので、パソコンで受験することに抵抗が無ければ自分で試験日の調整が出来るCBT方式での受験をおススメします。

なお、CBTの試験会場は全国に200か所以上あるため受験しやすくなっています。

従来の紙媒体での試験(筆記方式)も当然受けられますので、パソコン操作に不安がある方は従来の筆記方式を選びましょう!

試験問題

電気工事士試験最大の特徴として、学科試験と技能試験に分かれていることが挙げられます。

ビルメン必須資格の中で、技能試験がある資格は電気工事士だけとなっており面倒な資格です。

それぞれ説明していきます。

学科試験

試験問題の回答方法はマークシート方式となっており、漢字を書かせたりするような問題はありません。

学科試験では以下のような問題が出題されます。

初見だと難しそうに見えますが、中学1年生レベルの数学が出来れば解ける問題ばかりです。

問題は全部で50問あり60%(30問)正答で合格出来ます。

第二種電気工事士の試験はマークシート方式の4択です。

ということは適当にマークしても4分の1の確率で正解します。

最低でも25点は取れるという事です。

第二種電気工事士の合格点は60点なので、あと35点分を勉強して取ると思えば気が楽になりませんか?

技能試験

技能試験は、電線や電気器具を使って指示された作品を作る試験です。

下の写真は実際に試験に出題された問題とその完成品です。

試験会場では問題用紙と材料が配られますので、その材料を使って問題用紙の作品を仕上げます。

なお材料を加工して組み立てるために、電気工事士用の工具が必要になります。

また、技能試験の練習をするために電気工事の材料(ケーブルやスイッチなど)も必要です。

これらの工具や材料は自分で購入しなくてはいけませんので、他の資格試験よりもお金がかかります!

工具セットは通販でも購入できます↓

★練習用材料と工具がセットになったものもあります(買うならこちらがおススメ)

★価格を抑えた工具のレンタルもあります。

工具や材料は高いですが、資格取得は自分への投資なので我慢して購入しましょう。

技能試験の採点基準や作成する際の注意点については、試験センターの公式ページで確認出来ます。

受験資格

受験資格無し

第二種電気工事士は受験資格が無く誰でも受験可能です!

※第一種電気工事士も受験資格はありませんが、免状化するためには実務経験が3年必要

受験料

| インターネット申請 | 9,300円 |

| 郵送申込 | 9,600円 |

ネット申請の方が安いので、必ずネットで申し込みしましょう。

ネット申し込みをする場合、クレジットカード決済が便利です。

クレジットカードを持っていない方はモッピー経由でカードを作るとお得ですよ!

【関連記事】モッピーを解説!ビルメンに最適のお小遣い稼ぎです。

合格率

第二種電気工事士の合格率は、学科試験50%、技能試験70%となっています。

この合格率は、ビルメン資格試験の中ではかなり高い数値ですが、学科と技能両方に受からないと合格とは言えませんので、かなりの努力は必要です。

★各年度ごとの合格率は以下の記事にまとめていますので気になる方は確認してみてください

難易度

★★☆☆☆(普通)

学科・技能全体を通しての難易度は普通(やや簡単)といったところです。

正しい勉強をさえすれば誰でも受かる試験です。

詳しくは第二種電気工事士の勉強方法をご覧ください。

免状の更新は必要?

免状の更新は不要です。

取得してしまえば、特別なことをせず一生有効な資格です!

余計なお金がかからないのでコスパの良い資格ですね!

学科試験の免除

学科試験に合格すると、「次回」と「次々回」の試験を受験する際に学科試験の免除をすることが出来ます。

例えば、令和7年上期の電気工事士の学科試験に合格した方がその回の技能試験に不合格だった場合、令和7年下期と令和8年上期まで学科試験が免除されるということです。

その他にも、以下の条件に当てはまれば学科試験を免除出来ます。

- 高校や大学などで、電気工事法で定める電気工学の課程を修了

- 第一種、第二種、第三種電気主任技術者免状の取得者

- 鉱山保安法第18条規定の試験で、電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格している者

- 旧電気事業主任技術者資格検定規則による事業主任技術者

学科試験の勉強は大変なので条件に当てはまっている人は絶対に利用しましょう!

第二種電気工事士の勉強方法

第二種電気工事士は独学でも余裕で突破出来ます。

ただし、不安という方はハローワークが実施している職業訓練のビルメンコースか電気工事士コースに通うことで、勉強を教えてもらうこともできます。

職業訓練の通い方は以下の記事を参考にしてください。

学科試験の勉強方法は?

職業訓練に通えない場合は、市販のテキストを買って勉強することになります。

勉強をするうえでの心構えとしては、最近の第二種電気工事士の試験は難易度を少し上げている傾向にあるので、なるべく捨て問を作らないことです。

例えば計算が苦手だから計算問題は全部捨てるという人がいるのですが、試験に落ちる人ってそういう捨て問を作る方が多いと感じます。

計算問題を捨てるということは、計算問題の配点分(約20点相当)が最初からマイナスされた状態で試験を受けることになってしましまいます。

これはとてもリスキーなことなので、なるべく捨て問は作らないように勉強してください。

第二種電気工事士レベルの計算問題であれば、丁寧に学習すれば必ず解けるようになるはずです。

おすすめの勉強方法は、軽くテキストを一読したらすぐに過去問に入ることです。

最初は過去問をやっても全く解けないと思いますが、同じ問題を何度も解いて間違えた問題はその都度解説をしっかり読むことで理解力が深まっていきます。※必ず問題の解説は読んでください。

勉強時間の目安としては1か月(50時間以上)くらい見ておけば大丈夫です。

試験直前までに、市販の過去問集が95%くらいまで解けるようになっていれば、ほぼ確実に受かります。

私が勉強したときは過去問5年分を100%暗記して、本番では9割以上正答で合格しました。

以下の記事では学科試験におススメの教材をいくつか紹介しています。必ずテキストと過去問両方を買いましょう。

技能試験の勉強は?

技能試験は学科試験と違って出題される候補問題が、事前に13パターンほど試験センターから発表されます。

本試験では13パターンの候補問題のうちから1題が出題されるので、その通りに工作していくことになります。

あらかじめ候補問題がわかっているので簡単そうに見えますが、かなり練習しないと本番で時間が足りなくなる場合もあるので注意してくださいね。

こちらも学科と同じで1か月(50時間くらい)練習すれば、ほぼ受かるレベルに持っていける思います。

実技試験におススメの教材や工具は以下の記事で紹介しています。不器用な人にオススメのチートツールも紹介してますので必ず見ておいてください!

どうしても第二種電気工事士試験に受からない方へ

資格試験にどうしても受からない方は、勉強方法が間違えている可能性があります。

ビルメン基本資格に関しては、正しい勉強をすれば誰でも受かる試験です。

私の経験を元にビルメン資格の勉強方法をまとめた記事を書いていますので、良かったら以下のリンクからご確認ください。

私はビルメン資格に関しては全て一発合格していますので、勉強方法には自信があります!

結論「悩む暇があるなら第二種電気工事士の勉強をしましょう!」

第二種電気工事士はビルメン求人の応募条件に記載されている場合があったり、安全に電気工事をするために必要な知識を身に着けると言う理由から、ビルメンにとっては必須の資格であると言えます。

私が在職していたビルメン会社でも、同僚のほとんどが第二種電気工事士を所持していました。

もちろん所持していなくてもビルメン会社へ入社出来る場合もありますが、第二種電気工事士を持ってるだけで面接の突破率がかなり上がりますので見返りが大きい資格です。

難易度も低く取りやすい資格なので、是非勉強を頑張って勉強してくださいね!

今さらですが、第二種電気工事士は電工二種(でんこうにしゅ)と略されて呼ばれることが多いです!ビルメンやるなら覚えておきましょう~。

★大手の電気工事会社を売上高でランキングにしました。気になる方は下の記事をチェックしてみてください!

他のビルメン資格情報もチェック!

ビルメン関連の資格は他にもたくさんあります。

主要資格に関してはそれぞれ特集記事を書いてますので、取得方法や勉強方法が気になる方は以下のリンクからご覧ください!

- 消防設備点検資格者とは?消防設備士と何が違うの?取得方法やメリットを解説します!

- 認定電気工事従事者はビルメンにいらない?メリットは?【電工二種からのステップアップ】

- 自衛消防技術試験を解説!合格率や難易度は?ビルメンに必要なの?

- 冷凍機械責任者はビルメンに必要ない?取得方法からメリットまで徹底解説します!

- ビル設備管理技能士を解説!ビルメンに必要な資格なの?【全国ビルメンテナンス協会】

- ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)を徹底解説!難易度は難しいの?

- 電験三種はすごい資格!現役ビルメンが解説します!【ビルメン3種の神器】

- ビルメンに消防設備士はいらない?資格の必要性と勉強法などを紹介!【ビルメン5点セット】

- 講習で取得可能なビルメン資格10選!実は資格手当が貰える?【国家資格】

- ボイラー技士はビルメンにいらない?取得方法からメリットまで徹底解説します!

- ビルメンに第一種電気工事士は必要なの?法律的な観点から解説します!

- 第一種電気工事士を電験三種で認定取得する方法を教えます!【試験無しで電工一種をゲット】

- 危険物取扱者乙種4類はビルメンに必要なの?未経験者のために徹底解説します!【ビルメン4点セット】

- ビルメンに第二種電気工事士が必要な理由は3つ!電工2種を徹底解説します!

コメント

コメント一覧 (3件)

ビルメンに転職しようと考えているのですが、電工2種なくても電験3種があれば大丈夫ですかね?

一応、認定電気工事従事者という資格は講習で取れるみたいなのでそれは取ろうかと思います。

ビルメンに転職しようと考えているのですが、電験3種があれば電気工事士2種は必要ないですかね?

一応、認定電気工事従事者は取得するつもりなのですが

電験あるなら入社後に取得でもOKだと思います!