キヨシ

キヨシビルメン飽きました。今の現場は楽すぎてメーター検針と巡回の毎日。このままじゃ将来が心配です!

せっかく電気工事士を取ったので、この資格を活かして転職したいです!

でもネットには「電気工事士やめとけ」って書いてあります・・・。大丈夫ですかね?

確かにビルメンは飽きますよね・・。

私もたまに自分がやってることに意味はあるのかと虚しい気持ちになることもあります。

このブログをご覧の方であれば電気工事士について既にご存知ですよね。

電気工事士とは文字通り「電気工事の仕事をする人」のこと、もしくは「その仕事をするために必要となる資格」の事を指します。

ちなみ、ビルメンでも簡易的な電気工事をすることはありますが、規模の大きな電気工事になれば専門の電気工事士会社に見積もりを取り工事を依頼する場合もあるため、本職の電気工事士とは必ず関わりが出てきます。

この記事ではビルメンとも密接な関係がある電気工事士について、仕事内容や転職するための方法などを解説します!

本当に電気工事士はやめとけなのか、最終的にはご自身で判断してみてください。

★YouTubeに電気工事士入社7か月目の方のインタビュー動画があったので載せておきます。リアルな作業内容が確認できますよ!

ホワイトサブコン企業に転職したいなら業界に精通している転職エージェントの利用がオススメです。

プロのアドバイザーにキャリア相談をすることで、「残業が少ない」「休みが多い」「高収入」「転勤が無い」など自分の希望に合った企業が見つかるはずです。

また、履歴書・職務経歴書の作成方法や企業ごとの面接攻略のアドバイス、内定後は給与の交渉なども代わりにやってもらえます。

さらには、一般の転職サイトには掲載されていないレア求人を紹介してもらえることもあり、これら全てが無料で使えるため、転職エージェントを利用しない転職はあまりにも非効率です。

以下は、サブコン業界に強いオススメの転職エージェントなので、転職活動中の方は是非利用してみてください。

| 建設・設備求人データベース | オススメ度No.1 ・公開求人だけで16000件以上(建設業中心) ・さらに一般に出回っていない非公開求人も多数 ・企業ごとの情報を熟知しており応募先企業に合わせた職務経歴書・工事経歴書の添削及び、模擬面接指南により内定率が大幅アップ ・転職成功者の多くの年収・年間休日アップに成功 ・サブコン転職なら、とりあえずココを登録すればOK |

| 建設キャリアプラス | オススメ度No.2 ・高収入未経験可求人多数 ・電気設備・通信工事、電気設備管理領域に強い ・関東エリアの求人が多め |

| 建築転職 | オススメ度No.3 ・建設業界に特化した人材紹介サービス ・建設業界で働く人が選ぶ転職エージェントNo.1三冠達成 ・上場企業など高収入を狙える大手サブコンの転職に強い |

※多くの優良求人を紹介してもらうためにも、エージェントは2か所以上の登録がオススメです。

各転職サイトの詳細情報こちら➡サブコン転職サイトおすすめランキング

電気工事士とはこんな資格

電気工事士とは、電気工事の作業に従事するために電気工作物の工事に関する専門的な知識と技能を有する者に与えられる国家資格の名称です。

また、この国家資格を使って電気工事をする人のことを電気工事士と呼んでいます。

免状は都道府県知事から交付されており、作業できる範囲の違いにより第一種電気工事士と第二種電気工事士とに分類されています。

なお、電気工事士は電気工事士法を根拠としており、法律に規定された電気工事を無資格で行うと罰則がありますのでご注意ください。

電気工事士法とは?

なぜ電気工事士法で細かくルールを決めているのでしょうか。

それは電気が危険なものだからです。

例えば、電気の配線工事をする際に電線の被覆を傷つけたまま施工してしまい、その部分に素手で触れてしまうと感電により死傷する可能性があります。

また、電線は太さによって流すことが出来る電流が細かく分けられています。

誤った電線を選択して施工してしまうと、機器を動かすために必要な電力が不足してしまったり、許容量以上の電流により電線が熱を持ち、燃えて火災が発生するなんてことも考えられます。

感電も火災も危険なものであることはわかりますよね。

そのため電気工事をする場合は、電気工事士法に基づく「電気工事士」という電気工事の専門家に作業をさせるように義務付けているのです。

ちなみに電気工事士の資格を活かした就職先としては、本職の「電気工事士」以外にもビル設備管理、消防設備士、サービスエンジニア、技術系の公務員、施工管理などがあります。

電気工事士の試験では、電線の種類や許容電流など実務に直結する知識が出題されます。

資格を取ったからと言って実務が完ぺきになるわけではありませんが、資格を持っていない人と比べたら電気の知識量は全然違うといえます。

第一種電気工事士と第二種電気工事士の違い

電気工事士には一種と二種がありますので違いを簡単に説明しておきます。

第二種電気工事士は一「般住宅など小規模な建物の電気工事が出来る資格」で、第一種電気工事士は「第二種が出来る工事の範囲+ビルなどの大規模な施設の電気工事が出来る資格」となっています。

| 種別 | 従事できる工事範囲 | 作業対象の具体例 |

| 第二種電気工事士 | 一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、電力会社から低圧(600ボルト以下)で受電する場所の配線や、電気使用設備等の一般用電気工作物等の電気工事の作業に従事することができます。 | 一般住宅、小規模の商店、アパートなどが対象 |

| 第一種電気工事士 | 自家用電気工作物のうち最大電力500 キロワット未満の需要設備の電気工事 ※上記作業のうちネオン工事と非常用予備発電装置工事の作業に従事するには、特種電気工事資格者という別の認定証が必要です。 | 上記の他に、ビル、病院、工場などが対象 |

| 一般用電気工作物等の電気工事 |

電気工事士の資格に関して詳しくは知りたい方は以下の記事を確認してみてください。

なるほど。

では、第一種電気工事士を取得した方がお得ですね!

そうですね。

しかし、第一種電気工事士を取得するには実務経験が必要になります。

そのため、ほとんどの人は第二種電気工事士を取得して、電気工事士として働きながら第一種電気工事士を目指しているようですよ。

ちなみにビルメンでも電気工事士の実務経験を積むことが可能です。私も第一種電気工事士を所持しています。

電気工事士の取得方法

電気工事士は第一種も第二種も国家試験に合格すれば取得出来ます。(他にも申請などで取得も出来ますが、基本的には試験合格です)

ちなみにこの試験が結構面倒で、筆記試験合格後に技能試験も受験しなければならず、電気工事士を取得するためには2つの試験に合格する必要があります。

筆記試験は一般的な資格試験と同じようにペーパーテストなので難しくはないのですが、技能試験は実際に電気工事用の工具類を使って工作をしなければならず、かなり練習をしなければいけません。

技能試験は下の写真のような作品を作り上げなくてはいけません。複雑そうですが、練習すれば上達していきますよ!

とはいえ、第二種電気工事士であれば筆記も技能も合格率は50%を超えていますので、国家試験の中では簡単な部類に入ります。

それぞれの試験内容は以下のようになっています。

| 種別 | 筆記試験 | 技能試験 |

| 第二種電気工事士 | (1)電気に関する基礎理論 (2)配電理論及び配線設計 (3)電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 (4)電気工事の施工方法 (5)一般用電気工作物等の検査方法 (6)配線図 (7)一般用電気工作物等の保安に関する法令 | (1)電線の接続 (2)配線工事 (3)電気機器及び配線器具の設置 (4)電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法 (5)コード及びキャブタイヤケーブルの取付け (6)接地工事 (7)電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定 (8)一般用電気工作物等の検査 (9)一般用電気工作物等の故障箇所の修理 |

| 第一種電気工事士 | (1)電気に関する基礎理論 (2)配電理論及び配線設計 (3)電気応用 (4)電気機器・蓄電池・配線器具・電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 (5)電気工事の施工方法 (6)自家用電気工作物の検査方法 (7)配線図 (8)発電施設・送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性 (9)一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令 | (1)電線の接続 (2)配線工事 (3)電気機器・蓄電池及び配線器具の設置 (4)電気機器・蓄電池・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法 (5)コード及びキャブタイヤケーブルの取付け (6)接地工事 (7)電流・電圧・電力及び電気抵抗の測定 (8)自家用電気工作物の検査 (9)自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理 |

これだけ見ると難しそうに見えますが、頑張り次第で誰でも合格出来ますよ!

★基本となる第二種電気工事士の勉強方法や必要な教材については以下の記事で解説しています。

電気工事士取得のために高い通信教育など不要です。

ほとんどの人が市販の教材を使い独学で取得しています!

電気工事士と電気主任技術者は違うの?

たまに電気工事士と電気主任技術者を同一視して人がいますが、両者は全く異なる資格です。

どちらも電気に関する資格ではあるのですが、電気工事士は電気設備の工事をする資格で、電気主任技術者は高圧の電気設備の保安管理をする資格となっています。

どちらが上とか下ということもなく、お互いに協力しながら電気設備の仕事に携わっていますよ!

★電気主任技術者については以下の記事で詳しく解説しています。

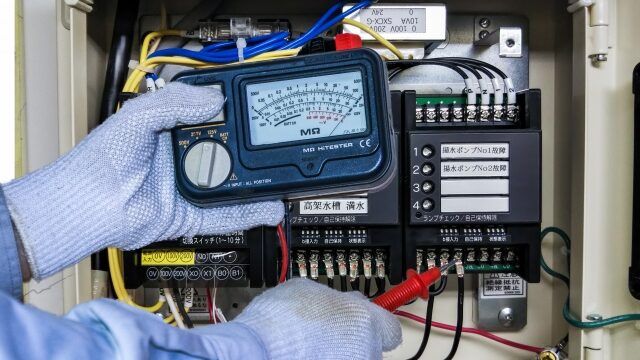

電気工事士の仕事内容

電気工事士は、工場、ビル、事務所、病院、住宅など、あらゆる建設物の屋内外電気設備の設計や施工をします。

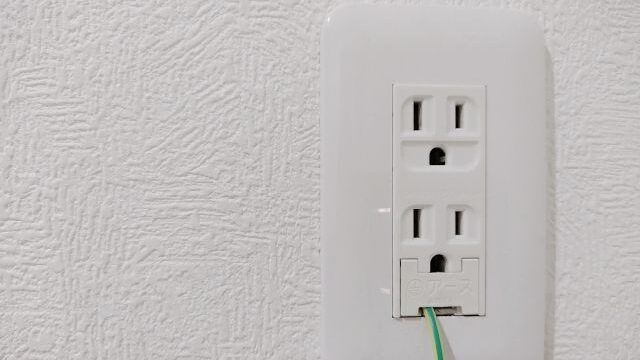

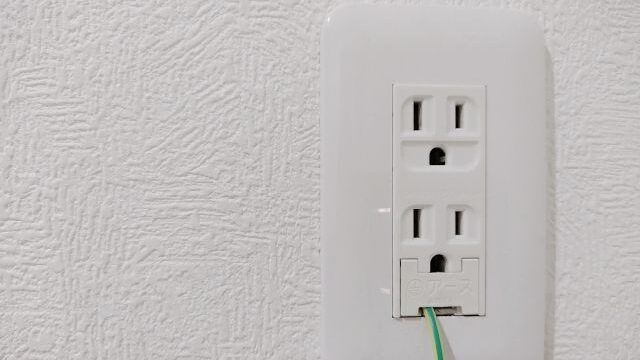

例えば、一般住宅では建物内の電気を使用する箇所に配線を敷設して、コンセントやスイッチを取り付けたり、ビル等の大型の建物なら照明器具やエアコンなどの設置工事、高圧電気設備の設置から改修まで業務範囲は多岐に渡ります。

一般家庭のコンセント交換から、大規模ビルのキュービクル一式の入れ替えまで電気のことなら何でもやります。

また、大規模な現場であれば、一般的に電気工事士は他の建設作業と同時進行が一般的で、電気工事士も2人以上のグループを組んで共同で工事に従事しています。

時には狭い場所や暗い場所に入って作業したり、電柱や工事用の足場のような高所で作業するなんてこともあります。

高所からの転落事故はたまにあるようです。

仕事で付き合いのある電気工事士さんもハシゴから落ちて大けがをしています。

また、電気工事士は現場の作業だけでなくCADを使った電気工事用の図面を作成したり、電気設備の容量の計算や電力会社への申請書の作成など事務仕事をすることもあります。

電気工事士は頭も身体もバランス良く使う仕事であるといえます。

電気工事士の平均年収は?薄給なの?

| 電気工事士の平均年収 |

| 506.8万円 |

電気工事士の年収は、入社する会社や実務経験の年数によって大きく違います。

見習い期間だと年収300万円程度が多く、経験を積むことで400万→500万→600万と上げていけるようです。

厚生労働省が公表している「令和4年賃金構造基本統計調査」によれば、電気工事士の平均年収は男性で約506.8万円となっており、家庭を持っても生活ができるくらいの収入は稼げるようです。(残業代など各種手当が含まれた金額です)

決して高給取りではな無いですが、入社のハードルが低く仕事も安定しているため将来性がある仕事だといえます。

AIが発展しても、電気工事士の仕事が無くなることはあり得ないので将来性も抜群。

なぜ「電気工事士やめとけ」なのか?電気工事士がきつい理由5選

資格が必要で専門的な仕事が出来る電気工事士ですが、なぜ「やめとけ」と言われるのでしょうか。

私が仕事で関わってきた電気工事士の業務内容を見てきた結果、以下の5つの項目がきつそうだなと感じました。

それぞれについて詳しく解説したいと思います。

仕事選びはデメリットを先に知ることが大事です。

ここで挙げる理由に耐えられないなら、電気工事士に向いていない可能性があるのでやめておいたほうが良いかもしれません。

①残業・休日出勤が嫌なら電気工事士やめとけ

電気工事士はワークライフバランスが悪いです。

これは電気工事士に限らず建設業で働く職人全てに共通して言えることではありますが、電気工事士も同様です。

工事には工期という「いつまでにこの工事を完成させて引き渡しなさい」という期日みたいなものがあります。

この工期ですが、もともときついスケジュールで組まれていることが多く、期日までに工事が終わりそうにない場合は休日出勤や残業をして間に合わせる必要があります。

また、工事現場では電気工事士以外の職人も動いており、例えば消防設備の工事が終わっていないと電気工事の作業が出来ないような工程の場合で、消防設備の工事に遅れが発生していると、電気工事の方にも影響が出たりします。

工事現場では多様な職人が参加しており、それぞれの工事がスムーズに行くことは難しいため、様々な影響を受けてワークライフバランスが悪くなってしまうのです。

私が依頼している電気工事屋さんも基本的に土曜日は仕事していますし、現場の状況に応じて夜間作業をすることもあります。

繁忙期だと夜勤明けにそのまま別の現場の仕事をすることもあるらしいです。

ワークライフバランスを優先したいなら電気工事士やめとけ!

②体力仕事が嫌なら電気工事士やめとけ

説明するまでも無いですが、電気工事士は現場仕事なので体力を使います。

作業中は長時間立ちっぱなしになりますし、高圧の重いケーブルを運んだり、停電作業中でエレベーターが動かないビルの階段を何度も往復するなんてこともあります。

また、電気工事士が身に着けている腰道具はとても重いため、体力を消耗する原因になります。

夏の暑い日、冬の寒い日に空調の効いていない屋内外で作業することもあり、過酷な環境での労働を強いられることも珍しいことではありません。

身体を動かすことに抵抗がある方は、電気工事士をやめたほうがよいでしょう。

体力が無い人は電気工事士やめとけ!

働いていれば体力はついてくるので解決できる問題かもしれませんが・・。

③体育会系のノリが苦手なら電気工事士やめとけ

電気工事士は職人なので口調のきつい人が一定数います。

職人の世界で働くのが初めての人にとっては、大きな声で怒鳴られたりすると精神的にきついかもしれません。

しかし、建設現場では人命に関わるかもしれない危険な作業をする場合もあるため、新人に緊張感を与えるためにあえて厳しい態度を取る先輩・上司もいるようです。

仕事である付き合いのある電気工事士を見ても温厚な口調で話す人は少ないので、暴言などで委縮してしまう人には向いてないといえます。

私がパワハラ系でやばいと感じたのは、解体業者や設備業者ですかね・・・。

そもそも解体業者は外国人が多いので口調とか関係無いかもしれませんが。

気の小さい人は電気工事士やめとけ!

電気工事士はガラが悪い人が多いの?

これは余談ですが、電気工事士ってガラが悪い人が多いイメージはないですか?

建設業全般にいえることですが、電気工事士も若いころはヤンチャしてたんじゃないかなって人が多いことは事実です。

しかし、私の体感ですが昔と比べてそういう系の人は減っているんじゃないかなと思います。

少なくとも私の勤務しているビルで依頼している電気工事業者の人は、話し方はぶっきらぼうですが礼儀正しい人ばかりです。

やはり電気工事士もお客さんあっての仕事ですので、電気工事会社としても人間性に問題がある人は雇わないようにしているようですね。

④覚えることが苦手なら電気工事士やめとけ

どの仕事にも言えることですが、電気工事士も例外なく覚えることが多いです。

工具の名称や、工事の方法、図面の作成など様々なことを覚えなくてはいけません。

電気工事の仕事が好きとか、将来的に電気工事士で独立したいなど、強い気持ちが無いと未経験者にはきついと思われます。

また、基本となる第二種電気工事士の取得も勉強に慣れていない人にとってはきついことだと思います。

頭も身体も使って色々な事を覚える必要があるため、不器用な人は電気工事士をやめたほうがいいですね。

ビルメンも簡単な仕事と言われていますが、ビル設備に関しては様々なことを覚えなくてはいけないため、最初はみんなきついと言いますね。

⑤危険な業務があるから電気工事士やめとけ

電気工事士の仕事内容でも説明しましたが、現場で仕事をするため、電気工事士の仕事には怪我がつきものです。

カッターなどの刃物で手や腕を怪我したり、脚立作業や建設現場の足場、戸建て住宅の屋根、電柱などの高所からの落下などで大怪我をすることもあります。

そして、電気といえば感電事故もあります。

人体に流れる電流の量によっては死亡することもあるため、感電はとても危険な事故であるといえます。

もちろん安全対策をしっかり実施して作業をしますので、基本的に大きな事故は発生することはないのですが、高所からの落下で半年近く仕事が出来なくなった電気工事士を私自身も知っているため、正直なところ自分の家族が電気工事の仕事をしていたら心配になると思います。

しかし危険だからといって、電気工事士を目指す人に対して「やめとけ」なんて事は言えませんけどね。

危険だからといって、この仕事を誰もしなくなったら建設業界は成り立たないため、電気工事士の仕事をしている方には感謝しなくてはいけません。

★以下のニュースは、2024年7月に発生した電柱設置作業中の感電事故です。作業者は病院に搬送されるも亡くなってしまいました。

電気工事士のやりがい・メリット

次に電気工事士のやりがいやメリットを4つ紹介します。ここを見てから「電気工事士やめとけ」かどうか判断してみてください。

ちなみに、私が働いているビルで工事を依頼している電気工事会社の人も、ずっと同じ会社で電気工事士として働いています。

その会社がホワイトな電気工事会社という可能性もありますが、それ以上に仕事にやりがいがあるからこそ続けられるんだと思いますね。

現時点では電気工事士をやめとこうかと思ってます・・。

電気工事士にも良い点がありますので最後まで見てから判断してください!

電気工事士の仕事は将来性抜群

電気工事士の業務はAIなどに奪われにくいです。

「天井裏や電線管に配線を通す」、「電気器具に配線を接続する」、「狭いキュービクル内に入って高圧電気設備の更新をする」など、どの作業をとってもAIが出来るとは思えません。

スターウォーズに出てくるようなロボットが誕生すれば、これらの仕事も出来るようになるでしょうが現実的ではありませんよね

そもそも電気工事をするのには資格が必要ですし、法律で守られている以上は今後50年、100年と安定した仕事がある将来性抜群の業界であるといえます。

以下の写真は、静岡にある「竜ヶ岩洞」という観光名所にあった40年前の電気工事士の模型です。

便利な工具が増えて作業効率は上がっていますが、基本的には40年前も現在の電気工事士とやっていることはほぼ変わらないようです。

電気工事士は成長できる

最初は簡単な器具の取り付けなどしか任されないかもしれませんが、経験を積むにつれて出来る仕事の幅が広がっていきます。

熟練の電気工事士は知識も技術も素晴らしく本当にかっこいいです。

ちなみに、出世すれば部下を持ち現場で指揮をする職長を目指すことも出来ます。

職長は現場で直接作業するよりも全体の指揮をする監督のような立場になります。

また工事が工程表通りに進んでいるか確認をしたり、元請けとの打ち合わせなど計画を立てることも職長の重要な役割です。

業務範囲が広がるため、年収もアップします。

電気工事士の仕事は達成感がある

電気工事士がいないと建物内で正常に電気を使うことは出来ません。

つまり、電気工事士が仕事したものは目で見える形で結果として残ります。

ときには、仕事の成果に対して人から感謝されることもあるでしょう。

また、一般住宅のような小さな現場であれば一人で作業しますが、大規模ビルのような現場であれば複数人に現場に乗り込み、何日もかけて電気工事をします。

工事の規模が大きいほど、完成した時の達成感は格別なものとなるようです。

ビルメンが仕事に飽きてしまうのは、達成感を味わいづらいからかもしれません。

何かを作ったり、利益を追求するような仕事ではないため、自分の仕事が結果として見えないんですよね。

電気工事士は独立も可能!「年収1,000万円の金持ちも目指せる?」

電気工事士は個人事業主として独立も可能です。

しかも頑張り次第で年収1,000万円も目指せます。

独立すると仕事で使う道具類の購入や、仕事の獲得など全て自分でやらないといけなくなりますが、組織に属して働くことが苦手な方にはメリットが大きいかもしれません。

ただし、大きな案件などは一人で工事など到底無理な話なので、知り合いの電気工事業者に協力を依頼することもあります。

そのため完全に一人で作業できるわけではなく、一定のコミュニケーション能力は求めらるので注意してくださいね。

むしろ、コミュ力が無い人は個人事業主やらない方が良いです。

まとめ「本当に電気工事士はやめとけと思いますか?」

今回は電気工事士についてまとめてみました。

私はビルメンであった父のススメから電気工事士の資格を取得したので、就職先もビルメンしか考えていませんでした。

しかし、X(旧Twitter)で流れてくる現役電気工事士さん達のツイートを見ていると、皆さん生き生きと仕事をされていて羨ましくなることもあります。

私はビルメンの仕事にやりがいがあるかと聞かれると悩んでしまうこともあるので、仕事にやりがいを求めている方には電気工事士に転職する道もアリかなと思います。

楽な仕事がしたい人はビルメン一択ですけどね・・。

【オススメ記事】ビルメンとはこんな仕事

ホワイトサブコン企業に転職したいなら業界に精通している転職エージェントの利用がオススメです。

プロのアドバイザーにキャリア相談をすることで、「残業が少ない」「休みが多い」「高収入」「転勤が無い」など自分の希望に合った企業が見つかるはずです。

また、履歴書・職務経歴書の作成方法や企業ごとの面接攻略のアドバイス、内定後は給与の交渉なども代わりにやってもらえます。

さらには、一般の転職サイトには掲載されていないレア求人を紹介してもらえることもあり、これら全てが無料で使えるため、転職エージェントを利用しない転職はあまりにも非効率です。

以下は、サブコン業界に強いオススメの転職エージェントなので、転職活動中の方は是非利用してみてください。

| 建設・設備求人データベース | オススメ度No.1 ・公開求人だけで16000件以上(建設業中心) ・さらに一般に出回っていない非公開求人も多数 ・企業ごとの情報を熟知しており応募先企業に合わせた職務経歴書・工事経歴書の添削及び、模擬面接指南により内定率が大幅アップ ・転職成功者の多くの年収・年間休日アップに成功 ・サブコン転職なら、とりあえずココを登録すればOK |

| 建設キャリアプラス | オススメ度No.2 ・高収入未経験可求人多数 ・電気設備・通信工事、電気設備管理領域に強い ・関東エリアの求人が多め |

| 建築転職 | オススメ度No.3 ・建設業界に特化した人材紹介サービス ・建設業界で働く人が選ぶ転職エージェントNo.1三冠達成 ・上場企業など高収入を狙える大手サブコンの転職に強い |

※多くの優良求人を紹介してもらうためにも、エージェントは2か所以上の登録がオススメです。

各転職サイトの詳細情報こちら➡サブコン転職サイトおすすめランキング

★以下の記事では電気工事士に向いている人について紹介していますので是非読んでみてください。

★大手の電気工事会社を売上高でランキングにしました。気になる方は下の記事をチェックしてみてください!

- 【公務員】東京都が技術系の職員を募集中「電気・機械・土木・建築・事務」

- 【令和6年上期】第二種電気工事士「技能試験」合格率発表!次はアノ資格に挑戦しませんか?【電工二種】

- 【令和6年度上期】第一種電気工事士試験の合格率発表!【2024年】

- 【令和6年上期】電工二種(学科)合格率発表!技能試験の準備は大丈夫?【2024年】

- 【電力会社系】電気工事会社(サブコン)の平均年収ランキング!【電気工事業整備要綱とは?】

- サブコン業界おすすめ転職サイト・エージェントをランキングで紹介!【電気・空調設備工事】

- 電気工事士実技試験「のの字曲げ」専用ツールが販売される!【HOZAN合格のの字曲げツール DK-205】

- 電気工事士を辞めたいならビルメンに転職がオススメ!資格を活かして働けます。

- 第二種電気工事士の技能試験対策にオススメの教材を紹介【レンタルも有】

- 電気工事士を取得するメリットを現役ビルメンが解説します!【実体験】

- 【令和5年下期】第二種電気工事士合格率発表!【実技・技能】

- 電気工事士に向いてる人5選!きつい仕事だけど幅広い年齢層の人が活躍しています!

- 【令和5年度】第一種電気工事士試験の合格率発表!次に目指す資格は?

- 【2025年最新】第一種電気工事士の合格率や受験者数から難易度を分析!【電工1種】

- 【令和5年下期】第二種電気工事士(筆記)合格率発表!難しかった?【2023年】

- 【2025年最新】第二種電気工事士の合格率や受験者数から難易度を分析!

- 電気工事士やめとけ?きついけどやりがいがある仕事です!【ビルメンからの転職】

- 認定電気工事従事者はビルメンにいらない?メリットは?【電工二種からのステップアップ】

- ビルメンに第二種電気工事士が必要な理由は3つ!電工2種を徹底解説します!

- ビルメン資格の取得にかかる費用と更新料などの維持費を調査しました!

- 私の保有資格を難易度順に紹介!ビルメン転職は資格で決まる!

コメント