電験三種はすごい資格!現役ビルメンが解説します!【ビルメン3種の神器】

ビルメン業界で話題になってる電験三種ってどんな資格なんすか?

持ってると何が出来るんすか?

電験三種に興味があるんですね。

電験三種という資格は、持ってるだけでもビルメン業界で転職に困ることは無い最強の資格です。

ビルメンを志すなら是非この記事で電験三種の概要を掴んでいってください!

この記事では、ビルメン三種の神器のうちの1つでもある電験三種について解説していきます!

他の電験三種を特集している記事と違い、ビルメン目線で電験三種を解説していますので、ビルメン(とくに未経験者や経験の浅い人)の方に是非見て頂きたいです。

この記事を見れば、あなたも電験三種に興味が出るはず!

★全てのビルメン資格一覧を確認したい方は以下の記事をご覧ください。

電験三種(第三種電気主任技術者)とは?「すごい資格です!」

まずは電験三種がどのくらいすごい資格なのか説明します!

そもそも電験三種とは、第三種電気主任技術者試験の略称となっており、電験三種は正式名称ではありません。

上記の赤文字の部分を切り取って、電験三種と略して呼んでいるみたいです。

履歴書の資格欄に書くときは、「第三種電気主任技術者」と記載しないと駄目ですよ!

電験三種はココがすごい「業務独占資格」

電験三種は電気事業法という法律に基づく国家資格であり、高圧電気設備の保安監督を行うことができる業務独占資格です。

国家資格の分類の一つ。その資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことができる資格のことです。

しかも高圧電気設備を保安監督することは法律(電気事業法)で義務付けらているため、法律の改正などが行われてない限り、電験三種は常に一定の価値がある資格と言えます。

※高圧電気設備は様々な建物(ビルや病院)に設置されています。

例えば、FP(ファイナンシャルプランナー)とかも国家資格ですが、あちらは資格を持ってなければ携わることが出来ない業務が無いので、その道の知識がありますよという証明でしかありません。

独占業務を持っている電験三種がすごいことがお分かりいただけるでしょうか。

電気工事士と電験三種の違い

よく電験三種のことを電気工事士と勘違いしている方がいますので、念のため違いを解説しておきます。

簡単に説明すると、電気工事士は電気設備の工事をすることが出来る資格で、電験三種は電気設備の保安監督をすることが出来る資格です。

工事と保安監督なので、そもそも仕事内容が全く違います。

そのため、どちらが上とかも無くお互いに協力して電気設備に関する仕事をしています。

もちろん電気工事士は、電気工事をすることが出来る業務独占資格です!

電験三種の資格では電気の工事が出来ないってことなんやね!

電験三種を取得するには

電験三種を取得する方法は大きくわけて二つあります。

それぞれご紹介します!

①国家試験に合格する

一つ目は年に2回実施されている試験に合格することです。

私も試験を受けて電験三種を取得しましたが、難易度が高い試験なので結構大変です。

試験の詳細については、後ほど説明します。

②認定により取得する

工業高校の電気科、高等専門学校・専修学校・短期大学の電気工学科、また大学の工学部電気工学科などの認定校において指定された単位を取得して卒業し、法令に定められた実務経験を積むことで免状を取得できます。

試験を受けないで取得出来るメリットはありますが、学歴+実務経験が必要なので簡単に取得出来るものではありません。

私がビルメンとして働いてきた現場でも電験三種認定取得の方は結構いました。

電験三種はビルメン三種の神器の1つ!

ビルメン三種の神器という言葉をご存知でしょうか?

電験三種、ビル管理士、エネルギー管理士の3つの資格の事を指します。

これらの資格はビルメン会社から支給される資格手当も高額となっており、是非とも揃えたい資格となっています。

ただし価値に比例して難易度も高めとなっておりますので挑戦するのには覚悟が必要ですけどね。

なお、筆者は電験三種とビル管理士を取得しております。

電験(電気主任技術者制度)は歴史もすごい!

あまり需要が無いかもしれませんが、電気主任技術者制度の歴史を調査しましたので簡単にご紹介します。

こういう歴史を知ることでも、電験三種をすごいと感じるかもしれません。

電気主任技術者の元となる制度が誕生

電気主任技術者の歴史は古く、なんと1896年(明治29年)に電気主任技術者の元になる制度(電気事業取締規則)が取り入れられたそうです。

当時は今のような試験で取得するものではなく、電気の知識がある人が選ばれいたそうで、誰でも就ける仕事では無かったようです。

電柱や電線らしきものが写っていますね。

出典:錦絵でたのしむ江戸の名所 (https://www.ndl.go.jp/landmarks/index.html)

当時は試験が無かったんですね。

ちなみに、現在施行されている電気事業法ですが、この当時はまだ存在していません。

しかし明治時代と言えば、あの有名な漫画「るろうに剣心」の時代ですからね。

剣心がいくら強くても高圧の電流を流してやれば〇ぬと思うので、当時の電気技師は最強だったんでしょうね。

電気事業主任技術者の試験制度が導入される

その後、1911年(明治44年)に旧電気事業法が施行され、これにより電気事業主任技術者の試験制度が始まったようです。

この当時の試験科目は現在のものと異なるようですが、試験制度の導入により学歴がない人でも電気技師になる機会が生まれたそうです。

最初は、電気事業主任技術者って名前だったんですね。

もしかしたら、明治時代の人の中にも私みたいに若い頃ニートしまくってたクズ人間が、人生一発逆転をかけて受験していたかもしれませんね。

現在の電気主任技術者の試験制度が始まる

そして、戦争などを経てだいぶ時が経過した後、1965年(昭和40年)新電気事業法が施行され、現行の電気主任技術者制度が始まりました。

ちなみに旧法の電気事業主任技術者の人たちは、新法の電気主任技術者に自動的になれたようです。

その後も電験三種は、試験科目が6科目から4科目になったり、最近では試験回数が年1から年2へ変更、CBT試験の導入など変化を続けています。

電験三種試験の概要

ここでは電験三種(第三種電気主任技術者)の試験について解説します。

試験を管轄している団体

| 団体名 | 一般財団法人電気技術者試験センター |

| URL | https://www.shiken.or.jp/index.html |

試験の最新情報や申し込みは上記のURLから出来ます。

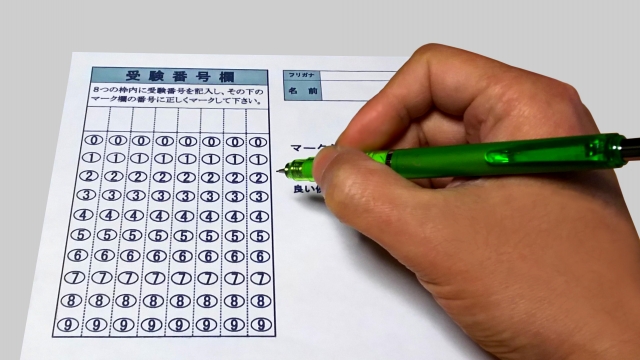

受験資格

年齢、性別、学歴、国籍問わず誰でも受験可能!

受験料と申し込み方法

受験料

| ネット申し込み | 7700円 |

| 郵送申込 | 8100円 |

以前よりだいぶ値上がりしましたが、資格の価値を考えるとまだまだ安いですね。

申し込み方法

【ネット申し込み】

公式サイトから簡単に申し込み出来ます。

支払方法は下記から選択できます。

1.銀行振込

2.クレジットカード決済

3.コンビニエンスストア(以下、「コンビニ」という)決済

4.Pay-easy(ペイジー)決済

【郵送申込】

受験票を入手して必要事項を記入し、郵便局にて受験料を納付して試験センターへ郵送で送る。

※受験票は試験センターから入手することが出来ます。

郵送申込みにするメリットが思いつきません。郵送だと手間がかかるし、ネットでさくっと申し込みを済ませて、空いた時間を勉強に使いましょう。

試験日程

年に2回実施されており、それぞれ上期、下期と区別されています。

おおよそ下記のような日程で開催されています。

※CBT方式試験については後ほど解説します。

| 上期試験 | 下期試験 | |

|---|---|---|

| 筆記方式試験 | 8月頃 | 3月頃(翌年) |

| CBT方式試験 | 7月頃 | 2月頃(翌年) |

| 受験申込期間 | 5月頃 | 11月頃 |

2023年度(令和5年)の日程(公式から転載)

新着情報は必ず公式サイトで確認しましょう!

令和5年度の日程は下記のようになっています。

試験内容

電験三種は全四科目に分かれており、それぞれの理論、電力、機械、法規となっております。

四科目全てに合格することで第三種電気主任技術者免状を取得出来ます。

| 理論 | 電力 | 機械 | 法規 | |

|---|---|---|---|---|

| 範囲 | ・電気理論 ・電子理論 ・電気計測及び電子計測 | ・発電所、変電所の設計及び運転 ・送電線路及び配電線路の設計運用 ・電気材料に関するもの | ・電気機器 ・パワーエレクトロニクス ・電動機応用 ・照明 ・電熱 ・電気化学 ・電気加工 ・自動制御メカトロニクス | 電気法規(保安に関する ものに限る。)及び電気 施設管理に関するもの |

| 問題数 | A問題 14題 B問題 3題 | A問題 14題 B問題 3題 | A問題 14題 B問題 3題 | A問題 10題 B問題 3題 |

| 試験 時間 | 90分 | 90分 | 90分 | 65分 |

合格基準点

どの科目も60点以上で合格です。

ただし難易度が高く合格者が少なりそうな回は、合格点の調整が行われ55点に引き下げられたりします。

科目合格制度

電験三種試験は科目合格制度があります。

一度合格した科目は3年間有効で、しかも現在は年2回試験が実施されているため、かなり合格しやすくなりました。

例えば令和5年上期の理論に合格した場合、理論の科目については令和5年下期(免除)、令和6年上期(免除)、令和6年下期(免除)、令和7年上期(免除)、令和7年下期(免除)、令和8年の上期から理論復活となります。

なんと、合格した科目は最大で5回も免除出来るのです。

理論が復活するまでの間に他の三科目に合格することが出来れば電験三種をゲット出来るので、年に一回の頃と比べかなり取得しやすくなりました。

各科目の難易度

各科目の難易度には個人差がありますが、一般的には理論>機械>電力>法規の順だと言われています。

この難易度順は私も同意見です。

というか理論がかなり難しいですね。

持ち物

電験三種の試験では筆記用具の他に電卓を持ち込めます。

計算問題が多いため電卓を持っていないと太刀打ちができません。

電験試験にオススメの電卓や、必須のテクニックなどを以下の記事で解説していますので、電卓に不慣れな方はチェックしておいてください。

CBT試験って?(メリットが多いかもしれません)

本項目の内容は以下の記事で詳しく解説しています。

電験三種では、令和5年度の試験から初めて導入される試験方式です。

試験期間(約三週間程度設けられています)の間に、自分の好きな会場で試験を受けることが出来ます。

試験日時と試験会場は試験を受ける3日前まで変更可能となっているそうなので、急な予定の変更にも対応出来るようです。

嫌な上司がいる現場だと、電験を受ける部下の受験を妨害するため、あえて試験日に出勤させたりなんてことも聞きましたので、今後はこういったことも無くなると思います。

CBT方式はパソコンで受験する

CBT方式は各会場に置かれているパソコンで受験します。

筆記方式と違いパソコンモニターに試験問題が表示され、回答もパソコンに入力していくことになりますので、これまでの紙を使った試験と違い最初は戸惑うかもしれません。

CBT試験は事前に体験版で練習出来るそうなので、必ず練習しておきましょう。

CBT方式は各科目を別日に受験可能

CBT方式は各科目を別々の日に受験することが出来るようです。

電験三種は初受験の場合、4科目全部受けることになるのですが、1日拘束されることになるため頭の体力の消耗が激しいです。※最後の法規を受ける頃にはヘロヘロです。

しかしCBTを選択して2科目ずつとかに分割して受ければ、頭が疲れていない状態で全ての科目を受験できます。

これは試験範囲が広い電験三種において、大きなメリットであると言えます。

それに科目ごとの試験日を大きく離して受験すれば、一夜漬けというわけではないですが試験前の3日くらいをその科目だけに集中して勉強出来るので、暗記系の分野は有利になりそうです。

4科目同時受験は、覚えておかなければいけない量が膨大過ぎて大変でした。

試験会場が遠く何度も行くのが大変とかでなければ、科目ごとに受験日を変えてみるのも作戦の1つかもしれませんね。

※試験会場は全国で200か所あるそうです。

試験会場に筆記用具は持ち込めない

通常の筆記試験と違い、自前の筆記用具は持ち込めないようです。

ボールペン(黒)とメモ用紙が会場で貸し出されるので、それを使って問題を解いていきます。

当然、回答はパソコン入力です。

得点は受験日当日にわかる

合格発表自体は筆記試験の後になりますが、得点は受験日当日にわかるようです。

電験三種は各科目60点以上取れてれば合格となりますので、すぐに得点がわかれば今後の動きを早めに決められるのでメリットと言えますね。

電験三種を持ってると何ができるの?

電気主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する監督を行うことができます。

主な業務は以下の通りです。

- 法令に基づいて、所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物に係る保安に関係ある場合に参画すること。

- 所管官庁が法令に基づいて行う検査・審査についての立会い。

- 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の業務を総括するものとする。

- 主任技術者は法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の業務を誠実に行う。

- 法定自主検査(使用前自主検査、溶接自主検査、定期自主検査)において、検査の指導・監督を行う。

- 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行う。

- 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について年一回以上実地指導訓練を行う。

- 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、意見を求められた場合に答えること。

- 電気工作物に関する工事の実施に対する監督業務。

- 電気工作物に関する工事が完成した場合について、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ない事を確認する。

- 工事の実施に当たっては、その保安を確保するため別に定める作業心得によって行われなければならない。

- 法令に基づく法定自主検査に関しての監督業務。

- 法令に基づく使用前自主検査に関しての監督業務。

- 電気工作物の保安を確保するための巡視、点検及び測定は別表に定める巡視点検測定。

- 電気工作物の保守業務の指導監督を行う。

- 非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指導監督を行う。

参照元:Wikipedia

電気工作物の巡視点検(電気主任技術者のメイン業務)

電気主任技術者に選任された場合、一番ボリュームがある業務はこの巡視点検です。

巡視点検は1~2カ月に1度実施され、各需要家(高圧電気設備を設置しているビルや病院など)の電気設備を電気主任技術者が直接点検します。

何を点検している?

下図のキュービクルという箱のようなものが、高圧電気設備を使用している需要家の敷地または建物内に設置しあります。

キュービクルの名前の由来は、キュービック(立方体、箱)かららしいですよ。

キュービクルの中には、電気を電圧を変えるためのトランス(変圧器)や、交流の力率を改善する進相コンデンサ、電圧を測定する電圧計など、電気に関連する設備が大量に収まっています。

これらの設備に異常がないか、各種メーターの数値や機器の温度などを確認し記録を取ることが電気主任技術者の巡視点検です。

もし機器に異常が発見された場合は、需要家に報告、緊急性があれば設備を停電させて機器の交換を行います。

電験三種を活かせる仕事(ビルメン以外にもあります)

電験三種を活かした仕事を集めてみました。

★電気主任技術者として選任された場合のデメリットや仕事のやりがいについては以下の記事で紹介しています。

①ビル、工場、病院などの電気主任技術者として選任される

各需要家の施設に常駐して電気主任技術者として働く。

ビルメンのように各施設に派遣されて選任される場合と、直接需要家に雇用されて選任される場合の2パターンがあります。

年収は250万円~600万円くらいで、平均的には400万円程度です。

年収に幅があるのは、雇用される会社によって待遇が全然違うためです。

②電気保安法人で働く

〇〇電気保安協会のような電気保安法人に所属し、外部委託の電気主任技術者として働く。

この場合、該当の施設に常駐しないで電気主任技術者として選任されることができ、1~2か月に1回各需要家の施設を訪問し電気設備の点検を行います。

一人の電気主任技術者が請け持つ需要家の件数は30~40件程度です。

30~40件を1~2か月に1回点検なら楽そうに見えますが、他にも年次停電作業や緊急対応などやる事が多いため、決して楽な仕事ではありません。

ただし外部委託の電気主任技術者になるためには、実務経験が3~5年必要になるため、電験三種を取得したてで電気保安法人に入社した場合、すぐには電気主任技術者に選任されず、まずは見習いとして修業をすることになります。

年収は400万円~750万円と幅があり、平均的には500万円程度です。

★転職エージェントには電気保安人でこんな求人がありました。(建設・設備求人データベースにて2023年5月確認)

他にも色々と電気保安の求人はあるようです。

③電気管理技術者として独立

電気管理技術者協会などの会員になり、個人事業主として働きます。

基本的な動きは電気保安法人と同じで、外部委託の電気主任技術者になりますので施設に常駐はしません。

保安法人に入社する場合と違うところは、個人事業主なのでお客さん(需要家)との契約は自分が行うところです。

そのため営業力が必要ですが、会社に所属していないためお客さんから頂ける報酬は全て自分のものになります。

稼いでいる電気管理技術者は年収1000万円を超えているそうです。

電気管理技術者になるには、電気保安法人で外部委託の電気主任技術者になる場合と同様に実務経験が3~5年必要です。

年収1000万円は夢がありますよね

電験二種、電験一種との違い

第三種電気主任技術者というくらいなので、当然上位の二種と一種が存在します。

それぞれ扱える電圧に違いがあるため、一番下の第三種で扱える範囲くらいは覚えておくと良いと思います。

具体的には以下のように分類されています。

| 第一種電気主任技術者 | すべての電気工作物 |

| 第二種電気主任技術者 | 170,000V未満の電気工作物 |

| 第三種電気主任技術者 | 50,000V未満の電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く) |

ちなみに供給電圧が20,000V以上で、かつ契約が2,000kW以上の特別高圧受電でも、第三種の範囲内(50,000V未満)ならば、電験三種で選任されることが可能です。

日本にあるビルのほとんどが電験三種で保安監督出来る規模のビルなので、ビルメンとして働くだけなら電験三種で十分と言えます。

また、電気保安法人や電気管理技術者として働く場合も基本的に電験三種でOKです。

電験三種の難易度「すごい難しいというわけではないけど・・」

電験三種は難しい資格です。

果たして難易度はどのくらいなのでしょうか?

資格偏差値は?

2chの資格偏差値スレで調べたところ、電験三種の偏差値は55でした。

同順位付近の付近の資格だけピックアップしてきましたので参考にしてみてください。

| 偏差値 | 資格 |

|---|---|

| 56 | 測量士(受験取得) マンション管理士 1級FP技能士(学科+金財面接実技) |

| 55 | 電験3種(受験取得 認定除外) 応用情報 英検準1級 TOEIC800 電気通信主任技術者 エネルギー管理士 薬剤師 |

| 54 | 技術士補 2級建築士 通関士 年金アド2級 その他市役所上級 火薬類製造保安責任者甲種 |

平均年収は全然違いますが薬剤師と同レベルになってますね笑

独学でも取れる?

結論から言えば独学でも余裕で受かります。

私の知る限りで電験三種に試験合格された方は、皆さん独学で取られています。

もしかしたら人によっては通信講座くらいは受けてるのかもしれませんが、予備校に通ったとかは聞いたことがありませんね。

そもそも資格試験ってお金をかければ取れるというものではなく、自分自身の勉強をする気持ちが一番大切だと思います。

予備校に通っていても、自宅で復習をしっかりしなければ知識が定着しないため、試験に受かることは不可能です。

これは通信講座でも同じで、教材で送られてくるビデオを眺めているだけでは絶対に受かりません。

予備校や通信講座を選択することを止めるわけではありませんが、もし利用する場合でも自宅での学習は疎かにしないようにしてくださいね!

★電験三種にオススメのテキストと過去問集【とくに過去問集はオススメがあります!】

★電験三種合格体験記↓

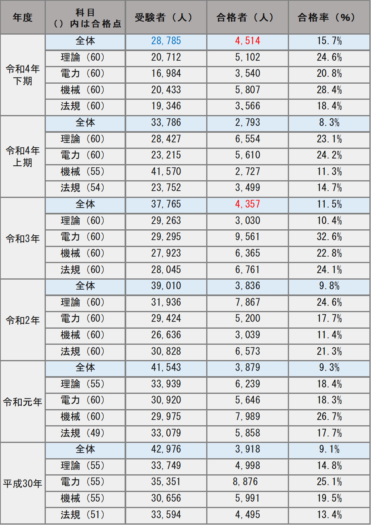

合格率

直近の電験三種合格者の推移です。

全体合格率はおおよそ10%前後を推移しています。

10人に1人しか受からない試験なので、やはり難しい試験ってことですよね。

★最新の合格率・合格点などは以下の記事で紹介しています↓

これだけ合格率が低いのですから、電験三種を持っているってことはすごいってことですよね!

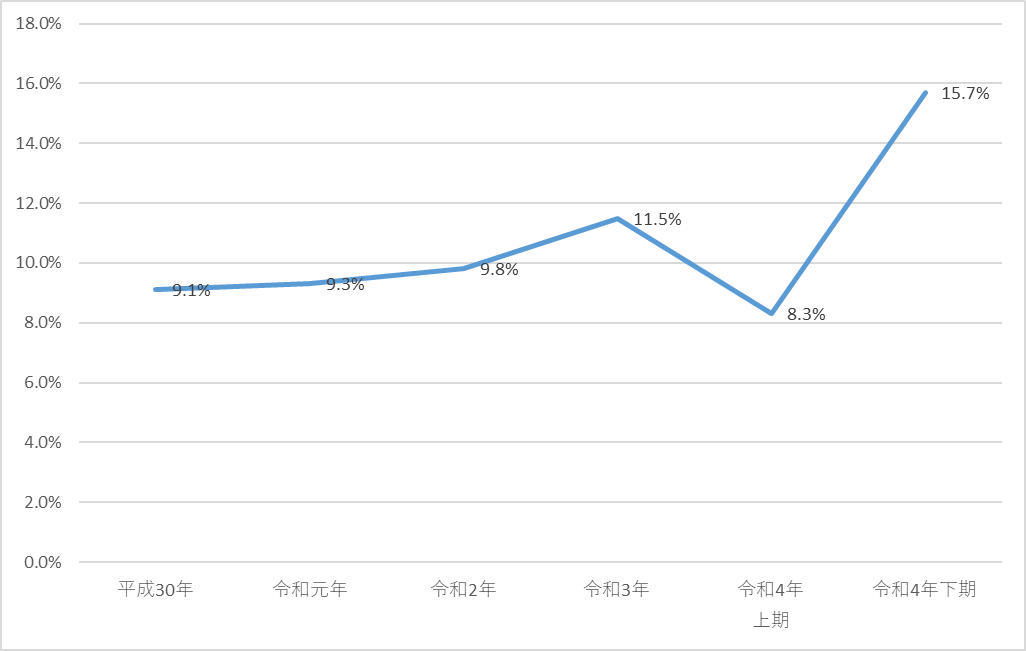

合格率をグラフ化

こちらは全体の合格率をグラフ化したものです。

令和4年下期で大きく上昇しています。

まだ確定ではありませんが、電験三種の試験自体が易化傾向にある可能性があります。

だからといって令和5年度の試験を受ける方は油断してはいけませんけどね。

【追記】令和5年度より電験三種は簡単になった!

電験三種は令和4年度から年2回試験となり、令和5年後からCBT試験が導入されました。

それに伴い、過去に出題された問題と全く同じものが出題されるようになり、大幅に難易度が低下しています。

具体的には20年分程度の過去問の答えを丸暗記するだけで、計算が理解出来なくても合格可能となっています。

詳しくは以下の記事で解説しています。文系で電験三種を諦めている方は是非見てください!

電験三種とビルメンの関係

最後に電験三種とビルメンについて解説します。

我々ビルメンが勤務することになるビルは高圧(6600ボルト)で電気を一括受電しているため、一般家庭と同じコンセント(100ボルト)の電圧まで下げて各テナントの中に電気を送る必要があります。

※下図は超簡単に電気の流れを書いたものです。建物内に高圧電気設備を設置しているビルの場合、キュービクルが無く、トランスがむき出しの場合もあります。

パソコン、テレビ、冷蔵庫など全ての家庭用電化製品は100ボルトで使えるように作られていますからね!(※一部単相200ボルトや三相200ボルトの機器なども存在します)

電圧を下げるために必要な設備がトランス(変圧器)とよばれるもので、このトランスを中心に各電気設備が接続されているわけです。

高圧電気設備の点検は電気主任技術者の仕事ではあるのですが、平社員のビルメンもキュービクルの中を覗いたりと日々の点検をしており、異常があれば電気主任技術者に報告して対応をするため、全く無関係ではありません。

ビルメンの仕事はビルに設置されているあらゆる設備の維持管理ですので、その中には当然電気設備も入ってくるわけです。

また電験三種に合格すれば、自分自身が電気主任技術者に専任される可能性もあります。

そうなると仕事の責任は重くなりますが、年収は上がりますし仕事の遣り甲斐も生まれてきます。

仮に選任されなくても、資格手当が支給されたり昇格のきっかけになったりと、平社員のビルメンにとってもメリットが多い資格であります。

私も電気主任技術者を取ったばかりの頃は、選任されることに憧れていました!

【重要】

電気主任技術者(ビルメン含む)を活かして転職活動をするなら転職エージェントの利用が絶対おススメです!

一般の求人サイトには出てこない非公開求人を紹介してもらえますし、職務経歴書の添削サービスにより書類選考通過率が格段に上がります。

さらに内定後は年収アップの交渉まで代わりにしてくれます。

以下の転職エージェントは、私も使ったことがあるオススメのエージェントです。

まとめ(電験三種はすごい資格!取ればメリットがたくさん!)

さて、今回は電験三種の紹介でした。

電験三種は取得するだけでも、ビルメンならメリットはたくさんありますが、他にも電気保安法人に転職したり個人事業主になることも出来るため、様々な可能性があるすごい資格であると言えます。

それも全ては電気主任技術者が業務独占資格であり、電気事業法という法律で守られている職であることが根拠であると言えます。

この記事を見て興味を持った方は是非電験三種の勉強をしてみてください!

以下の記事は私が電験三種取った時の合格体験記です。

他のビルメン資格情報もチェック!

ビルメン関連の資格は他にもたくさんあります。

主要資格に関してはそれぞれ特集記事を書いてますので、取得方法や勉強方法が気になる方は以下のリンクからご覧ください!

- 消防設備点検資格者とは?消防設備士と何が違うの?取得方法やメリットを解説します!

- 認定電気工事従事者はビルメンにいらない?メリットは?【電工二種からのステップアップ】

- 自衛消防技術試験を解説!合格率や難易度は?ビルメンに必要なの?

- ビルメン資格一覧!4点セットから三種の神器まで徹底解説!【2024年最新】

- 冷凍機械責任者はビルメンに必要ない?取得方法からメリットまで徹底解説します!

- ビル設備管理技能士を解説!ビルメンに必要な資格なの?【全国ビルメンテナンス協会】

- 電験三種はすごい資格!現役ビルメンが解説します!【ビルメン3種の神器】

- ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)を徹底解説!難易度は難しいの??

- ビルメンに消防設備士はいらない?資格の必要性と勉強法などを紹介!【ビルメン5点セット】

- 講習で取得可能なビルメン資格10選!実は資格手当が貰える?【国家資格】

- ボイラー技士はビルメンにいらない?取得方法からメリットまで徹底解説します!

- ビルメンに第二種電気工事士が必要な理由は3つ!電工2種を徹底解説します!

- ビルメンに第一種電気工事士は必要なの?法律的な観点から解説します!

- 危険物取扱者乙種4類はビルメンに必要なの?未経験者のために徹底解説します!【ビルメン4点セット】

- 第一種電気工事士を電験三種で認定取得する方法を教えます!【試験無しで電工一種をゲット】