2月6日より令和6度年下期の電験三種CBT試験が開始されました。

既に受験された方の声がX(旧Twitter)等で確認出来ましたので、これから受験予定の方のために過去問の出題状況を紹介します。

また、令和7年度以降の電験三種の難易度について私の予想も話したいと思います!

- これから電験三種を受験する予定

- 電験三種の効率的な勉強方法を知りたい

- 数学が苦手だけど電験三種がほしい

【再確認】電験三種は過去問の使い回しが増えている

既にご存知の方も多いと思いますが、知らない方もいるようなので念のためご説明しておきます。

電験三種は令和4年下期の試験頃より、過去問と全く同じ問題が出題されるようになりました。

もちろん新しく作成された問題も一部混じっているのですが、それでも6~7割以上は過去に出題された問題になっており、難易度は著しく低下しました。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ計算問題も例外ではなく、過去問を丸暗記するだけで合格出来るようになったので、これまで計算が苦手だからと電検三種を諦めていた多くの方が合格するようになりました!

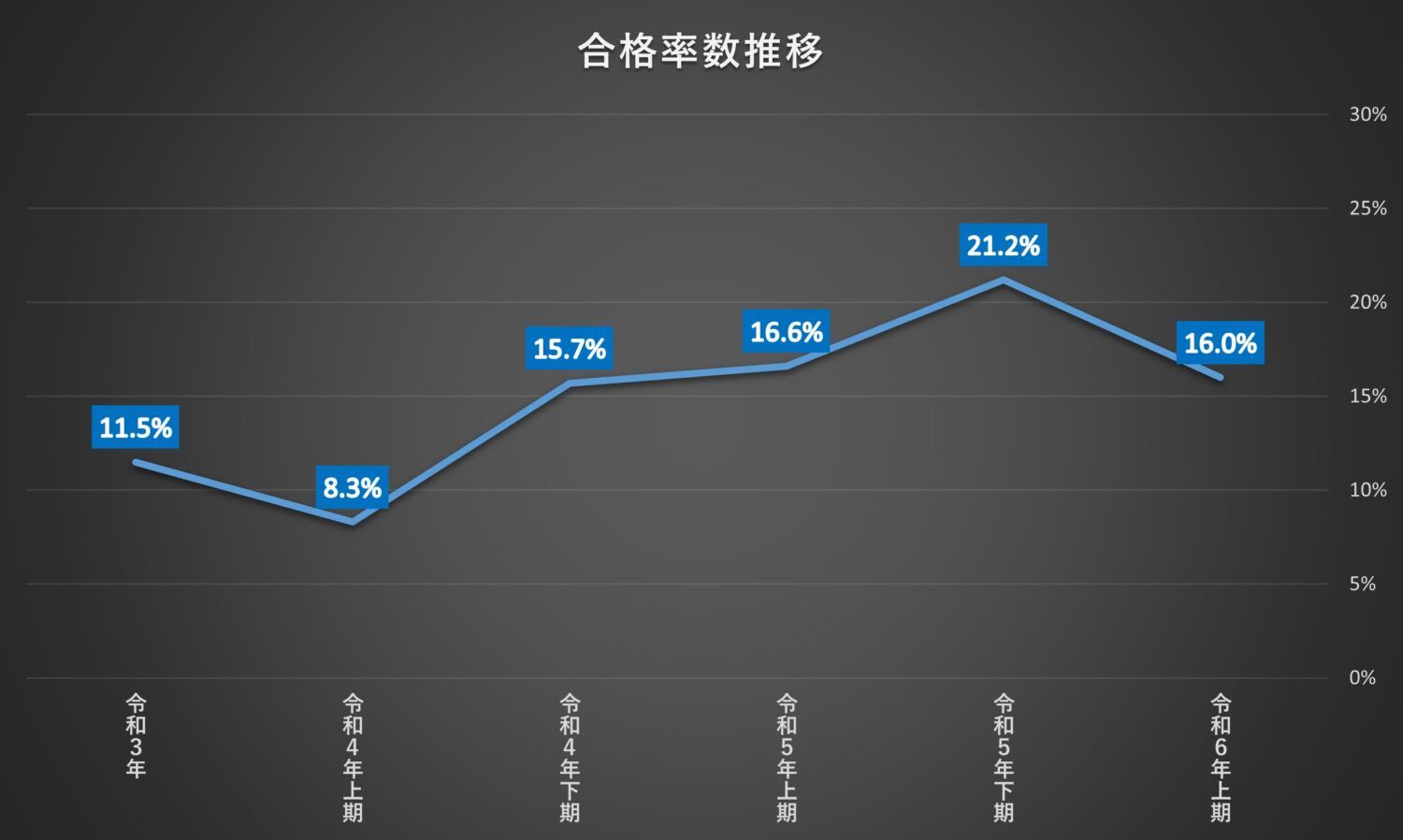

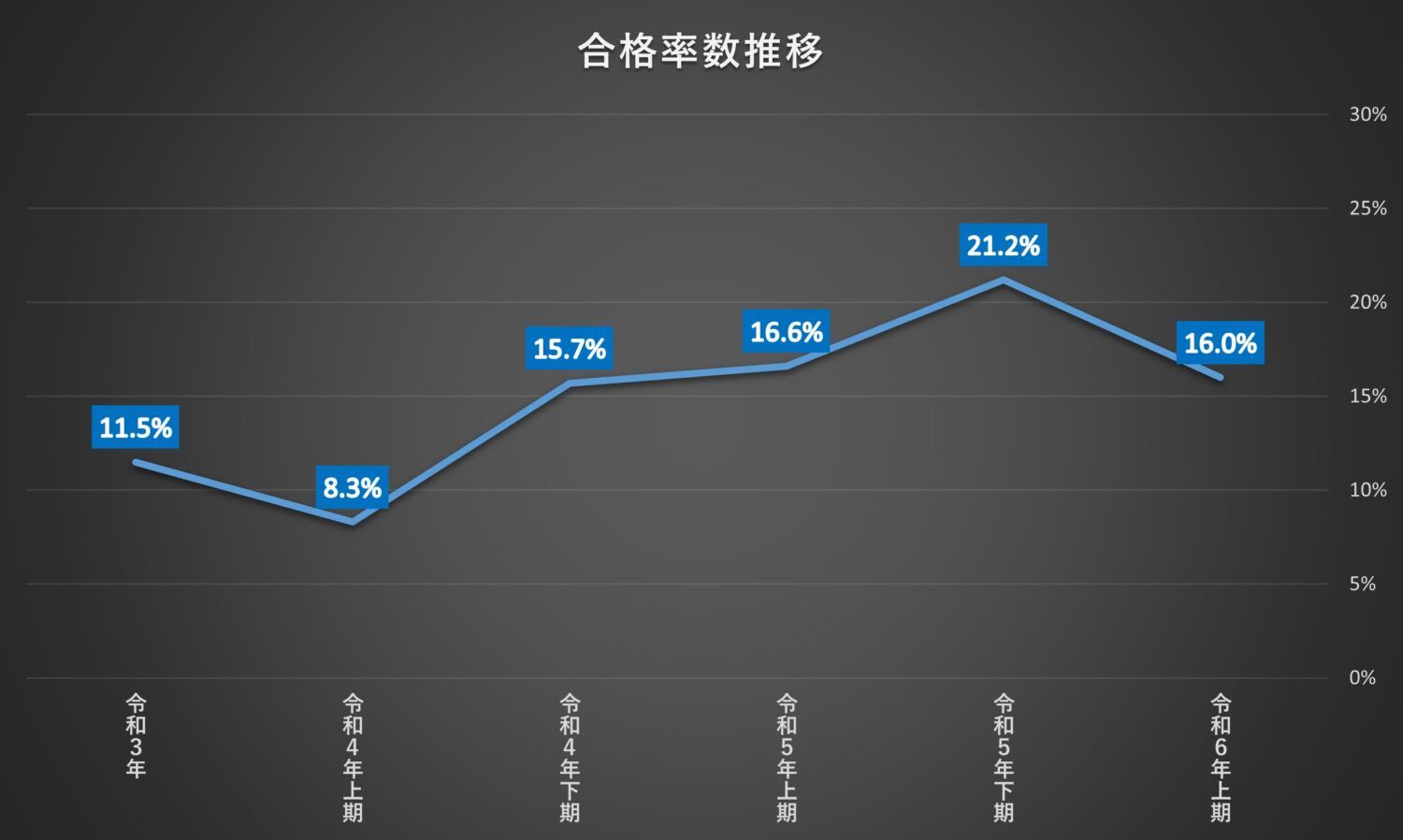

近年の合格率

近年の電験三種の合格率の推移も紹介しておきます。

過去問が使い回される前の令和4上期試験では合格率が8.3%でしたが、令和4年下期試験では15.7%と約2倍になっており、その後も上昇を続けています。

なお、令和6年上期試験では選択肢の順番をシャッフルしたり、類似問題を取り入れるなど過去問丸暗記の対策が見られました。

選択肢の順番をシャッフルされただけであれば影響は少ないと思われますが、類似問題に関しては過去問を丸暗記しただけだと正解することは難しいですよね。

そのため、令和6年の上期試験では合格率が少し低下しましたが、それでも半分以上は過去問と全く同じ問題だったので、以前と比べれば未だに高い合格率を維持しています。

電験三種は各科目共通で60点を取れば合格です。

試験問題の半分以上が過去問と同じならば、過去問をやり込んだ人は合格するのは当然ですよね。

CBT受験者のコメント紹介【令和6年下期も過去問丸暗記は通用する?】

さて、前回の令和6年上期試験では、選択肢の順番をシャッフルしたり過去問の類似問題が出題されるなど過去問丸暗記対策が導入されましたが、下期試験ではどうなったのでしょうか。

もし過去問丸暗記対策がさらに強化されていれば、おそらく合格率が低下する可能性が高いです。

下期試験のCBT試験を終了された方のコメントを紹介します。

上記は、Xと私のYouTubeチャンネルを視聴している方からのメッセージです。

これらのコメントを見る限り、下期試験も過去問丸暗記で通用することがわかりました。

令和6年度の筆記方式も過去問使い回しの可能性大

CBT方式は過去問から出題されているため、3月23日に行われる筆記方式の試験も、これまでどおり過去問から出題されることが予想されます。

そのため、試験日まで過去問中心の勉強をすることをオススメします。

過去問を解いててどうしても理解できない問題については、問題と答えを丸暗記すればOKです。

試験に受かりさえすれば、どんな手段であろうと電気主任技術者になれます。

面倒くさがらずに暗記を頑張りましょう!

令和7年度電験三種の難易度予想【過去問使い回しは続くのか】

令和6年度の電験三種は過去問を丸暗記する方法で合格出来ることがわかりました。

では、令和7年度以降の試験はどうなるのでしょうか。

私の予想では、今後も過去問丸暗記で合格可能な状態が続くと思っています。

令和7年度以降の電験三種も過去問の使い回しは続く(はず)

その理由は以下の2つです。

電験三種が難化しない理由①CBT方式の存在

電験三種が難化しない一番大きな理由はCBT方式試験の存在です。

CBT方式とは、決められた期間内であれば任意の日時を選んで受験出来るシステムのことで、電験三種も令和5年度の試験から導入されました。

なお、CBT方式では受験者ごとにランダムで問題が出題されるため、大量に問題を用意しなくてはいけません。

しかし、電験三種の問題はそこそこ難しく大量に作成することは困難です。

そのため、過去問の使い回しをせざるを得ないということになります。

ちなみに、AIに問題を作らせることも出来るのではと考えましたが、現時点のAIの能力では本当に問題として成立しているか人の目で確認しないといけませんので現実的ではありません。

また、筆記方式とCBT方式で難易度に差をつけるわけにもいきませんので、筆記方式の試験に関しても過去問を使い回してくることは間違いないはずです。

★CBT試験については以下の記事で解説していますので、仕組みをわかっていない方は是非読んでください!

電験三種が難化しない理由②電気主任技術者の不足

そもそも、電験三種の試験が年に2回実施されるようになったのも、CBT試験が導入され受験しやすくなったのも、不足している電気主任技術者有を増やすことが目的でした。(正確には電気管理技術者ですが)

そのため昔のように試験を難化させると有資格者が増えず、日本の電気設備の安全な管理が出来なくなってしまいます。

つまり、電気主任技術者の担い手が十分に確保されるまでは、難化させる理由が無いという事になります。

ただ資格を持っているだけでは意味が無く、実務経験を有している必要があるので、担い手が十分に確保されると判断されるまでにはかなりの年数が必要になると思いますね。

そもそも電気主任技術者の待遇を改善しないと担い手が増えないという話も・・・。

令和7年度の電験三種の試験日程

令和7年度の電験三種の試験日程を掲載しておきます。

令和7年度も上期、下期と2回実施されますので1年で全科目合格を狙ってみてください!

| 受験申し込み期間 | 試験日 | |

| 上期 | 5月19日~6月5日 | 【筆記試験】7月17日~8月10日 【CBT試験】8月31日 |

| 下期 | 11月10日~11月27日 | 【筆記試験】令和8年3月22日 【CBT試験】令和8年2月5日~3月1日 |

令和7年度以降の電験三種勉強方法【過去問丸暗記】

電験三種は令和7年度以降も過去問使い回しが続くことが予想されますので、これらを踏まえたうえで効率的な勉強方法を紹介します。

なお、ここで紹介する勉強方法は過去問丸暗記を前提としています。

数学や物理の勉強に抵抗が無く、丸暗記に頼らない勉強方法を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。(私が平成27年の試験で一発合格したときの勉強方法です)

必要な教材

近年の電験三種の試験は20年以内の過去問からの出題が多く、丸暗記で挑んでいる方のほとんどは過去問20年分の勉強をしています。

丸暗記で合格を狙うなら、10年分の過去問では足りないので注意!

そのため、20年分の過去問が掲載されている書籍を購入してください。

2025年時点で20年分の過去問が掲載されている書籍は、電気書院が販売している以下の過去問になります。

この書籍は科目別の過去問集なので4冊購入する必要がありますが、1冊4000円弱なのでそこまでの出費ではないはずです。

勉強方法はシンプルで、ひたすら問題と答えを暗記するだけでOKです。

ただし、本試験では過去問の類題も出題される可能性があるため、文章問題だけは解説も読みこんで理解することをオススメします。

過去問丸暗記で受験する場合に最低限必要な教材はこれだけです!

あとは、文章問題対策に別途テキストを購入するなど自分で判断してください。私のおすすめテキストはTACの「みんながほしかったシリーズ」です。※丸暗記で受験する場合、テキストは必須ではないです

ちなみに、割合は少ないですが20年以上前の過去問から出題もされますので、お金に余裕のある方は以下の古い過去問も一緒に購入してみてはいかがでしょうか。

優先順位が高いのは20年分の過去問なので、さらに古い過去問に関してはお金と時間に余裕のある方だけですかね。

一発合格や複数科目合格ならCBT方式を使うこと

2科目以上の合格を狙っている方は、CBT方式で受験することをオススメします。

筆記方式は試験日が決まっているため、複数の科目を同日に受験しなくてはいけませんが、CBT方式では決められた期間(約1か月程度)内であれば、それぞれの科目を別日に受験することが出来ます。

同じ日に4科目受験すると体力的にも精神的にもきつく、後半になると頭の回転も悪くなってきます。

しかし、CBT方式を利用してそれぞれの科目を別日に受験すれば、疲労を感じることなく1つの科目に全力を出すことが可能です。

また、それぞれの科目の受験日を1週間程度離しておけば、一夜漬けならぬ一週間漬けで直前期に1つの科目の知識を詰め込むことも可能です。

CBT方式はメリットしかないので、パソコンに入力する回答方法に抵抗が無ければ是非利用してください。

以下の画像は、令和5年上期の電験三種試験の日程で、直前期の勉強スケジュールの例です。

こちらを参考に自分なりのスケジュールで受験日を決めてみてください。

過去問から出題されるので高額な通信講座は不要

さて、これまでの説明で電験三種がどれだけ取得しやすくなったかわかって頂けたでしょうか。

過去問の丸暗記だけで合格可能なのですから、高額な通信講座などは買わないように注意してくださいね!

某通信講座では過去問10年分しか勉強しないとも聞いています。

本試験では過去問と同じ問題が出題されるとわかっているのに、なぜ10年分の過去問しか扱わないのか不思議でなりません。

「合格させる気が無いのでは?」とさえ思ってしまいますね。

まとめ

この記事では、直近の第三種電気主任技術者試験の過去問出題状況について紹介しました。

令和4年度から始まった電験三種の易化ですが今後も継続しそうですね。

とはいえ、過去問の使い回しがいつ終了するか誰にも予想出来ませんので、仕事で電験が必要な方は今のうちに取得するようにしてください!

大事なのは過去問20年分の丸暗記とCBT方式で受験することです!

他のビルメン資格情報もチェック!

ビルメン関連の資格は他にもたくさんあります。

主要資格に関してはそれぞれ特集記事を書いてますので、取得方法や勉強方法が気になる方は以下のリンクからご覧ください!

- 消防設備点検資格者とは?消防設備士と何が違うの?取得方法やメリットを解説します!

- 認定電気工事従事者はビルメンにいらない?メリットは?【電工二種からのステップアップ】

- 自衛消防技術試験を解説!合格率や難易度は?ビルメンに必要なの?

- 冷凍機械責任者はビルメンに必要ない?取得方法からメリットまで徹底解説します!

- ビル設備管理技能士を解説!ビルメンに必要な資格なの?【全国ビルメンテナンス協会】

- ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)を徹底解説!難易度は難しいの?

- 電験三種はすごい資格!現役ビルメンが解説します!【ビルメン3種の神器】

- ビルメンに消防設備士はいらない?資格の必要性と勉強法などを紹介!【ビルメン5点セット】

- 講習で取得可能なビルメン資格10選!実は資格手当が貰える?【国家資格】

- ボイラー技士はビルメンにいらない?取得方法からメリットまで徹底解説します!

- ビルメンに第一種電気工事士は必要なの?法律的な観点から解説します!

- 第一種電気工事士を電験三種で認定取得する方法を教えます!【試験無しで電工一種をゲット】

- 危険物取扱者乙種4類はビルメンに必要なの?未経験者のために徹底解説します!【ビルメン4点セット】

- ビルメンに第二種電気工事士が必要な理由は3つ!電工2種を徹底解説します!

コメント