ビルメン(設備管理)の仕事では様々な資格が必要になります。

それぞれの資格は、ビルに設置しされている設備の運転・管理・点検をするために法律によって資格保有者を配置することを義務付けられていますので、業務で使う資格を取得することはビルメンにとって重要なことです。

しかし、1人で全ての資格を取得する必要は無く、同じ現場で勤務している他のビルメンが資格を持っていれば問題ありません。

そのため、これから未経験で入社する新人ビルメンの方は、実務経験を積みながらゆっくりと資格を増やしていけばOKです!

ですが、ビルメンの仕事を本気で続けるつもりなら、「それぞれの資格が何のために存在するのか」くらいは早い段階で理解しておくと良いですね。

- ビルメンに関係する資格を知りたい

- 資格を取得する優先順位を知りたい

- ビルメンが資格を取る理由を知りたい

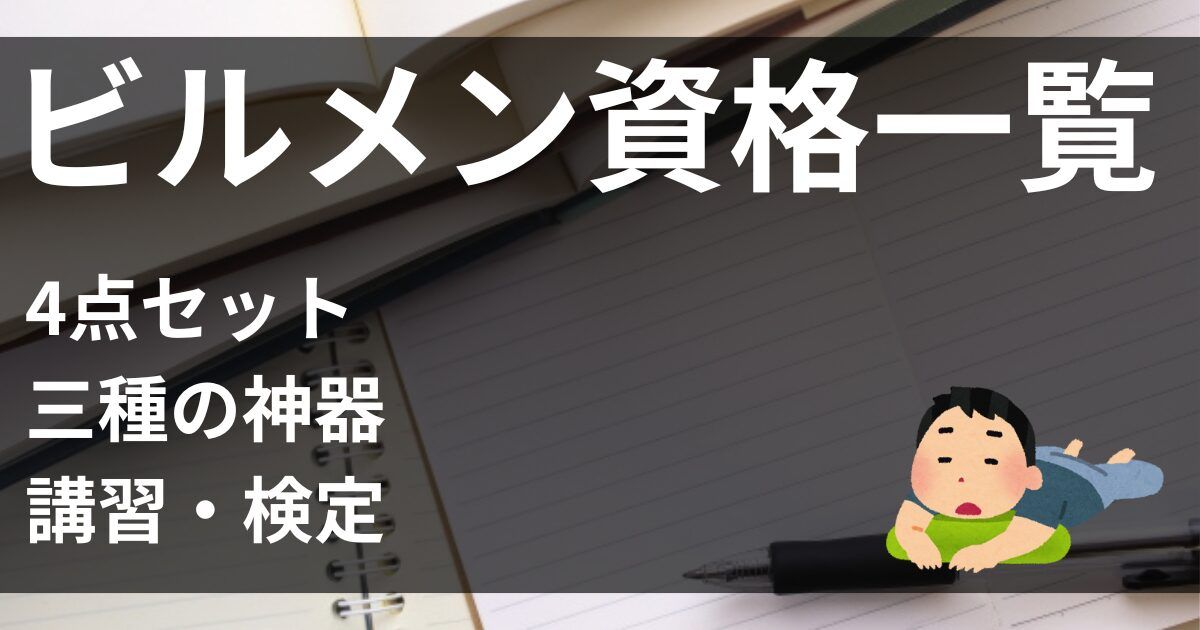

ビルメン(設備管理)に必要な資格一覧

ビルメンの業務に必要とされる資格には以下のようなものがあります。

全て取得しないとビルメンとして働くことができないわけではないので、必要に応じて取得していくことをオススメします。

ヘタ・レイ

ヘタ・レイ難易度をS~Eで評価したので参考にしてください。

資格名をクリックすると詳しい情報を確認できます。

| ビルメン4点セット | |||||||

| 名称 | 難易度 | 出来ること | |||||

| 危険物取扱者乙種4類 | E | 引火性液体(ガソリン・軽油など)の取扱い | |||||

| 第二種電気工事士 | D | 戸建て住宅など600V以下の電気工作物の電気工事 | |||||

| 第三種冷凍機械責任者 | C | 冷凍能力が100t未満の製造施設における冷凍機の保安業務 | |||||

| 二級ボイラー技士 | D | 伝熱面積の合計が25m2未満のボイラー取扱作業主任者になれる | |||||

| ビルメン上位資格 | |||||||

| 名称 | 難易度 | 出来ること | |||||

| 第一種電気工事士 | C | 自家用電気工作物(最大電力500kw未満)の電気工事 | |||||

| 一級ボイラー技 | C | 伝熱面積の合計が500m2未満のボイラー取扱作業主任者になれる | |||||

| 特級ボイラー技 | B | 全ての規模のボイラー取扱作業主任者となれる | |||||

| 第二種冷凍機械責任者 | C | 冷凍能力が300t未満の製造施設における製造にかかわる保安業務 | |||||

| 第一種冷凍機械責任者 | B | 全ての製造施設における製造にかかわる保安業務 | |||||

上記以外にも、施工管理や不動産の資格などもビルメン業界では役立つ場合があります。

記事の後半では、これらの資格についても触れていますので是非最後まで読んでいってください。

ビルメン4点セット【ビル管理の基礎知識向上】

それでは、ビルメンに必要な資格を詳しく解説していきます。

まずは優先的に取得したいビルメン4点セットからです。

- 危険物取扱者乙種4類

- 第二種電気工事士

- 第三種冷凍機械責任者

- 二級ボイラー技士

ビルメン4点セットは、ビルメン業界で働くための入門資格となっており、資格の勉強をすることでビル設備管理の知識も増やすことができます。

また、ビルメン未経験者が4点セットを取得しておくと面接の結果にも大きな影響を与えます。

ビルメン4点セットの中の一部の資格は「実務ではほとんど使わないから不要」などと言われることもありますが、個人的には「ビル管理を仕事にする」と決めたのなら絶対に取るべきです。

それぞれの資格について詳しく見ていきましょう。

ビルメン業界で一生やっていくつもりなら、4点セットは早めに揃えておきましょう!

危険物取扱者乙種4類

この資格は、ガソリン・重油・軽油などの火災の危険性が高い物質を取り扱うために必要な資格です。

正式名称は「危険物取扱者乙種4類」ですが、名前が長いため乙4(おつよん)と略されて呼ばれいています。

そもそも危険物取扱者は乙種だけで6種類あり、危険物の性質に応じて種類が分けられています。

※甲種、丙種という分類もありますが、ここでは割愛させて頂きます。

その中でも乙種4類は引火性液体というカテゴリで、先ほど挙げたようにガソリン、重油、軽油などの液体の物質が該当します。

乙種4類は危険物取扱者の中でも需要が高く、ガソリンスタンドや液体の危険物を運搬するトラック運転手として働く際にも必要になる場合があるため人気資格となっています。

また、ビルメン資格の中では難易度が低く頻繁に試験も実施されているため、資格試験の入門用にオススメです!

ビルメンはガソリンスタンドでもトラック運転手でもないのに、なんで危険物取扱者が必要なんですか?

ほとんどのビルには停電や災害時に備え非常用発電機が設置されています。

この発電機を動かすための燃料として、重油や軽油が必要となるため危険物取扱者が必要になります。

下の写真はヤンマー製の発電機の写真です。(引用元 ヤンマー)

そうなんだね。

でも国家試験だし難しいんでしょ?

乙4の合格率は30~40%程度です。10人受けると3人から4人が合格する試験ということです。

合格率が低いため難しそうに感じますが、この試験は会社や学校の指示で無理やり受けさせられる人も一定数います。

そういった勉強をほとんどしてない人達が合格率を下げている傾向にあります。

それなら安心だ。

勉強はどのくらいすればいいですか?

一般的に50時間前後と言われていますね。

毎日1,2時間の勉強を1か月続けることが出来れば受かりますよ!

【関連記事】危険物取扱者乙種4類の勉強方法を大公開!

| 危険物取扱者乙種4類まとめ | ||

| 試験日 | 月に1、2回(地域によって変動あり) | |

| 受験資格 | 無し(誰でも受験可能) | |

| 受験料 | 4,600円⇒令和6年5月より5,300円に値上げ | |

| 勉強時間 | 50時間程度 | |

| 合格率 | 30~40% 【関連記事】危険物取扱者乙種4類の合格率と受験者数推移から難易度を分析! | |

| 資格手当相場 | 1,000円 | |

| 出来ること | 4類危険物(引火性液体)の取扱いが出来る | |

| 取得優先順位 | ★★★★★ | |

| 難易度 | ★☆☆☆☆ | |

| 試験管轄団体 | 一般財団法人消防試験研究センター | |

| コメント | 発電機はほとんどのビルに設置してあるため、是非取得してほしい資格です。 | |

★以下の記事では危険物取扱者乙種4類について詳しくまとめています

第二種電気工事士

この資格は電気工事をするために必要な資格です。

電気は取扱いを誤ると大きな事故につながるため、電気工事士法により資格保有者しか工事が出来ないよう制限を設けています。

※正式名称は「第二種電気工事士」ですが、電工二種(でんこうにしゅ)と略されて呼ばれることが多いです。

ビルメンも電気工事するの?

感電怖いな。

全く電気工事をしない現場もありますが、ビルメンは基本的に電気工事をすると認識しておいたほうが良いです。

ただしブレーカーや照明器具の交換など簡易的なものが多く難易度の高い工事はありません。

ちなみに第二種電気工事士を持っていないと応募が出来ないビルメン求人もあるため、転職しやすくするためにも優先的に取得したい資格です。

私は第二種電気工事士を取得してからビルメンの就活を始めましたが、資格を所持していることで努力が認められ面接官から褒められたことが何度かありました。(勿論内定も貰えました)

ちなみに以前は年1回しか受験チャンスがありませんでしたが、現在は試験が年2回に増えているためかなり取得しやすくなっています。

電気の試験ということで難しそうに感じる方が多いようですが、電工二種は電気系の資格の中でも簡単な部類に入る資格です。

毎年同じような問題が繰り返し出題されているので、過去問を何度も解いて練習をすれば簡単に合格出来ます。ただし、筆記試験合格後に工具を使って工作をする実技試験というものがあります。実技試験も練習をすれば受かるのですが、不器用な人は苦戦するかもしれません。それでも、筆記試験、実技試験ともにそれぞれ合格率が50%くらいですのでビルメン資格の中では簡単な試験であると言えます!

勉強時間はどのくらいが目安ですか?

筆記試験、実技試験ともにそれぞれ50時間程度(計100時間)が理想です。

| 第二種電気工事士まとめ | ||

| 試験日 | 【年2回実施】 前期試験:筆記5月、実技7月 後期試験:筆記10月、実技12月 | |

| 受験資格 | 無し(誰でも受験可能) | |

| 受験料 | 9,300円 | |

| 勉強時間 | 100時間(筆記、実技合わせて) | |

| 合格率 | 筆記試験:50% 実技試験:50% 【関連記事】第二種電気工事士の合格率や受験者数を年度別に紹介! | |

| 資格手当相場 | 2,000円 | |

| 出来ること | 一般用電気工作物の電気工事 | |

| 取得優先順位 | ★★★★★ | |

| 難易度 | ★★☆☆☆ | |

| 試験管轄団体 | 一般財団法人電気技術者試験センター | |

| コメント | ビルメン必須資格ですが、ビルの中の電気工事は法律的に資格不要です。 理由はコチラの記事にあります。 | |

【関連記事】第二種電気工事士の筆記試験にオススメの教材を紹介

【関連記事】第二種電気工事士の技能試験対策にオススメの教材を紹介

★以下の記事では第二種電気工事士について徹底解説しています。

第三種冷凍機械責任者

冷凍機を安全に利用するために設けられた資格です。

正式名称は「第三種冷凍機械責任者」ですが、業界では3冷(さんれい)と略されて呼ばれることが多いです。

冷凍機は化学物質を扱うため、適切な管理をしないと危険な設備です。

そこで知識を備えた資格保有者に、冷凍機を適正に管理させて事故やトラブルの発生を未然に防いでいます。

下はターボ冷凍機の写真です(冷凍機にはガスの圧縮方式により種類があります)

この資格は年に1回(11月)しか受験のチャンスが無いため、その年の試験に落ちると次回は1年後になってしまいます。

というわけで、もし受験する場合は他の資格よりも優先的に取り組んだ方が良いですね。

なお、この資格は扱える冷凍機の規模により、第一種から第三種までランク分けされていますが、全てランクに受験資格が設けられていないため、いきなり上位の第二種、第一種を受験することも可能になっています。

ビルの中で冷房を使用する場合に、冷凍機で熱源(冷たい水など)を作って、その熱源を利用して空調機でビル全体を冷やしています。(空調機は大きなエアコンみたいなものを想像してください)

ビルメンの業務の中には空調設備の維持管理も含まれており、空調機に付随する設備である冷凍機の管理のために冷凍機機械責任者を所持したビルメンが必要になってくるのです。こういった冷房の方式はセントラル空調方式と呼びます。

また、空調機などを使わずに、各居室に業務用エアコンを設置して温度管理する方式は個別空調方式と呼んでいます。大きめのビルだとセントラルと個別空調方式を併用していることが多いです。

ビルメンの業務は本当に幅広いね。

ちなみに冷凍機械責任者の試験は難しいの?

冷凍機はビルメン4点セットの中では難易度が高い資格となっています。

合格率も、低い時では18%なんてことあったようです。

しかし簡単なときは合格率50%なんてこともあるので、問題の作成者が下手クソなんだと思いますね。

合格率18%の時のようなハズレ回に当たらなければ、60~100時間程度勉強すれば合格できる試験です。

【関連記事】第三種冷凍機械責任者(3冷)の勉強方法を教えます!

実は冷凍機の資格が必要なビルは年々減少傾向にあります。

私自身もビルメンを10年やってきて、いくつかのビルの管理をしてきましたが冷凍機械責任者の資格が必要なビルに配属されたことはありません。(免許が必要無い冷凍機が設置されているビルはありました)

しかし、冷凍機で学習する知識はビルメンの実務でも役に立つ機会はありますので、勉強しておいて損はないですよ!

ちなみに、私のYouTubeチャンネルでビルメン経験者の方を対象に資格が必要な冷凍機が設置してあるビルで働いたことがあるかアンケートを取ったところ、158人中30人の方が経験有と答えていました。

| 第三種冷凍機械責任者まとめ | ||

| 試験日 | 年1回(11月頃) | |

| 受験資格 | 無し(誰でも受験可能) | |

| 受験料 | 9,800円 | |

| 勉強時間 | 60~100時間 | |

| 合格率 | 30%(平均) 【関連記事】第三種冷凍機械責任者の合格率・受験者数を年度別に紹介! | |

| 資格手当相場 | 2,000円 | |

| 出来ること | 1日の冷凍能力が100t未満の製造施設における冷凍機の保安業務 | |

| 取得優先順位 | ★★★☆☆ | |

| 難易度 | ★★★☆☆ | |

| 試験管轄団体 | 高圧ガス保安協会 | |

| コメント | 近年は資格不要の冷凍機が多いですが、学んだ知識は実務で役に立ちます。 | |

【関連記事】現役ビルメンが選ぶ「3冷」テキストと過去問のオススメはコレ!

【裏ワザ】冷凍機は講習を受けて受験科目を減らせる

冷凍機械責任者には有料講習というものがあり、講習を受けることで本試験の受験科目を減らすことが出来ます。

近年の冷凍機械責任者試験は難化しているため、過去問でしっかり対策をしても本試験で落ちてしまう方がいるようなので、お金と時間に余裕がある方は有料講習の受講を検討してみも良いかもしれません。

- 会社が講習費用を負担してくれる人

- 冷凍機械責任者を取得すれば資格手当が貰える人

- 会社からの指示で絶対に取得しなければいけない人

★講習の情報も含めて冷凍機械責任者について詳しく知りたい方は下の記事を見てください。

二級ボイラー技士

ボイラー技士はボイラーの運転や保守に関する資格です。

2級であれば試験問題は簡単ですが、取得方法が面倒なので挑戦するかどうか迷うところです。(理由は後ほど)

そもそも何故この資格が必要なのかというと、ボイラーは高温・高圧の蒸気等を発生させる機械であり危険性が高いです。

そこで、ボイラーに精通した有資格者(ボイラー技士)にボイラーを保守管理をさせることで、ボイラーを安全に利用出来るようにしているのです。

ちなみにボイラーで作った蒸気や温水は、ビルで利用する空調の熱源や給湯(お湯)などに利用されおり、ボイラーが設置されているビルにおいてボイラーの管理はビルメンの必須業務となっています。

なお、ボイラー技士には、特級・一級・二級と3つの分類があります。

二級が一番簡単な資格となっており、上位の資格ほど扱えるボイラーが大きくなります。

ボイラー技士は免状化するためにボイラー運転の実務経験等が必要です。

この実務経験は、法定講習を受けることで免除することが出来るようになっており、ほとんどのビルメンは講習を受けて免状化しています。

詳しくは下の記事をご覧ください。

本当に2級ボイラー技士の試験は簡単なの?

個人差はありますが、ビルメン資格の中では簡単です。

勉強時間は50時間くらいといったところでしょうか。

試験は毎月実施されていますので、受験しやすいのも特徴です。

ただし受験地が僻地にあるので、自宅の場所によっては試験会場に行くまでが大変です。

これが面倒な理由です。

関東なら最寄り駅が千葉県市原市の五井駅で、私の場合は自宅から片道2時間以上かかりました。

【関連記事】ボイラー技士の試験会場が追加!五井駅に行かなくて良くなる?

冷凍機と同様に新しく建設されているビルではボイラーを設置していないケースが多く、あっても資格不要のボイラーだったりと資格の必要性は低くなってきています。

それでもこの資格を持っていると、ビルメン転職の成功率が上がりますので持っていて損は無いです。

また、公務員ビルメンになりたい場合はボイラー技士が必要になる可能性が高いです。

公務員ビルメンが勤務する公共施設系は、古い建物が多いためか未だにボイラーを現役で使っているようです。

そこで定期的にボイラー技士の資格保持者の求人が出たりしています。

ちなみに、私のYouTubeチャンネルでビルメン経験者の方を対象に資格が必要なボイラーが設置してあるビルで働いたことがあるかアンケートを取ったところ、135人中36人の方が経験有と答えていました。

| 二級ボイラー技士まとめ | ||

| 試験日 | 毎月 | |

| 受験資格 | 無し(誰でも受験可能) ※免状化するには実務経験or講習を受ける必要がある | |

| 受験料 | 8,800円 | |

| 勉強時間 | 50時間 | |

| 合格率 | 50% 【関連記事】2級ボイラー技士試験の合格率と受験者数推移から難易度を分析! | |

| 資格手当相場 | 2,000円 | |

| 出来ること | 伝熱面積の合計が25m2未満のボイラー取扱作業主任者となることができる | |

| 取得優先順位 | ★★★☆☆ | |

| 難易度 | ★★☆☆☆ | |

| 試験管轄団体 | 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 | |

| コメント | 近年は資格の必要性が低くなってきていますが公務員ビルメンを目指すなら取得推奨。 | |

【関連記事】「二級ボイラー技士」過去問とテキストのオススメはコレ!

★二級ボイラー技士の勉強方法などについて詳しく知りたい方は下のリンクの記事を見てください。

ビルメン4点セット総括

正直なところ、ビルメン資格4点セットは入社後に使わない資格の方が多いのですが、ビルメン会社の求人を見てみると応募条件にこれらの資格が記載されていたり、実務で知識が役に立つなどメリットもあります。

また、ビルメンが資格を取得する最大の理由ともいえる資格手当が支給される会社もありますので、ビルメンを目指すのであれば4点セット全て取得することをお勧めします。

4点セット全部持っていると毎月1万円くらい貰える会社もあります。

とはいえ、勉強は大変ですがね・・。

ビルメン4点セットは絶対に全て揃える必要はありません。

これらの資格はあくまでビルメン会社に入社しやすくなるための手段でしかありませんので、必要に応じで取得する資格を選んでも問題ありません。

詳しくは以下の記事で解説しています。

ビルメン4点セットを集めることに固執してしまい、本来の目的である就職活動が疎かになっている方をよく見かけます。

無資格でもビルメンの職に就いている方はいますので勘違いしないようにしてくださいね!

消防設備士【将来性抜群】

4点セットより優先度が落ちますが、消防設備士という資格もお勧めです。

消防設備士は、消防法で定められた消防設備の点検・整備・改修などをすることが出来る資格で、これらの業務は消防設備士の独占業務となっています。

ビルにはさまざまな消防設備が設置されているため、ビルの設備管理を任されているビルメンには消防設備について一定レベルの知識を保有していることが望まれます。

なお、消防設備士の資格は大きく分けて7つに分類されています。

- 1類:水系消火設備

- 2類:泡消火設備

- 3類:不活性ガス消火設備

- 4類:自動火災報知設備

- 5類:避難器具

- 6類:消火器

- 7類:漏電火災警報器

特類や甲種という分類も存在しますがここでは省略します。

ここでは私のおススメである4類と6類のみ紹介をします。

資格マニアや資格手当を増やしたい人は、全ての種類の消防設備士をコンプリートしても良いですよ!

一般的なビルメンテナンス会社であれば、法令(消防法)で定められた消防設備の点検業務を専門の防災業者に任せています。

※消防設備点検は年に2回実施します。

そのため、ビルメンがこの資格を使って実際に点検業務に従事する可能性は低いのご注意ください。

しかし、ビルメンとして働くなら自分の勤務しているビルに設置されている消防設備の仕組みくらいは知っておくべきですね!

消防設備士乙種6類

最初の取得におススメなのは乙種6類です。

理由は簡単だからです!

消防設備士乙種6類は消火器の点検・整備が出来る資格となっており、消火器は身近にある消防設備なのでイメージもしやすいです。

まずは6類を取得して、別の類の消防設備士資格に挑戦する事をお勧めします。

| 消防設備士乙種6類まとめ | ||

| 試験日 | 年に数回実施 | |

| 受験資格 | 無し(誰でも受験可能) | |

| 受験料 | 3,800円⇒令和6年5月より4,400円に値上げ | |

| 勉強時間 | 40時間 | |

| 合格率 | 40% | |

| 資格手当相場 | 1,000円 | |

| 出来ること | 消火器の点検・整備ができる | |

| 取得優先順位 | ★★★☆☆ | |

| 難易度 | ★★☆☆☆ | |

| 試験管轄団体 | 一般財団法人消防試験研究センター | |

| コメント | 資格を活かす機会は皆無ですが、ビルメンでも資格手当が貰える場合があるのでお得! | |

消防設備士乙種4類

次に取得したい消防設備士の資格は乙種4類です。

乙種4類は自動火災報知設備といわれるもので、受信機から感知器などの設備一式を含めた設備のことを指します。

煙感知器や熱感知器などは一般の人でも見る機会が多いですが、受信機は防災センターに設置されていることが多いため一般の人は見る機会が少なくイメージもしにくいです。

マンションに住んでいる人なら1階の共用廊下などに受信機が設置してあるのを見たことがあるかも?

基本的に受信機はビルメンが勤務する防災センター内に設置されており、感知器や発信機、音響装置などはビル内の各部屋や通路に設置されています。(下図参照)

例えば火災が発生して感知器が火災の煙を検知したら、受信機に信号が飛び防災センター内で警報が鳴ります。

その後、受信機を通じてビル内に設置されている音響装置を鳴動させてビルの来館者に火災の発生をアナウンスすることが出来るシステムとなっています。

受信機は各機器を連携させるための脳みたいな役割をしています。

これらの機能は音響装置の鳴動まで全て自動で行われるため、誤報(たばこの煙を検知した)だった場合はビルの来館者に迷惑をかけてしまうことになります。

煙感知器が設置してある場所で喫煙をするバカがいたりするので誤報は結構あります。

誤報だと判明した時点で、非常放送を使い誤報であった旨をアナウンスします。

話が長くなってしまいましたが、ほぼ全てのビルに自動火災報知設備は設置されていると言っても過言ではないので、ビルメンでも是非知っておいてほしい知識です。

| 消防設備士乙種4類まとめ | ||

| 試験日 | 年に数回実施 | |

| 受験資格 | 無し(誰でも受験可能) | |

| 受験料 | 3,800円⇒令和6年5月より4,400円に値上げ | |

| 勉強時間 | 60時間 | |

| 合格率 | 30% | |

| 資格手当相場 | 1,000円 | |

| 出来ること | 自火報機器の点検・整備ができる | |

| 取得優先順位 | ★★★☆☆ | |

| 難易度 | ★★☆☆☆ | |

| 試験管轄団体 | 一般財団法人消防試験研究センター | |

| コメント | 乙種6類と比べると難易度が高くなりますが、ビルメンにとって必須の知識と言えます。 | |

ビルメン資格5点セット

余談ですが、先ほど紹介したビルメン4点セットに、消防設備士乙種4類が加わるとビルメン5点セットになります。

ボイラーや冷凍機を必要とするビルが減少しているため、今後は消防設備士の方が人気資格となる可能性もあります。

余裕がある方は、早めに消防設備士も取得しておいてビルメン5点セットを揃えておくことをオススメします。

- 第二種電気工事士

- 危険物取扱者乙種4類

- 2級ボイラー技士

- 第三種冷凍機械責任者

- 消防設備士乙種4類

消防設備士の指定講習は必須?

そういえば、消防設備士の資格を持ってると定期的に講習を受けなきゃいけないってネットに書いてあったよ。

消防設備士の資格を使って仕事をしてなければ、講習を受けなくても免許が失効することはありません。

ビルメンの場合、業務で消防設備士の資格を使うことは基本的に無いので、講習を受講しなくても大丈夫です!

以下は、消防設備士免状の返納に関するルールです。

第4 措置点数の算定等 免状交付知事は、当該違反行為及び当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、当該違反行為を覚知した日)を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為に係る違反点数を合計した点数(以下「措置点数」という。)を免状の種類等ごとに算出し、措置点数が20点に達した免状の種類等がある場合において、当該免状の種類等に係る免状返納命令を行うものとする。

出典:消防設備士免状の返納命令に関する運用について

消防設備士の違反に関しては加点方式になっており、3年以内に合計20点に達すると返納を命じられることがあります。

しかし、講習受講義務に違反しても1年で5点しか加算されないため、講習受講義務違反だけでは3年で15点までしかいかないのです。

つまり、その他の業務で違反行為を犯さない限りは、免許の返納を命じられないという事です。

消防設備士総括

資格を活かして働くかどうかは置いておいて、消防設備はビルメンに関わりの深い設備ですので、ここで学習する知識は絶対に必要です。

今回は出てきませんでしたが、スプリンクラーや消火栓、避難梯子等も消防設備ですので興味がある方は他の類の資格も取得してみると良いですよ。

ビルメンやるなら消防設備士は必須ですか?

消防設備士を取得するかどうかは、得られるメリットを考えて決めてください。

ご自身が入社した会社で消防設備士が資格手当の支給対象になっているなら取っておいて損はないです!

逆にメリットが全く無い場合は、無理に取得しなくてもOKです。

※消防設備の知識はあったほうがいいので、試験は受けずに勉強だけしておくのもオススメです。

★消防設備士についてもっと詳しく知りたい方は下のリンクの記事を見てください。

★消防設備士の資格があれば、本職の「消防設備士」に転職することも出来ます。詳しくは以下の記事をご覧ください。

★以下の記事では、各種消防設備士の人気度や難易度を調べた結果を紹介しています。

ビルメン上位資格【手当が高額】

ここで紹介する資格はビルメン4点セットの上位資格です。

- 第一種電気工事士

- 一級ボイラー技士

- 特級ボイラー技士

- 第二種冷凍機械責任者

- 第一種冷凍機械責任者

ビルメン会社に就職するだけなら、4点セットが揃っているだけでも余裕で内定がもらえます。

しかし、資格手当を少しでも多く欲しい方や、次の章で紹介する3種の神器に挑戦する前の腕試しをしたい方などにお勧めできるのが、ここで紹介するビルメン上位資格になります。

ただし、試験を受けることは出来ても免状化するためには実務経験が必要だったりと、面倒な資格も含まれています。

そのため4点セットが揃った時点で一旦ビルメン会社に就職してしまい、実務経験を積みながらこれらの上位資格に挑戦することをお勧めします!

第一種電気工事士

まずは第二種電気工事士の上位資格である、第一種電気工事士を紹介します。

第二種電気工事士では、戸建ての家やアパートなどの一般用電気工作物の電気工事士しか出来ないのですが、第一種電気工事士を所持しているとビルなどの自家用電気工作物(最大電力500kw未満まで)の電気工事ができるようになります。

仕事が出来る範囲が広がるんですね。

しかもこれがないとビルの電気工事が出来ないなら持ってないといけないね!

確かに第二種電気工事士だとビル内の電気工事は出来ません。

しかし法律的(電気工事士法)な観点で考えると第一種電気工事士もほとんどの場合ビルメンには不要なんです。

詳しくは以下の記事にまとめていますので気になる方は見てください。

【関連記事】第一種電気工事士の必要性を教えます

不要とは言っても、資格手当を貰えますし電気の知識は増えるので取得することは賛成です。

| 第一種電気工事士まとめ | ||

| 試験日 | 年2回 ※令和5年度より筆記試験でCBT方式が導入されています | |

| 受験資格 | 無し(誰でも受験可能) ※免状化するには実務経験が3年必要(以前は5年でした) | |

| 受験料 | 10,900円 | |

| 勉強時間 | 120時間(筆記、実技合わせた勉強時間) ※勉強時間は電工二種の知識量によって変わります | |

| 合格率 | 筆記試験:50% 実技試験:60% 【関連記事】第一種電気工事士の合格率や受験者数を年度別に紹介! | |

| 資格手当相場 | 3,500円 | |

| 出来ること | 自家用電気工作物(最大電力500kw未満)の電気工事ができる | |

| 取得優先順位 | ★★☆☆☆ | |

| 難易度 | ★★★☆☆ | |

| 試験管轄団体 | 一般財団法人電気技術者試験センター | |

| コメント | ビルメンは無理して取らなくてもOKです。 既に電工二種を持っている受験生が多いため合格率が高いです。 免状化するためには実務経験が必要ですが、ビルメン会社によっては試験に合格しただけでも資格手当をもらえる会社もあるようです。 | |

この合格率なら僕にも取れそう!

第一種電気工事士は認定(無試験)で取得する方法があります

電験三種をお持ちの方でしたら、実務経験5年を条件に無試験で第一種電気工事士を取得できます。

普通に常駐型のビルメンとして働いていれば、この条件はほぼクリアできますので電験三種を所持している方には絶対におススメできる方法です!

ちなみに私もこの方法で第一種電気工事士を取得しています。

詳細は以下の記事で解説しています。

一級・特級ボイラー技士

次は二級ボイラー技士の上位資格である、一級・特級ボイラー技士です。

実は二級ボイラー技士は2回も進化を残しており、級が上がるごとに扱えるボイラーの規模が大きくなります。

ボイラーを極めたければ、最上位の特級を目指したいところですね!

| 一級ボイラー技士まとめ | ||

| 試験日 | 年5回程度 | |

| 受験資格 | 二級ボイラー技士免許所持者のほか、学校で指定の学科を修めた者など ※ビルメンの場合、二級ボイラー技士を受験資格にする人がほとんどです | |

| 受験料 | 8,800円 | |

| 勉強時間 | 100時間 | |

| 合格率 | 55% | |

| 資格手当相場 | 3,000円 | |

| 出来ること | 伝熱面積の合計が500m2未満(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)のボイラー取扱作業主任者となれる | |

| 取得優先順位 | ★★☆☆☆ | |

| 難易度 | ★★★☆☆ | |

| 試験管轄団体 | 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 | |

| コメント | 二級ボイラー技士の上位資格です。 免状化するには二級と同様に実務経験が必要。 | |

| 特級ボイラー技士まとめ | ||

| 試験日 | 年1回(10月) | |

| 受験資格 | 一級ボイラー技士免許所持者のほか、学校で指定の学科を修めた者など | |

| 受験料 | 8,800円 | |

| 勉強時間 | 150時間 | |

| 合格率 | 25% | |

| 資格手当相場 | 5,000円 | |

| 出来ること | 全ての規模のボイラー取扱作業主任者となることができる。 | |

| 取得優先順位 | ★☆☆☆☆ | |

| 難易度 | ★★★★☆ | |

| 試験管轄団体 | 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 | |

| コメント | 全てのボイラーが扱えるようになる資格です。 ここまでくると合格率も低いですね。特級も免状化するのに実務経験が必要です。 持っている人が少ないので資格保有者は一目を置かれます。 | |

特級ボイラー技士を持っているビルメンはかなり少ないので、持っていれば一目を置かれるはずです。

実務経験が面倒そうですね・・・

そもそもボイラーを設置しているビルが少ないので実務経験を積むのは大変です。

もしボイラーがあるビルに配属されたらラッキーかも?

ちなみに、ボイラーの運転・管理は面倒なので、楽な仕事を好むビルメンからボイラーは嫌われていますが・・。

第二種・第一種冷凍機械責任者

上位資格最後は、第三種冷凍機械責任者の上位資格である、第二種・第一種冷凍機械責任者です。

ランクが上がるごとに扱える冷凍機のサイズが大きくなります。

冷凍機もボイラーと同じで2回進化出来るんですね。

| 第二種冷凍機械責任者まとめ | ||

| 試験日 | 年1回(11月頃) | |

| 受験資格 | 無し(誰でも受験可能) | |

| 受験料 | 11,100円 | |

| 勉強時間 | 100時間 | |

| 合格率 | 30% 【関連記事】第二種冷凍機械責任者の合格率・受験者数を年度別に紹介! | |

| 資格手当相場 | 4,000円 | |

| 出来ること | 1日の冷凍能力が300t未満の製造施設における製造にかかわる保安業務 | |

| 取得優先順位 | ★★★☆☆ | |

| 難易度 | ★★★☆☆ | |

| 試験管轄団体 | 高圧ガス保安協会 | |

| コメント | 受験資格が無いため、いきなり2種からでも受験可能です。 自信がある方はいきなり上位資格の2種を受けたほうが節約になります。 | |

【関連記事】第二種冷凍機械責任者にオススメのテキスト過去問を紹介!

| 第一種冷凍機械責任者まとめ | ||

| 試験日 | 年1回(11月頃) | |

| 受験資格 | 無し(誰でも受験可能) | |

| 受験料 | 17,300円 | |

| 勉強時間 | 300時間 | |

| 合格率 | 30% 【関連記事】第一種冷凍機械責任者の合格率・受験者数を年度別に紹介! | |

| 資格手当相場 | 5,000円 | |

| 出来ること | 全ての製造施設における製造にかかわる保安業務 | |

| 取得優先順位 | ★★★☆☆ | |

| 難易度 | ★★★★☆ | |

| 試験管轄団体 | 高圧ガス保安協会 | |

| コメント | 私は一種を持っていませんが、二種受かる実力がある人は一種もいけるようです。 資格手当も美味しいですし、余裕があれば欲しい資格ですね。 | |

冷凍機試験は受験資格が無いので、いきなり上位を受けるほうが効率が良いです。

私は三種を取らずに二種から取得しましたので、余裕がある方は最初から上位の資格を狙いましょう!

ビルメン三種の神器【転職無双】

ここからは難易度の高いビルメン資格「ビルメン三種の神器」の紹介です。

該当する資格は以下の3つです。

- 建築物環境衛生管理技術者

- 第三種電気主任技術者

- エネルギー管理士

ビルメン三種の神器はビルメン資格の中でも難易度が高く、その代わり資格手当の金額が高く設定されていたり、転職時の採用結果にも大きな影響を与えます。

取得までに数百時間の勉強が必要になりますので、挑戦するだけでも相当な覚悟が必要です。

また、先ほどまでの資格であればストレートで一発合格出来る人も多くいますが、このレベルの資格からは2,3回目の受験で何とか受かることが出来たって人もいれば、最終的に受からなくて取得を諦めてしまう人います。

いくら時間がかかっても最終的に取得出来れば良いのですが、難易度の高さに諦めてしまう人も珍しくありません。

人生は意外に短く、時間は有限です。よく考えてから挑戦してくださいね。

たまにビルメン会社に入社する前に3種の神器を取ろうとする人がいますが、入社前に取得する必要は全くありません。

最初に紹介したビルメン4点セットがあればビルメンに転職することは十分に可能ですし、年齢が若ければ無資格で採用されている人だっています。

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)

まずはビル管理士です。

この資格は難易度がそこまで高くないのに、所持していればビルメン業界で食いっぱぐれることが無くなるコスパ最強資格です。

ちなみに正式名称は「建築物環境衛生管理技術者」ですが、名前が長いためビル管理士と略されて呼ばれています。

「なぜビル管理士が重要なのか?」

ビルメンが働いているビルの大部分は「ビル管理法」で定められている特定建築物という建物に該当します。

特定建築物では、ビル管理法に基づきビル管理士の資格保有者を選任し、環境衛生上の監督をすることを義務付けています。

具体的には、空気環境測定や飲料水の水質検査、空調設備、貯水槽・排水槽・清掃・ゴミ処理、害虫害獣の防除等の実施内容を管理することが挙げられます。

何を言ってるかわかりません・・・

実務を経験しないとイメージしにくいですよね。

要はビルの利用者が気持ちよくビルに滞在出来るように環境衛生を維持することを義務付ける法律がありまして、その法律の基準に適合するように点検結果を管理していくことを、選任されたビル管理士に求めているんです。

当然ですが点検の結果が悪ければ、選任されたビル管理士は是正するように努力しなければいけません。

法律によって選任が義務付けられた資格なので、とても強い効力があります。

なので、是非取得してください・・・と言いたいところですが、この資格を受験するにはビルメンとしての実務経験が2年必要です。

そのためビルメンになって間もない時期は別の資格の勉強をして、受験資格をクリアしたらすぐにこの資格に挑戦しましょう!

| 建築物環境衛生管理技術者まとめ | ||

| 試験日 | 年に1回実施(10月) | |

| 受験資格 | ビルメンの実務経験が2年必要(他の条件もあります) | |

| 受験料 | ||

| 勉強時間 | 200時間 | |

| 合格率 | 17% 【関連記事】ビル管理士の合格率・受験者数から難易度を分析! | |

| 資格手当相場 | 7,000円 | |

| 出来ること | 特定建築物にてビル管理法に基づく責任者として選任されることが出来る | |

| 取得優先順位 | ★★★★★(実務経験必要) | |

| 難易度 | ★★★★☆ | |

| 試験管轄団体 | 【試験センター】公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター | |

| コメント | 重要な資格ですが実務経験が必要なのですぐには受けられません。 資格手当も美味しいですし実務経験を満たしたらすぐに取得しましょう! | |

200時間の勉強は大変と感じる方には、講習取得をお勧めします。

講習で取得する場合は実務経験が5年も必要ですが、三週間の講習+簡単な効果測定を受けるだけでビル管理士がゲットできます!

【受験日】年に数回実施

【受験資格】ビルメンの実務経験が5年必要(他の条件もあります)

【受験料】108,000円

【講習期間】3週間程度(連日あるので大変)

【合格率】90%以上(ほぼ受かります)

【資格手当相場】7,000円

【コメント】連続して3週間近く実施されるため、働きながら受講する場合は会社の理解が必要です。

【試験センター】公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター

講習の受講に必要な実務経験は、一定の条件を満たすと短縮することが出来ます。

詳しくは以下の記事で解説しています。

電験三種(第三種電気主任技術者)

こちらもビル管理士と同様にビルメン業界において強力な効果を発揮する資格です。

ビルメンが勤務することになるビルは自家用電気工作物というものに該当し、自家用電気工作物には電気主任技術者を選任することを電気事業法で義務付けています。

ビル管理士と同様に法律で選任が義務付けられているため、常に一定の需要があるということです。

配属されるビルによっては、電気主任技術者を外部委託(〇〇電気保安協会など)している場合があります。

この場合はビルメン会社の社員が電気主任技術者の資格を有している必要はなくなります。

電験三種の試験は全部で4科目あり、理論、機械、電力、法規と分けられています。

理論が一番難しく法規が簡単とされていますが、回によって難易度にバラツキがあるためどの科目も難しいと言えます。

必要な勉強時間は理系の素養が無い人で1000時間くらいですが、科目合格制度があるため1回目の試験で理論、機械合格、2回目の試験で電力、法規合格みたいな感じで分割して受験している方が多いです。※科目合格は3年間有効

電験三種はかなり難しそうですね・・・。

はい、難しいです。

しかし令和4年度の試験から易化傾向にあります。

例年10%くらいの合格率だったのが、令和5年度下期は15%近い合格率まで上がっております。

今後も易化が続くと断言はできませんが、以前よりは取得しやすくなると予想されます。

【関連記事】電験三種が簡単になってる?

| 第三種電気主任技術者まとめ | ||

| 試験日 | 年2回実施 | |

| 受験資格 | 無し(誰でも受験可能) | |

| 受験料 | 7,700円 | |

| 勉強時間 | 1000時間(今後は減る可能性があります) | |

| 合格率 | 例年10%(直近16%) 【関連記事】電験三種の合格率・合格点を年度別に紹介!点数の調整はあるの? | |

| 資格手当相場 | 8,000円 | |

| 出来ること | 自家用電気工作物にて、電気主任技術者として選任されることが出来る | |

| 取得優先順位 | ★★★★☆ | |

| 難易度 | ★★★★★ | |

| 試験管轄団体 | 一般財団法人 電気技術者試験センター | |

| コメント | 近年、難易度が低下しているため恐れずに挑戦してほしい資格です。 | |

| 売れ筋のオススメテキスト | 【関連記事】電験三種のテキストと過去問のおすすめはコレ! | |

電験三種は難易度の高い資格ですが、実務経験が無くても持っているだけで努力した証明になりますので転職活動において有利に働きます。

ビルメンを永く続けていくのであれば是非取得することをお勧めします。

電験三種の記事をいくつか書いてますので良かったらこちらも見ておいてください。

【関連記事】令和4年度電験三種の合格率を検証/おさえておきたいCBT方式試験の知識

【関連記事】電験三種一発合格体験記/私が電験三種を取得したときの勉強方法などを紹介

【関連記事】電験三種取得後の面接突破率/電験三種はビルメン転職で効果絶大です

【関連記事】電験三種はビルメンに必要なの?電験三種で人生が変わった私の話

エネルギー管理士

規定量以上のエネルギーを使用する工場において、省エネのためにエネルギー管理士の免状を所持している者を選任するよう義務付けています。

主に工場勤務で必要となる資格なので、ビルメンが勤務するビルではほぼ不要な資格ですが、ビルメン会社では資格手当が支給されたり、昇進に影響したりと評価してもらえます。

この資格は、電気分野・熱分野を選んで受験することが可能で、熱の方が簡単と言われています。

なお、電気・熱どちらで受験しても資格の効果は同じ扱いのため、簡単な熱分野で取得する方が多いようです。

ビルメンで働く場合は使用する機会がほとんどないため、個人的に必要性が低いと感じておりますが、資格手当などを目的に取得するなら良いと思います。

エネルギー管理士の保有者は本当に少なく、社員全体の2%程度しか持っている人がいないようなレア資格です。

資格手当が電験三種やビル管理士より少しだけ高く設定されている事が多いため、資格手当目的で取得する人が多いですね。

| エネルギー管理士まとめ | ||

| 試験日 | 年1回実施 | |

| 受験資格 | 無し(合格後、免状化するのに実務経験が1年以上必要。詳細はコチラ) | |

| 受験料 | 17,000円 | |

| 勉強時間 | 電気分野:1000時間 熱分野:300時間 | |

| 合格率 | 30% | |

| 資格手当相場 | 7,000円 | |

| 出来ること | 規定量以上のエネルギーを使用する工場において、エネルギー管理員及びエネルギー管理者になることできる | |

| 取得優先順位 | ★★★☆☆ | |

| 難易度 | ★★★★★ | |

| 試験管轄団体 | 一般財団法人 省エネルギーセンター | |

| コメント | 必要性を感じず私は取得しませんでした。 | |

【受験日】年1回実施

【受験資格】無し(合格後、免状化するのに実務経験が1年以上必要。詳細はコチラ)

【受験料】70,000円

【講習期間】6日間の講義と1日間の修了試験の合計7日間

【合格率】60%以上(7万円も払ってるのに低い合格率)

【資格手当相場】7000円

【コメント】高い講習料の割に、最後に受ける修了試験の難易度がそれなりに高いです。

【試験センター】一般財団法人省エネルギーセンター

講習で取得できるビルメン資格【勉強不要】

ビルメン関連の資格には、講習を受けるだけで取得可能なものがいくつかあります。

ビルメンになったばかりの頃は所持している資格も少ないため、こういった資格でも数が増えれば嬉しいものです。

試験を受けなくても資格を貰えるの?

はい!お金はかかりますが講習を受けることで取得可能な資格もあります。

講習の最後に確認テストみたいなものがありますが、簡単な問題ばかりなのでほぼノー勉で取得可能ですよ!

- 認定電気工事従事者

- 消防設備点検資格者

- 防火管理者

- 防火管理技能者

- 防災センター要員

- 自衛消防技術者

- 酸素欠乏危険作業主任者

- 建築物環境衛生管理技術者

- エネルギー管理講習

- 防火対象物点検資格者

ちなみに講習で取得できる資格は、「配属されている現場で必要だから」という理由で会社の指示により取得することになることが多いです。

そのため、取得にかかる費用は会社が負担してくれるはずなので、わざわざ自腹で取得する必要はありません。

しかし楽して履歴書の資格欄を埋めたいのであれば、自腹で取得してもOKです。

以下の記事で各資格の取得方法や用途などを解説しています!

ビルメンで役立つかもしれないキャリアアップ系の資格

ここで紹介する資格は、実際に必要となる可能性が低いため無理して取得する必要はありません。

しかし、勤務先のビルメン会社において資格手当の支給対象だったり、関連する職種へ転職したい等の目的があれば役に立つこともあるため資格の存在だけでも把握しておくと良いです。

いずれにしても、取得するかどうかはこれまでに紹介してきた基本的なビルメン資格を取得してから考えましょう!

地域限定資格

条例等を根拠に設けられた資格です。

資格を必要とする現場で働くことになった場合に会社から取得するよう指示がありますので、その場合は速やかに取得しましょう!

私は自衛消防技術者試験と防災センター要員を持っています!

自衛消防技術試験は防災の基礎知識が学べるのでオススメの資格ですね。

検定試験

独占業務を持たないビルメン資格です。

ビルメン会社によっては資格手当の支給対象になっている場合もありますが、個人的には無理して取得する価値は無い資格だと考えています

この資格が無いと出来ない業務が特に無いため、実務経験や知識を証明するために取得する人が多いようです。

この資格の需要がどれだけ低いかは受験者数(年間で50人以下)が物語っています。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

施工管理系の資格

施工管理系の資格はビルメン会社によっては、高額な資格手当(2,000円~10,000円)を支給してくれる場合があります。

しかし、運が悪いと激務と言われている工事部門に異動となる可能性があるため、取得する場合は慎重に考えましょう。

建設業界に転職したい場合に有効な資格です。

- 電気施工管理技士(1級、2級):建設業振興基金

- 建築施工管理技士(1級、2級):建設業振興基金

- 管工事施工管理技(1級、2級):全国建設研修センター

- 土木工事施工管理(1級、2級):全国建設研修センター

不動産系の資格

不動産系の資格もビルメン会社によっては、資格手当を支給してくれる場合があります。

また、現場のビルメン(設備管理)から、本社のビルマネジメント部門に異動したい場合などに有効な資格です。

- マンション管理士:マンション管理センター

- 宅地建物取引士(宅建):不動産適正取引推進機構

- 賃貸経営管理士:賃貸不動産経営管理士協議会

- 管理業務主任者:マンション管理業協会

- ビル経営管理士:日本ビルヂング経営センター

私は宅建士を持っていますが、試験範囲に建築基準法などが含まれていたためビルメンで学んだ知識を活かすことができました。

未経験者がビルメン資格を取得するオススメの順番

ビルメン未経験者の方が資格を取得するオススメの順番を紹介します。

必ずこの通りに取得しなければいけないわけではありませんし、全ての資格を揃える必要もありません。

あくまで資格を取得する際の参考程度に考えてください。

- 危険物取扱者乙種4類(試験日によっては第二種電気工事士を優先すること)

- 第二種電気工事士

- 二級ボイラー技士or第三種冷凍機械責任者(試験日によっては第三種冷凍機械責任者を優先すること)

- 消防設備士4類or6類

- ビル管理士

- 電験三種(令和5年より電験三種は簡単になったのでビル管理士より先に取ることを推奨)

- エネルギー管理士orビルメン上位資格(一級ボイラー技士、1種冷凍機械責任者、その他消防設備士)

★以下の記事ではビルメン資格の取得順番について理由付きで詳細に解説しています。

★電験三種が簡単になった件については以下の記事で詳しく解説しています。

ここで紹介した順番は、自発的に資格を取得する場合の優先順位です。

会社から取得するように指示があった場合は、そちらの資格を優先するようにしてください!

ビルメン(設備管理)に資格が必要な3つの理由

資格の紹介をする前に、ビルメン(設備管理)に資格が必要な理由を解説します!

ビルメンが資格を取得する理由は以下の3つあると私は考えています。

- ビルには国家資格を必要とする設備がある

- 会社から資格手当が支給される

- 転職・社内評価に影響する

それぞれの理由について詳しく説明します。

ビル設備の運転・管理のために国家資格を必要

ビルメンが管理しているビルには様々な設備が設置されています。

そういった設備の中には、運転・管理・点検をするために国家資格が必要なものがあります。

これらの設備は法律によって有資格者を選任することが義務付けられているため、ビルを管理するビルメンが資格を取得して管理していく必要があるのです。

しかし、近年では資格不要な設備が増え始めているため、法律的な観点での資格の必要性は薄れつつあります。

- 高圧受変電設備(電気主任技術者)

- 冷凍機(冷凍機械責任者)

- ボイラー(ボイラー技士)

- 消防設備(消防設備士)

- 発電機の燃料(危険物取扱者)

ビルメン会社から資格手当が支給される

ビルメンが資格を取る理由の中で大きなウエイトを占めているのがこの理由だと思います。

ビルメン会社の中には、資格を所持しているだけで毎月資格手当(お金)を貰えるサービス精神旺盛の会社があったりします。

資格を持っているだけで給料が増えるなんて、まるで不労取得と同じですよね。

多くのビルメンは、この資格手当を目的に日夜勉強をしているのです!

資格の難易度によって貰える金額に差はありますが、高いものですと毎月1万円程度貰えたりしますので薄給のビルメンにとって大きな収入になります。

資格手当は美味しいね。

たくさん資格持ってたらそれだけ貰える金額も増えるの?

もちろん複数の資格を持っていると重複して貰えますよ!

多い人だと毎月4万円以上も資格手当だけで稼いでいる人もいますね。

- 第二種電気工事士:2,000円

- 二級ボイラー技士:2,000円

- 危険物取扱者乙種4類:1,000円

- 第三種冷凍機械責任者:2,000円

- 消防設備士:1500円

- 電験三種:8,000円

- ビル管理士:7,500円

- エネルギー管理士:7,500円

★以下の記事では、ビルメン関連の資格手当の相場を紹介しています。

ビルメン業界での転職・社内評価に影響する

資格を所持していると勤務先のビルメン会社の評価アップに繋がることも見逃せません。

これは、転職活動の際の面接結果に影響したり、入社後の給料の査定や昇給・昇進などにも関係してきます。

なるほど。

資格は無いよりあったほうが絶対良いよね。

そうです!

それに、ビルオーナーの立場から考えても、有資格者が多いビルメン会社に自分のビルの管理を任せたほうが安心感がありますね。

ちなみに、私は待遇の良い系列系のビルメン会社に転職するために、ビルメン資格の中で難易度が高いとされる電験三種を取得しました。

その後、書類選考の通過率が大幅に上がりましたので、同じところで長く働くのが苦手で転職を繰り返すタイプの方は、早めに難関資格を取得するのがオススメです。

★以下の記事では、電験三種取得後の私の面接結果を紹介しています。

ビルメン資格関連のよくある質問

最後にビルメンの資格に関してよく聞かれる質問をまとめました。

ここに掲載されていること以外で不明なことがあれば、お気軽にコメント欄に書き込んでください。

資格が無いとビルメン会社に就職出来ない?

ネットでビルメンのことを検索すると「資格が無いとビルメンになれない」みたいな書き込みを目にしませんか?

これは嘘情報なので安心してください。

実際は無資格でビルメンをやっている人も結構います。

たしかに資格が無いと出来ない仕事もあるのですが、そういった役割は既に別の有資格者が担当していますので、いきなり未経験者に資格が必要な業務を任せたりすることは基本的にありません。

ビルメンの働き方の理想の形は、無資格・未経験で入社して実務を学びながら資格を増やしていくことだと私は考えています。

皆さんもビルメンに転職する前から資格を取得しまくって、ただの資格マニアにならないようにしてくださいね!

一番重要なのは資格を取る事ではなく仕事に就くことです。

ただし、資格があれば就職しやすくなることは間違いないので、第二種電気工事士だけでも取得しておくと良いですね!

ビルメン三種の神器が揃っていないとビルメン業界で生き残れないの?

「ビルメン三種の神器が揃っていないとビルメン業界で生き残れない」

こちらもネットでビルメンの事を検索すると見かけるかもしれません。

ビルメン三種の神器といえば「第三種電気主任技術者」「建築物環境衛生管理技術者」「エネルギー管理士」の3つで、取得難易度がとても高い資格です。

こんな難しい資格を揃えないとビルメン業界で生き残れないなんて聞いたら、未経験者の方はやる気が無くなってしまいますよね。

しかし安心してください。ビルメン三種の神器は揃ってなくても余裕で働けますし、今後もこの状況が変わることは無いはずです。

ビルメン業界に入ってみればわかることなのですが、10年以上業界で働いていても三種の神器のうち1個も持ってないビルメンは大勢います。

ネットの嘘情報に騙されないようにしてくださいね!

以前、私のYouTubeチャンネルで現役ビルメンの資格所持率アンケートを取ったのですが、三種の神器をコンプリートしている人は全体の2%程度しかいませんでしたよ!

【関連記事】ビルメン三種の神器コンプで年収1000万円は狙える?

ビルメンの資格は独学で取れる?

普通の社会人は勉強なんてしませんよね。

そのため、資格取得を高い壁に感じてしまうようで、独学での取得は不可能と思いこんでしまう方が一定数います。

ですが、安心してください。

ほとんどのビルメンは独学でビルメン資格を取得しています。

しかもビルメンに転職するような人たちなので、学生時代に勉強などしてこなかった人たちばかりです。

私も普通科の高卒ですし、学生時代にほとんど勉強していませんでした。

また、学生時代に勉強が苦手だったからと言って、資格の取得を諦めてはいけません。

学校の勉強と資格取得は全く違います。

ポイントは過去問を解きまくる事と、いきなり難しい資格から挑戦しないことです。

資格の試験勉強のコツをまとめた記事を書きましたので、これから資格の勉強を始める方や、なかなか試験に合格出来ないという方は下の記事を読んで実践してみてください。

この資格は不要ですか?

「〇〇の資格って取らなくてもいいですよね?」

この質問に関しては、正直なところ私には判断が難しいです。というのも、その人の置かれている状況によっても変わるので正解が無いからです。

ちなみに、よく話題に上がるのが「冷凍機械責任者」「ボイラー技士」「消防設備士」あたりでしょうか。

これらの資格は実際に活用できるシーンが少なく、難易度も低めなので転職活動において決定打に欠けるため不要と考える気持ちもわかります。

しかし、今すぐに必要ではなくても、ビルメン業界で長く働いていくつもりなら今後使うケースが出てくるかもしれません。

そのため、この手の質問には「忙しいなら取らなくても良いけど、余裕があるなら取得しておくべき」と私はアドバイスするようにしています。

資格試験の難易度は突然変わることもあるため、必要になったときに試験が難化していたら大変です。

そういったリスクも考えて計画的に資格取得することをオススメします。

仕事の辞めグセがある人は1個でも多く資格を取る方がいいです。

転職先の会社で資格手当を支給してくれる可能性もありますし、保有資格が多い方が応募できる企業が増えますからね!

ビルメンで転職活動をするなら無料で使える転職エージェントの利用が絶対おススメです!

一般の求人サイトには出てこない自社ビルメンなどの高待遇な非公開求人を紹介してもらえますし、職務経歴書の添削サービスにより書類選考通過率が格段に上がります。

さらに内定後は年収アップの交渉まで代わりにしてくれます。

以下の記事では、私も使ったことがあるビルメン用の転職エージェントを紹介していますので是非活用してください!

転職成功者のほとんどは年収・年間休日アップに成功しているので、利用しない選択肢は無いと思います。

ビルメン資格記事一覧

ビルメン資格の記事を他にも執筆していますので、興味がある資格があればチェックしてみてください。

私は国家資格で無駄なものなんて一つも無いと思ってますので、皆さんも頑張って資格を増やしてくださいね!

- 消防設備点検資格者とは?消防設備士と何が違うの?取得方法やメリットを解説します!

- 認定電気工事従事者はビルメンにいらない?メリットは?【電工二種からのステップアップ】

- 自衛消防技術試験を解説!合格率や難易度は?ビルメンに必要なの?

- 冷凍機械責任者はビルメンに必要ない?取得方法からメリットまで徹底解説します!

- ビル設備管理技能士を解説!ビルメンに必要な資格なの?【全国ビルメンテナンス協会】

- ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)を徹底解説!難易度は難しいの?

- 電験三種はすごい資格!現役ビルメンが解説します!【ビルメン3種の神器】

- ビルメンに消防設備士はいらない?資格の必要性と勉強法などを紹介!【ビルメン5点セット】

- 講習で取得可能なビルメン資格10選!実は資格手当が貰える?【国家資格】

- ボイラー技士はビルメンにいらない?取得方法からメリットまで徹底解説します!

- ビルメンに第一種電気工事士は必要なの?法律的な観点から解説します!

- 第一種電気工事士を電験三種で認定取得する方法を教えます!【試験無しで電工一種をゲット】

- 危険物取扱者乙種4類はビルメンに必要なの?未経験者のために徹底解説します!【ビルメン4点セット】

- ビルメンに第二種電気工事士が必要な理由は3つ!電工2種を徹底解説します!

コメント